理事也别继续当了— 贝森特暗示鲍威尔明年应从美联储全退

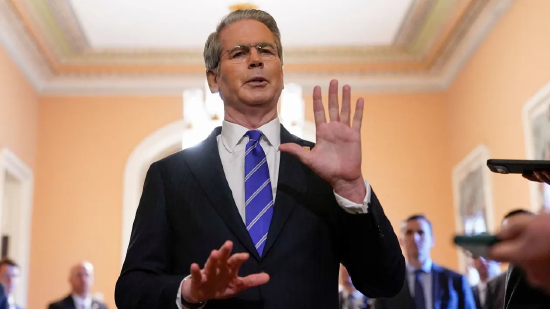

美国财政部长斯科特·贝森特发出的最新信号是,杰罗姆·鲍威尔的美联储主席任期在2026年5月届满时,他也应该退出央行的理事会。

“传统上,美联储主席(卸任)也会不再当理事,而且有很多在他或她被提名前就成影子美联储主席会造成困惑的说法,”贝森特又说,“我可以告诉你,如果前任美联储主席还留下来,市场会感到非常困惑。”

美国财政部长斯科特·贝森特表示,确定美联储主席杰罗姆·鲍威尔潜在继任者的“正式程序”已经启动。贝森特补充道:“我认为,如果前任美联储主席在其任期结束后继续留任,市场会感到非常困惑。”

鲍威尔的美联储理事任期要到2028年1月才结束,因此即便他明年5月不当主席后也可能留在美国央行并参与货币政策的决策制定。鲍威尔一再拒绝回答他是否会继续担任理事的问题。他的不表态使总统唐纳德·特朗普及其智囊在考虑明年对美联储领导层的改组时面临更复杂的抉择。

鲍威尔绝口不提是否会留任理事特朗普面临美联储主席人选难题

贝森特还表示,遴选美联储新主席的“正式程序已经启动”。他说:“美联储内外都有很多不错的人选。”

当被问及特朗普是否已提出让贝森特亲自担任美联储主席时,他回答说:“我是决策程序的组成部分。”他还指出,“这是特朗普总统的决定,所以将按照他的节奏来推进”。

通胀趋势

贝森特表态后美国国债下跌,两年期收益率触及3.93%的盘中高点。彭博美元即期汇率指数则收复部分失地。

除非鲍威尔明确表示他将辞去理事一职,否则特朗普明年只有一个空缺需要填补,即任期将于1月结束的理事AdrianaKugler。贝森特上个月曾表示一个可能的顺序是,在明年1月理事出缺前,今年10月或11月就透露出新主席人选。

美国财长贝森特淡化特朗普提前提名美联储主席的猜测

特朗普明确说过,他希望鲍威尔的继任者是主张降息之人。特朗普多次抨击鲍威尔去年降过息,但在他就任总统以来就按兵不动。美联储的决策者们表示,他们担心大加关税会推高通胀,并希望在决定重启降息之前收集更多的信息。

周二上午公布的数据显示,美国基础通胀在6月份连续第五个月录得低于预期的涨幅,因汽车价格的下跌对冲了其它受关税冲击商品的涨价。

贝森特批评美联储在经济上“犯下了一些重大预测错误”。即便如此,贝森特强调特朗普“说了很多次他不会解雇杰伊·鲍威尔”。

接替鲍威尔担任主席的潜在候选人包括前美联储理事KevinWarsh、现任白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特以及贝森特本人。投资者也关注现任美联储理事ChristopherWaller。此人是特朗普在第一个任期内委任,也一直对最早在本月下调利率持开放态度。