顾土:海归里面“间谍”多,这种认知属于哪个时代?

转自新三届

作者顾土

作者简历

顾土,本名陈原。1982年大学历史系毕业分配到出版社,1985年起供职媒体,现已退休。专栏作家,文史学者。

原题

绝对不用一个海归,

因为里面有间谍,

这种推断究竟属于哪个时代?

作者:顾 土

当年的特务间谍是这样被带走的

哪个群体里有间谍?

这话等于白问,因为哪个群体都有可能。有的群体,在过去我们所受的教育里显得特别高大上,好像根本不可能会出现敌对势力的间谍,后来才知道,原来还挺多,级别也很高。

间谍和特务,这两种称呼,现在的解释是因服务对象不同而有所区别,但在过去,间谍、特务,常常混用。

国家之间可能派间谍,各种势力之间也会派间谍,市场经济来了,我们又明白,各个竞争对手之间也有可能派经济间谍。但在计划经济时代有没有经济间谍?还真没听说。或许那种经济环境下用不着去刺探什么,一切都计划好了,该干嘛干嘛,操那个心纯粹多余。

大概间谍这个词汇挺扎眼,所以常常引发热议。近几日,绝不用一个海归,因为里面有间谍,又火爆全网,一时间风头无两,把特朗普玩弄关税的新闻都盖了过去。对我这把年纪的人来说,这种推断包含的认知有点似曾相识,但究竟属于哪个年代,我们不妨一段一段捋一捋。

1974年北京抓捕克格勃间谍案,主角之一的老五届李洪枢,就是偷渡苏联的“海归”间谍

清末民国:

海归特别爱国

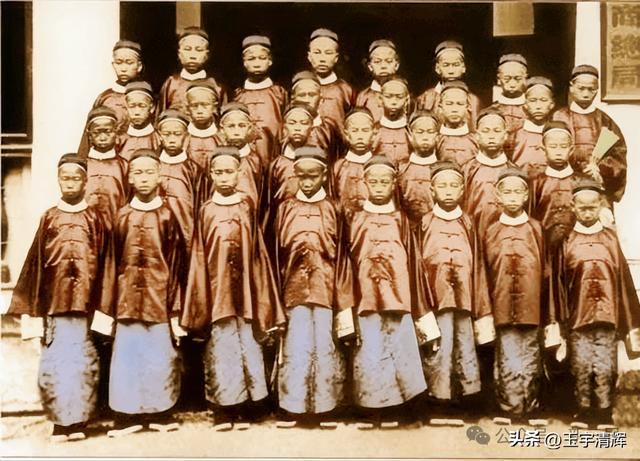

先从大清朝说起,其实,最早向海外派遣留学生的就是大清朝。派,当然最后为的是用。

容闳,大家还记得吧,被誉为“中国留学生之父”,詹天佑,没忘吧,被誉为“中国铁路之父”,这两位好像没听说是间谍,而且他们都有英文名字,容闳的夫人就是美国人,詹天佑去美国时还是个小孩子。从这情形看,按照四十年前的认知,被培养成“特嫌”,也就是间谍的可能性最大。但一个多世纪都过去了,事实确凿,人家都不是,不但不是,还特别爱国!如果没有清末像他们那样的那批海归,中国进步和爱国的有些历史就会重写了。

清朝四批留美幼童海归后,涌现了詹天佑、唐国安、唐绍仪等时代精英

民国呢,更不用提了,从政治到各行各业的精英,海归是个巨大的群体,留美、留欧、留日,简直就是成群结队。别的不说,仅说教育,包括军事教育,如果不是海归们撑起一片天,哪来的什么近现代教育事业?大概连个像样的理工科都没有。上个世纪六七十年代我就读的那所中学,是民国延续下来的学校,里面的海归教师有五位,其他如燕京、辅仁毕业的老师们,假设没有海归,恐怕也很难成器。

“九一八事变”后,留日学生中有不少汉奸,其中有的就是间谍。比如有名的黄秋岳,也就是黄濬,这是一位神童,国学底子特别扎实,诗写得好,还精通多国语言,尤其酷爱京剧,为梅兰芳出过不少力,在齐如山之前主要靠他。不料他却是个间谍,祸害不小,最后与其长子一起被处决。他笔下有部《花随人圣庵摭忆》,值得一读。

黄花岗起义的72烈士中,有九名留日海归学生、14名南洋华侨、14名安南华侨可是,抗日英烈、抗日将领中,留日的更多。举个例子,蒋百里,成城学校、陆军士官学校都读了,成绩优异,还娶了个日本太太,但你看看他的抗日主张,读读他的《国防论》,就明白他属于什么人了。他还有个女婿,也很爱国,也是个海归,这个人就是钱学森。民国时期的中共呢,别的不说,“南陈北李,相约建党”,两位都是海归,陈独秀还去了日本五次。一大代表里,海归也有好几位,虽然有人后来成了汉奸,但也有人成为伟大的无产阶级革命家。所以说,绝不用一个海归,因为里面有间谍,这种话语肯定不属于清末民国,是不是属于明清海禁时期呢?不得而知。不过,到了清乾隆年间,《防夷五事》里确实有一条与此相近:割除外夷雇人传递信息之积弊。

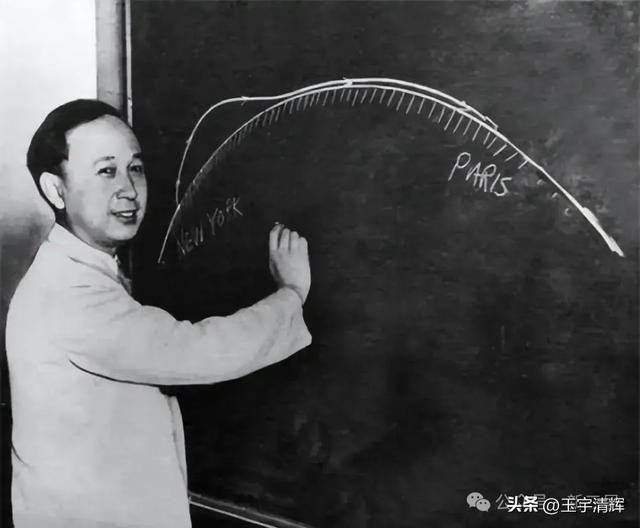

中国用俘虏的11名美国飞行员,换回海归科学家钱学森,美方说他能抵五个师

五十年代,

谁敢说不用海归

上个世纪五十年代,“绝不用一个海归”是不可能的,估计还会受到严厉批判。

那个时代,从中共到中央政府的领导层里,留苏的、留日的、留美的、留法的、留德的,比例很高。有的领导人虽然没在国外留学,但在国外工作的时间不亚于别人的留学时间,比如在苏联;还有的在苏联治病养病,也不比别人的留学时间短,这算不算海归?

当时,各个行业里面,留美、留日、留苏的海归,都是骨干,有的后来还成为“两弹一星”的元勋,有的是大师。有人尽管被打成右派,但没说他们都是间谍,以后又被摘帽,还被平反。

有一位,“里通外国”居然是他的一项罪名,但他根本不是海归。他就是彭德怀,只是因为多次被派往苏联访问和谈判。

毛泽东为其在“红宝书”上签名的美共党员李敦白,两次被误打为间谍,在中国度过16年铁窗生涯

六十年代,“绝不用一个海归,因为里面有间谍”,的确比较盛行。与这种推断相对应的罪名叫“特嫌”,就是特务嫌疑,每个海归当然都有这种嫌疑。尤其在文革,留苏的就是苏联特务,留美的就是美国特务,留日的自然就是日本特务,海归基本都成了“特嫌”,“里通外国”罪名满天飞,坐牢的、挨批斗的、劳改的、自杀的、被害的,举不胜举。

不过,即使如此,有的海归依然在工作,有的海归还在领导岗位,有的海归并没被戴上“特嫌”这顶帽子,有的海归只被说成是走资派,这些,只要查查中共九大、十大和四届人大的名单就知道了。至于在苏联工作或治病很多次、很长时间的,如果也与海归相提并论,估计就连林副统帅、康老、旗手恐怕都过不了关。

到了改革开放后,一批又一批海归大军遍布各地各领域,成为骨干、身居要职、担当领军人物的不计其数,那个年代的海归人才,大家抢还来不及呢。虽说海归里面确实有间谍,但不会出现绝不用一个海归,因为里面有间谍这种逻辑,原因在于,不是海归的人里面照样也有间谍,总不能都不用吧。

最高统帅点赞的海归战略科学家黄黄大年,被树为新时代海归科技报国之楷模

什么都进步,

就是认知不进步

“绝不用一个海归,因为里面有间谍”,这种推断,究竟属于哪个时代,思来想去,姑且算是清末以前或文革前期吧。

记得二十多年前我写过一篇杂文,里面说别看如今人人都在争先恐后追逐现代化的生活方式,开着汽车,用着各种家用电器,还有主卧客卧和两卫三卫,但脑袋里有人依然处于反右时期,有人还脱不开计划经济,有人想的是如何抓纲治国,有人还在蹲茅坑的年代里转悠。

现在尽管经济更发展了,器物更先进了,但人的大脑里面又改变了多少?有人的经济头脑、赚钱的本事,在全球都不算落后,只是在其他方面,大概还没走出五六十年代。有人在网络里的施展水平数一数二,但现实生活里,说不定随口就是粘痰、随手一丢就是垃圾,至今不知道什么叫公共道德,连“厨余”的内涵都不清不楚,依旧属于七十多年来历次爱国卫生运动的扫除目标。有人什么都进步了,就是做人的基本认知永远停留在四五十年前受教育的那段日子里。

一百多年前、七十多年前、四十多年前,很多人的认知究竟属于哪个时代,不知自己对照过没有?或许,有人的认知距离近代都还差一大截呢!