从一城一云到AI CITY,智慧城市进入新阶段

AI CITY 绝非是一句口号,而是城市进化的现在进行时,一种可行的演进路径,即以 AI 等新技术为核心驱动,统筹推进算力基础设施建设,统一构建共性能力平台,深化数据、知识、高质量数据集、人才等要素供给,最终推动 AI 与城市现代化、产业现代化的深度融合。

撰文|张贺飞

编辑|沈菲菲

AI 将如何改变城市面貌?AI 能否为城市创造新的商业价值?AI 的落地应用将对日常生活有什么样的影响?

几乎在每一场和城市发展相关的论坛上,都会出现以上几个问题。城市既是 AI 技术创新融合应用的综合性载体,普罗大众对 AI 产生全面感知的集中体验地,也是检验 AI 价值落地的 " 第一竞技场 "。

不久前结束的第八届数字中国建设峰会上,华为云副总裁黄瑾在主题演讲中为这些问题给出了答案:智慧城市的演进过程,经历了 " 一城一云 "、" 一城一云一模型 " 后,进入到了 AI CITY 的新阶段。

01.

AI CITY新在哪里?

当我们询问一项新技术的创新进程时,常常会听到一些有趣的分级。

比如自动驾驶"L0-L5" 的分级标准,L0 是无自动化、L1 是驾驶辅助、L2 是部分自动化、L3 是有条件自动化、L4 是高度自动化、L5 是完全自动化。也有不少人用这套体系区分 AI 在不同阶段的能力,L1 语音会话、L2 答复问题、L3 解决问题、L4 发明创新,到了 L5 就可以完成组织级工作。

智慧城市的进化同样可以分为不同阶段,虽然不像自动驾驶那般层级清晰,却也存在着鲜明的分水岭:在大模型技术出现前,智慧城市是数据智能驱动的,主要体现在数据的挖掘和分析;而当 AI 成为城市竞争力的关键点,城市实力的系统性跃升,需要 " 模型 + 知识 " 智能驱动。

为什么会出现这样的变化?黄瑾在演讲中提到了 " 五个新 "。

一是新智能终端。

五年前的时候,能够联网的汽车还是妥妥的 " 新物种 ",现在接入华为云的智能汽车就已经超过 1000 万辆。在传统终端全面智能化,机器狗、人形机器人等具身智能产品不断涌现的趋势下,城市中智能终端的数量将指数级增长。

一座城市的生机和活力,不仅需要物理意义上的基建,还需要强大的云网端协同,通过大带宽、低时延的网络,让云上强大的计算和 AI 能力赋能智能终端,将为城市中每一台终端通过云网端协同带来更大的智能和创新可能,实现城市全场景智能。

二是新算力基础设施。

据《云计算智能世界 2030》报告显示,未来 10 年 AI 算力将增长 500 倍以上。

在东数西算的国家战略下,华为云在内的云厂商已经在解决算力的高效集约供应问题,在贵安、乌兰察布、芜湖等地建设了大型 AI 算力中心,发布上线了新一代的对等多元算力架构 CloudMatrix 超节点,并在乌兰察布建设了政务专区。新算力基础设施将走向 " 东数西算节点优先采用 "、" 城市本地算力按需部署 " 的分布式云底座。

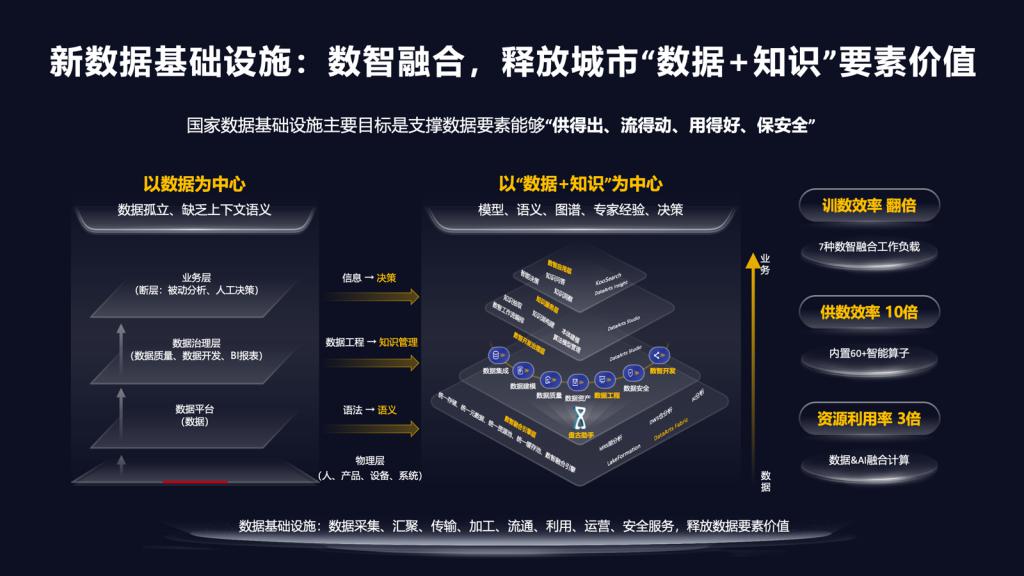

三是新数据基础设施。

按照麦肯锡的预测,数据流动量每增加 10%,将带动 GDP 增长 0.2%。

国家数据基础设施已经明确提出 " 供得出、流得动、用得好、保安全 " 的主要目标,很多城市以数据为中心建设的数仓和数据湖,需要进化为服务于 AI 大模型的、以数据 + 知识为中心的数据底座,包括对数据湖的数据进行语义识别知识抽取、将高质量数据集提供给大模型训练和微调、构建城市级的知识图谱等等。

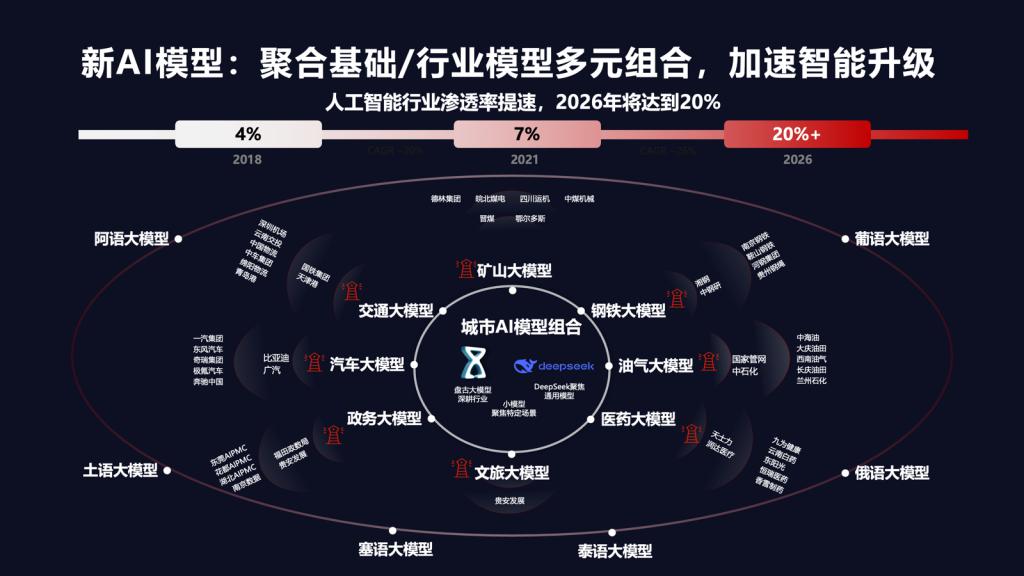

四是新AI模型。

就像很多企业在AI 落地过程中踩过的坑,某个模型可能擅长通用问答,却在行业知识准确性、专业性或多模态理解上存在短板,项目推进到一定阶段,就会遭遇能力瓶颈,出现 " 能做但做不好 " 的尴尬局面。

对于场景和需求更加复杂的城市大模型而言,需要聚合基础和行业模型多元组合,比如 DeepSeek 的基础通用大语言模型能力、盘古大模型在政务、气象、制造、矿山、铁路、交通、具身智能等行业持续深耕的优势等行业的优势。

五是新生态新体验。

城市 AI 应用需加快基于 Agentic AI 与 Agentic Network 的业务创新,自主完成跨系统调用与决策,打造城市 AI 应用新生态新体验。

借用华为云副总裁黄瑾的说法:首先要有根技术,根深才能叶茂,然后要吸引企业融入城市 AI 生态,并表示华为云将通过城市 AI 应用创新赋能、全球生态能力共享、全球优秀企业生态融入、人才培养赋能等举措帮助城市建设百花齐放的 AI 开放生态。

透过 " 五个新 " 不难发现,AI CITY 绝非是一句口号,而是城市进化的现在进行时,一种可行的演进路径,即以AI等新技术为核心驱动,统筹推进算力基础设施建设,统一构建共性能力平台,深化数据、知识、高质量数据集、人才等要素供给,最终推动AI与城市现代化、产业现代化的深度融合。

02.

AI CITY有何不同?

许多人对智慧城市并不陌生,早已对日常生活方式产生了不可逆的影响。

比如很多城市已经落地的" 一网通办、一网统管 "。过去办理行政事务,常常要跑多个部门的窗口,动辄几个礼拜的时间;现在只需要一个电话、一次点击,即使是线上无法办理的业务,不少城市已经将 " 最多跑一次 " 纳入考核标准。

再比如无数人诟病的交通拥堵问题。越来越多城市将云计算引入到了交通治理,对道路车流进行实时监测,通过调整十字路口红绿灯长短、延长等候车辆较多方向的绿灯时间等,在很大程度上降低了城市的拥堵指数。

" 模型 + 知识 " 智能驱动的 AI CITY,又将对城市的生产生活带来哪些改变?这里有两个 " 对号入座 " 的案例。

第一个是AI for 政务。

广州市白云区在AI CITY 的理念下,改造了原来的很多小模型,让视频巡查的准确率提升了 10%-30%;过去新算法的开发需要 1 个月,现在只需要 2-3 天,迅速上线了垃圾检测、井盖丢失、共享单车乱停放等 AI 应用;同时还基于盘古 NLP 大模型打造了城管数字人 " 小云 ",城管数据查询及政策问答响应时间由 1min 缩短至 10s,可协助城管工作人员快速决策并自动生成文件报告。

第二个是AI for 行业。

传统的高炉冶炼是个黑箱操作,因为炉内有上千度高温,无法直接检测到炉内情况,严重依赖外部设备探测和老师傅的经验。但在炼钢过程中,每10 ℃的温度偏差,就将增加 6000 元的成本消耗。湖南湘钢基于盘古大模型的分层预测架构,实现了多维时滞系统预测精度,能够精准命中铁水温度预测,生成特种金融原料配比建议,每年节省了 200 多万元的高炉能耗和原料消耗。

前后做个对比的话,传统智慧城市实现了降本增效,而AI CITY在降本增效的基础上实现了提质升级,不仅提升了城市运行的效率,还在决策人性化、服务个性化、产业智能化等方面向前迈了一大步。

可以找到的例子还有很多。

深圳福田基于华为云构建了福田区城市信息底座——福境 CIM 平台,汇聚了地、楼、房、权、人、事、物等政务专题数据,实现了 100 多个业务场景全生命周期的精细管理;东阳光在华为云上部署了药物分子大模型,将传统药物 PCC 筛选周期从三年缩短到两年……

比这些落地案例更值得关注的,是 AI CITY 的 " 去梯度化 "。

传统智慧城市的探索,有着典型的级差扩散效应,往往是从资源密集、技术领先的一线城市开始的,再逐步延伸到三四线城市。但在AI CITY的建设中,三四线城市已经做到了局部领先。

直接的例子就是江苏宜兴的城市安全AI 大模型 " 天机镜 ",基于华为云 AI 云服务构建了包含盘古大模型、DeepSeek 及垂域小模型的模型基座,整合了城市 10 年的城市安全治理历史数据以及多项政策要求,具备风险隐患预测、多维事件耦合分析、实时监测预警、事件智能分拨、事后总结等强大能力,进而打造出 " 强监测、精预测、早预警、快处置 " 的城市安全监测系统,实现了城市生命线安全管理从 " 以治为主 " 向 " 以防为主 " 转变,从常规的 " 被动应对 " 向 " 主动监管 " 转变。

同样的一幕还发生在新疆克拉玛依市,基于华为云 AI 云服务,部署了 DeepSeek-R1 全参数大模型,搭建了 " 国产模型 + 国产算力 + 本地政务数据 " 的政务智能平台。目前克拉玛依已经在全市 108 个社区搭建了数字人交互大屏,为全市群众提供 " 问、查、办 " 数字人社工服务,实现了社区居民不出社区完成 " 政策问答、数据查询、事项办理 ",不仅普及了 AI 在生活中的应用,也给社区居民带来了新鲜感、体验感和科技感。

技术上的平权,一定程度上抹平了城市间的代差,也让越来越多人将注意力集中到了华为云的 AI CITY 解决方案。

不同于 " 一城一云一模型 ",AI CITY 采用了 1234MNX 的架构:1 个分布式智能云底座,AI 安全和 AI 运维构成的 2 个保障体系,AI 模型平台、AI 数据平台、AI 原生应用平台组成的 3 套 AI 工程平台,M 个数据资产、N 个模型资产,涵盖算力及云服务运营、模型运营、数据运营、应用创新及生态运营的 4 类运营,以及泛政府、工业制造、矿山、气象、文旅、医疗医药等 X 个应用创新。

也就是说,华为云的 AI CITY 解决方案提供了新算力基础设施、新数据基础设施、新 AI 模型、应用生态以及安全保障体系、工程化能力、运营管理在内的一整套服务。在华为云的使能下,AI CITY 的建设,考验的不再是城市的禀赋,每一个城市都能释放 AI 的先进生产力,为产业升级、民生改善、城市治理注入持续动能。

03.

写在最后

正如黄瑾所说:" 大模型将重塑数字城市,重塑以人为本。"

在大模型掀起的新一轮产业革命中,城市的竞争力将不再局限于土地、资本等传统要素,而是取决于数据、算法、算力的协同效率。谁能率先实现数据高效流动、算法持续进化、算力弹性支撑,谁就能在新一轮城市竞争中脱颖而出。

华为云提倡的 AI CITY,不是简单地在城市叠加技术元素,正在以 AI 为引擎,推动城市走向更高效、更可持续、更有温度的新时代。

主理人 | 张贺飞(Alter)

前媒体人、公关,现专职科技自媒体

钛媒体、36kr、创业邦、福布斯中国等专栏作者

转载、商务、开白以及读者交流,请联系个人微信「imhefei」