我12岁我爸让我辍学,我开工作室后他找来,让我给继母儿子买婚房

"你果真是郑明德的儿子?来,坐下喝碗热茶。"看着眼前这位已步入中年的妇人,我竟一时答不上来。

十八年了,我再次踏入这个曾经逼我辍学的家。

院子里那棵老槐树还在,只是更加粗壮了。

记得小时候,我总爱在那树下写作业,夏天乘凉,数着树叶思考难题。

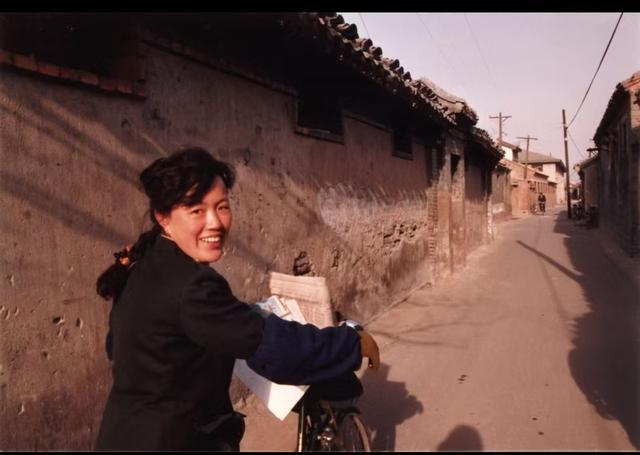

我叫郑建华,一九八五年十二岁那年,我爹郑明德带回一个女人,说是改嫁给他。

那时我还在上初一,成绩在班上名列前茅,连教导主任都夸我"这娃子,够灵光"。

后妈李金荣带着她的儿子赵文才,我的小天地从此被打破。

赵文才比我小三岁,刚上小学二年级,圆脸膀、大眼睛,瞧着挺机灵,就是爱哭鼻子。

我们的家是县城边上的一间砖瓦房,两间正屋一间厨房,院子不大却干净整洁。

爹是建筑工人,常年在各处工地干活,腰板挺得直直的,手上满是老茧。

那是个寒冬,小煤炉上冒着袅袅炊烟,窗户上结了一层厚厚的冰花。

铁锅里煮着萝卜白菜,家里飘着咸菜和煤炭混合的气息,这是八十年代末普通人家常有的味道。

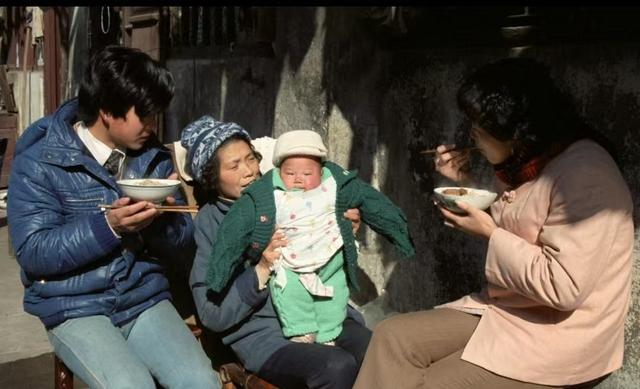

那天晚上,饭桌上格外安静,爹三口肉全夹给了赵文才,又给他盛了一大碗米饭。

我心里打着小算盘:这后妈和弟弟来了,家里伙食好像更丰盛了。

吃完饭,爹把我叫到家后的杨树下,脸上透着我看不懂的为难。

他搓着满是冻疮的粗糙双手,吐出一口白气:"建华啊,初一下学期就别上了,跟我去工地干活吧。"

寒风吹得我眼睛发疼,不知是风大还是心里难受。

"为啥?我成绩蛮好的啊。"我眨着眼,心里明白却不愿承认——家里多了两口人,日子更紧了。

爹点了一支便宜的红梅烟,火光照亮他满是皱纹的脸:"小才上小学,学费得保证。再说,你早点学门手艺,往后顶门立户比读书强。"

我抬头看着暗淡的星空,使劲眨眨眼不让泪水掉下来:"赵老师说我学习好,让我认真读书。"

"你这孩子,咋不懂事呢?"爹的声音高了几分,"学费一年比一年贵,家里添了人,日子不好过。再说,咱家有谁靠读书出头了?"

我没吭声,只觉眼眶发热。

教我数学的赵老师曾拍着我的肩膀说:"小郑,你这脑瓜子灵活,好好读书,将来准有出息。"

可现在,那本泛黄的课本得和我说再见了。

回到屋里,后妈正在给赵文才辅导功课,见我进来,笑着问:"建华,你功课做完了没?"

我默默点头,心想:反正马上就不用做功课了。

那晚,我躺在床上辗转难眠,听着窗外呼啸的北风,想起早已离世的亲妈。

她生前总说:"建华啊,妈妈没文化,但你一定要好好读书,走出这山沟沟。"

可惜,她的愿望要落空了。

后妈其实待我还算和气,给我缝补衣服,做饭时也会问我爱吃啥。

但我总觉得她眼神里有种算计,尤其是每次我和小才争吵,爹总是训我:"你都十二了,咋跟个小孩子似的?"

好像我被迫长大,肩膀就得承受更多似的。

初一期末考试,我考了全班第三,语文老师专门找我谈话:"建华,你这么有天分,初中毕业说不定能上重点高中呢。"

我支支吾吾,不敢说实话。

放寒假那天,班主任把我叫到办公室:"听说你要辍学?为啥啊?"

我低着头:"家里困难,得帮衬些。"

班主任急了:"你爹咋想的?你这成绩,县里正缺人才呢!我去找你爹说说。"

结果,班主任真来了我家,可拗不过爹的决心。

离开学校那天,我趁没人,偷偷回到教室,在我的课桌上刻下"郑建华到此一游",然后把课本细心包好,塞进书包带回家。

也许,将来还有机会用上它们。

辍学后,我跟着爹去工地,从小工开始干。

刚开始我搬砖头,扛水泥,干一天腰酸背痛,手上磨出血泡。

工友们看我年纪小,有时会帮我抬把手,塞给我半截烤红薯或者一个馒头:"小兄弟,慢慢来,习惯就好了。"

手上起了一层又一层的老茧,风吹日晒的皮肤变得黝黑粗糙。

夜晚,其他工人喝酒打牌,我便偷偷拿出课本看一会儿,借着昏暗的灯光复习以前学过的知识。

有时候,我会想,要是能继续上学,现在应该学到哪儿了?

十六岁那年,我已经能独立接些小活儿,赚的钱大部分交给家里,只留几块钱偷偷买本《电子技术入门》,躲在工棚里借着煤油灯学习。

那些年,县城里开了电子修理铺,我总是放工后偷偷去那儿蹭学。

修理铺老板姓刘,人称刘师傅,是从省城回来的技术员,会修收音机、录音机,还有那时候稀罕的彩电。

刘师傅身上有股烟草味,戴着老花镜,手指灵活得像变魔术。

他见我勤快,又肯学,就教我修收音机、电视机:"小郑,你这手啊,比那些师范生还稳当。"

我心里那根被压抑的读书线又悄悄绷紧了。

每天晚上,我都要抽空去修理铺"拜师学艺",然后回家看书到深夜。

有一次,后妈发现我半夜还在看书,居然没说什么,只是给我倒了杯热水:"别看太晚,伤眼睛。"

那一刻,我对她的敌意少了几分。

小才上初中时,我已经掌握了不少电子维修技术,在县城小有名气,"郑建华修收音机"成了一块招牌。

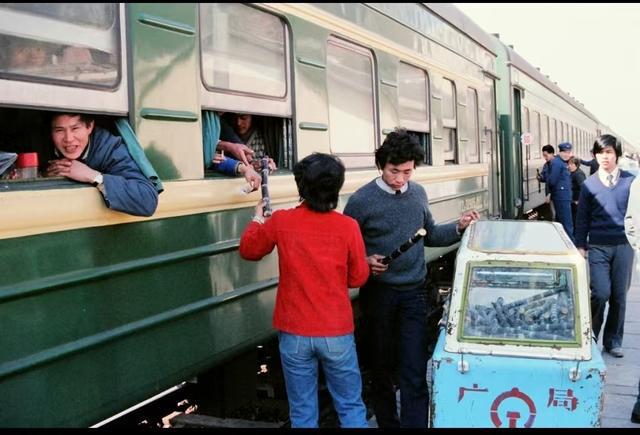

二十岁那年,我存够了钱,悄悄离开了县城,去了省会。

那天晚上,爹、后妈都熟睡了,我在油灯下给小才写了封信:"好好读书,别像我。"

然后默默离开了这个压抑了我八年的家。

夜色中,我站在马路边,拦下一辆开往省城的长途客车,乘着黎明前的黑暗,奔向未知的远方。

车上,我摩挲着口袋里的两百多块钱和一本泛黄的技术手册,那是我这些年积攒的全部家当。

省城的日子艰难却自由。

我先在电子市场当学徒,做了半年学徒,每天打扫卫生,递工具,跑腿买零件,睡在店铺后面的小杂物间。

晚上去职工夜校补习文化课,那个教室里全是像我一样的打工仔,大家都渴望通过学习改变命运。

省城的霓虹灯闪烁着,马路宽阔整洁,人们穿着时髦的衣服,仿佛生活在另一个世界。

我每天早上五点起床,深夜十一点睡觉,硬是挤出时间学习。

一年后,我在市场的角落里租了个小柜台,开始修电脑。

那时候电脑才刚刚普及,会修的人不多,我依靠在夜校学到的知识和自学的技术,很快有了固定客源。

每天晚上收摊后,我就在台灯下研究新买的技术书籍,跟上时代的步伐。

等到九十年代末,我攒够了钱,在市场附近租了间门面,开了自己的电脑维修店。

生意越来越好,客户从普通人到单位企业,我的技术也从维修到组装,再到网络工程。

店面从小到大,从一个到三个,有了自己的"建华电脑"品牌,还招了五六个员工。

早出晚归,披星戴月,那些年我把全部精力都投入到事业中,用拼命工作填补内心的空洞。

日子过得越来越充实,对家的思念却时不时泛起。

有天,我接到镇上一个熟人的电话,说爹生病了,我便放下手头工作,买了礼物和药品连夜赶回去。

到了村口,我却犹豫了,最终没敢进门,只在村口的大树下远远看他拄着拐杖在晒太阳。

他瘦了,背也驼了,看着比实际年龄老了十岁。

我把药和钱托人送去,自己又悄悄回了省城。

时光飞逝,转眼间我已经三十岁,公司从电脑维修发展到了软件开发,员工有二十多人,在省城小有名气。

没想到,三十岁那年,我办公室的门突然被推开,爹站在那里,比记忆中苍老了许多。

他穿着一件褪色的灰布夹克,手里拿着一顶旧帽子,眼神里透着犹豫和期待。

"建华,是你吗?"爹的眼睛湿润了,手指绞着磨旧的帽檐。

我放下手中的文件,一时间不知如何开口。

多年的隔阂像一道墙,横亘在我们之间。

"真是你啊,这些年,你咋不回家看看?"爹的声音有些颤抖。

"忙,太忙了。"我简短地回答,心里却在想:当年你让我辍学时,可曾想过今天?

"看你这办公室,气派。日子过得不错啊。"爹环顾四周,眼里满是复杂的情绪。

办公室里的电脑、传真机、空调,在爹眼里大概都是稀罕物。

"以前那个修收音机的刘师傅告诉我的,说你在省城混得不赖。"爹低声说,"要不是他,我还不知道去哪找你呢。"

我沉默着泡了杯茶递给他,问道:"找我有事?"

爹接过茶杯,手微微发抖:"小才要结婚了,需要买房子...现在结婚哪个不买房啊...家里实在拿不出钱..."

听到这话,我的心像被一只无形的手狠狠攥紧。

十八年前他为了小才让我辍学,今天又为了小才来找我要钱买房。

荒谬的相似,却又如此合理。

我深吸一口气,尽量使声音平稳:"小才现在做什么工作?"

"在县政府下属单位上班,工资不高,就那么回事。"爹的眼神有些闪烁,"现在房子贵,首付都要十几万。"

"那他大学毕业多久了?"我继续问。

"三年了吧,一直在那单位。"爹回答。

我站起身,走到窗前,看着楼下来来往往的行人。

"爹,你还记得十二岁那年,你叫我辍学的事吗?"我平静地问。

爹低下头:"记得...那时候家里困难..."

"我没怪你,"我打断他,"但我想知道,如果当时是小才,你会让他辍学吗?"

屋里安静得能听见纸张掉落的声音。

爹的沉默已经回答了我的问题。

窗外,阳光正好,照在城市的高楼大厦上,那么明亮,那么刺眼。

多少个日日夜夜,我在工地上扛水泥,在修理铺里捣鼓电器,在夜校的教室里挑灯夜读,只为了有今天的光景。

而现在,爹竟然理所当然地来找我帮助小才买房。

"爹,我这些年,过得不容易。"我转过身,声音低沉,"没人送我上学,没人给我买房,一切都是靠自己打拼来的。"

爹的眼神闪烁着愧疚和尴尬:"我知道你不容易...但咱们是一家人啊..."

一家人?这话听着多么讽刺。

我走回桌前,坐下来,思索片刻:"我帮小才,但不是给钱买房。我在我的公司给他安排个职位,从基层做起。他若肯学、肯干,三年内攒够首付不是问题。"

爹愣住了,显然没料到我会这样回应。

"他大学毕业了,在单位有编制,可...他想直接当主管..."爹小声说。

我笑了,这笑声连我自己都觉得陌生:"我初中没毕业,当年在工地扛水泥袋子的时候,也没人让我直接当工头啊。这世上哪有那么便宜的事?"

爹低着头,不说话了。

"再说,我这公司也是辛辛苦苦一步步做起来的,不是什么大企业,员工也都是从底层做起,没那么多主管位置。"我补充道。

爹沉默了许久,终于点点头:"我明白了,我会告诉他的。到底是你弟弟,你多照顾照顾。"

"他不是我弟弟,"我纠正道,"他是你后妻带来的儿子,我们没有血缘关系。"

爹脸上的表情僵住了,眼里闪过一丝伤痛。

这话确实伤人,但我忍了太久了。

送走爹后,我站在窗前,夕阳的余晖洒在我身上。

想起小时候在工地看日落的场景,那时的我多么渴望能重返校园。

如今,我虽然成就了自己,但心里那个十二岁的少年,仍然在期盼着一个公平的机会。

那天晚上,我做了个梦,梦见十二岁的自己站在学校门口,书包背在肩上,满脸期待地看着我。

醒来时,枕头湿了一片。

一个月后,小才真的来了,脸上写满不情愿。

他比我印象中的样子变化很大,穿着时髦,头发染成了棕色,手上戴着一块看起来不便宜的手表。

"哥,我爸说你能帮我解决工作问题。"他坐在我办公室的椅子上,脸上带着一丝傲气。

我没说破,把公司的情况和工作要求告诉他:"从库房管理开始,学会了再往上走。"

"库房管理?那不就是搬东西吗?"小才皱眉,"我可是大学毕业生,学的计算机专业。"

"我们公司所有人都是这样起步的,"我语气平淡,"包括我自己。你大学毕业,或许升得快些。"

小才抱怨连连,但看在工资的份上还是留下了。

第一个月,他迟到早退,活干得马马虎虎,还老抱怨公司制度太严格。

我没说什么,只是让部门经理正常考核他。

第二个月,他被扣了奖金,气呼呼地来找我:"哥,你是老板,怎么不照顾照顾我?"

"在公司里,我首先是老板,其次才是你哥。"我严肃地说,"想拿高工资,就得有相应的能力和付出。"

他撇撇嘴走了,但从那以后,倒是认真了些。

时间如流水,不知不觉小才已经在公司干了两年。

他从库房管理到销售助理,再到技术支持,确实比普通员工升得快些,但也是因为他慢慢展现出了自己的能力。

这天,他敲开我办公室的门,表情比以往多了几分沉稳。

"哥,我有个想法,关于库房管理系统的改进..."小才拿出一份详细的方案。

我翻阅着他的计划书,心里泛起欣慰。

这两年,他从抱怨连连到逐渐认真思考工作,这种转变让我看到了希望。

计划书上密密麻麻写满了系统改进建议,有些想法很有创意,显示出他的专业素养。

"这些想法都是你自己想出来的?"我问。

"嗯,我这两年在库房和销售部门都待过,发现系统有很多可以优化的地方。"小才的眼神中闪烁着自信。

"不错,下周会议上你来讲这个方案。"我点点头。

小才犹豫了一下,轻声问:"哥,你当年...是不是很恨我?"

这个问题来得突然,我放下文件,看着窗外被雨水洗刷过的城市。

"不是恨你,而是恨那个不公平的选择。但后来我明白,那不是你的错,也许也不完全是爹的错,是那个时代,是那个家庭的困境。"

"我妈一直觉得对不起你,"小才低着头,"她...其实挺后悔的。这些年,每次提起你,她就叹气。"

我没接话,只是递给他一杯水:"过去的就让它过去吧,重要的是现在和将来。你这个方案很好,好好准备答辩吧。"

会议上,小才的表现出乎我的意料。

同事们对这个系统改进方案反响很好,公司决定采纳并立项实施。

作为项目发起人,小才被任命为项目组长,这是他进公司以来的第一次提拔。

项目实施期间,他加班加点,带领团队克服各种困难。

有一次,我深夜路过办公室,看见他还在电脑前调试系统,桌上摆着几个空泡面盒。

"这么晚还在加班?"我问。

小才抬头,露出疲惫的笑容:"系统明天要上线测试,还有几个bug要修复。"

我默默地站在那里,仿佛看到了当年的自己——那个在修理铺借着油灯学习电子技术的年轻人。

三年后的一个春天,他真的攒够了首付,买了一套小两居。

乔迁那天,爹、后妈、小才一家都邀请我去。

我犹豫了许久,还是去了。

多年未踏入的家门,熟悉又陌生。

院子里的老槐树长得更高了,树下多了一张石桌。

屋内摆设简朴,墙上贴着几张泛黄的照片,有我小时候的,也有小才上学时的。

后妈的头发花白了,看到我时眼圈泛红。

"建华,看你把自己过得多好啊,"后妈拉着我的手,满是粗茧,"这么多年,你心里一定恨死我们了吧?"

我摇摇头,岁月已经冲淡了很多芥蒂:"人各有命,我这辈子没能多读书,但我不能阻止自己学习和成长。"

后妈眼里噙着泪:"当年,我和你爹,做得确实不对。让你辍学,是我们的错。"

我没想到会听到她的道歉,心里的一块石头似乎轻了些。

爹坐在一旁,倔强的眼角有泪光闪动。

他比上次见面又老了许多,头发全白了,手也有些颤抖。

"爹,我这些年想明白了,"我坐到他身边,"您当年的选择,在当时的条件下,也是不得已。您是我爹,永远都是。"

老人的肩膀颤抖起来,那是多年来积压的愧疚和思念。

"建华,爹对不起你。"他哽咽着说,"这么多年,我一直惦记着你,就是没脸见你。"

"爹,都过去了。"我拍拍他的肩膀,心里的坚冰终于开始融化。

小才开了一瓶二锅头,给每个人倒上:"今天我请大家喝酒,谢谢哥这几年对我的严格要求。如果当初你直接给钱,我可能还是那个好吃懒做的小才。"

他变了很多,不再是那个傲气十足的年轻人,而是变得踏实稳重。

"来,爹,妈,哥,我敬你们一杯。"小才举起杯子,"谢谢你们的培养和教导。"

杯子碰在一起,发出清脆的声响。

窗外,春风拂过树梢,带来新的气息。

我望着这一家人,心中的结终于慢慢解开。

饭后,小才拉着我去他的新房子看看。

那是一套七十多平米的小两居,装修简单,却干净整洁。

"哥,这房子是我自己挣钱买的,一分钱没问家里要。"小才自豪地说,"要不是你逼我从基层做起,我可能现在还在那个死气沉沉的单位混日子呢。"

我笑了:"不容易吧?"

"可不是嘛,刚开始真是憋屈死了,天天搬货、整理库房,回家腰酸背痛的。"小才苦笑着回忆,"后来才慢慢明白,做任何事都得从基础学起,没有捷径可走。"

我拍拍他的肩膀:"明白这点就值了。"

回去的路上,爹主动提出送我到车站。

两个中年人,一老一少,走在乡间小路上,夕阳将影子拉得很长。

"建华,爹有句话,憋了好多年了。"爹突然停下脚步。

"啥话?"我问。

"当年让你辍学,是我这辈子最后悔的事。"爹声音哽咽,"我总想着,要是让你继续上学,你现在会成啥样?"

我看着远处的田野,轻声说:"谁知道呢?也许会更好,也许会更坏。人生没那么多如果,只有现在的选择。"

"你比爹想得开。"爹苦笑着说,"这么多年,我天天做噩梦,梦见你十二岁站在那棵杨树下,问我为啥不让你上学..."

我默默地听着,心里泛起一阵酸楚。

人生没有假设,只有活在当下的真实。

失去的童年和教育无法挽回,但我找到了自己的路。

也许,这就是命运给我安排的成长方式,虽然艰难,却让我更加坚韧。

回家的路上,我意外地接到学校老师的电话,问我愿不愿意去给学生们做一次演讲,题目是"逆境中的成长"。

"为啥找我?"我疑惑地问。

"小才告诉我们的,说你是个很好的例子,从辍学少年到成功企业家。。"

我笑着答应了。

也许,我的故事能给那些和当年的我一样的孩子一些力量,告诉他们:命运的不公,不该成为放弃梦想的理由。

演讲那天,我站在母校的讲台上,看着台下一张张年轻的面孔,仿佛看到了当年的自己。

"三十年前,我就坐在你们现在的位置上,和你们一样充满梦想..."我开始讲述自己的故事。

讲到辍学那段,我看到有学生眼睛湿润了;讲到夜校自学,有学生握紧了拳头;讲到创业成功,掌声响彻礼堂。

演讲结束后,一个瘦小的男孩怯生生地走到我面前:"郑叔叔,我家里也很困难,爸妈想让我初中毕业就去打工...我该怎么办?"

我蹲下身,平视着他的眼睛:"困难是暂时的,知识是一辈子的财富。。。"

男孩点点头,眼里重新燃起希望的光芒。

走出校门,阳光正好。我深吸一口气,心里的那个十二岁少年,似乎终于露出了笑容。

"你果真是郑明德的儿子?"这句问话又回响在耳边。

是啊,我是郑明德的儿子,一个在逆境中找到自己光芒的普通人。

曾经的伤痛已成为我生命中不可或缺的一部分,它塑造了今天的我。

而今天的我,终于学会了理解和原谅。