重庆瞭望|打造地下之城,如何“洞”察先机

在8D重庆,“立体”不只体现在地面。让我们将目光向下移——

据不完全统计,重庆主城地下有1600多个防空洞,总使用面积约110万平方米。数量之多、规模之大,世所罕见。如今,它们中的一些变身为博物馆、美食城、演艺场所……成为市民游客了解、体验这座城市的新窗口。

刚过去的“五一”假期,不少人选择走进防空洞。这背后,是重庆以“防空洞 ”的新业态,打造出的消费新场景。数据显示,去年15个“山城洞天”项目迎客超400万人次,营收6000万元。

穿行于防空洞之间,我们体验到的不仅是山城魔幻的地理,更是一个超大城市向空间借灵感、向存量要未来的智慧。

▲渝中区上清寺防空洞中的“野歌会”上,歌手与市民们互动。记者 张春晓 摄/视觉重庆

恐怕很难再找到一座城市,能像重庆这样,与防空洞有着如此紧密的联系。

对于重庆人来说,防空洞是既亲切又特别的存在。抗战时期,它们是守护人民生命财产的安全屏障;和平年代,伴随着城市发展,防空洞又“进化”出多种形态,成为服务百姓生活和经济社会发展的新空间。

对于外地人而言,这些深藏于山体深处的洞穴,就是一部写在地下的重庆发展史——既能让他们直观地感知城市变迁,也能让每个探访者触摸到历史的余温、洞见未来的可能。

城市记忆的留声机。抗战时期,侵华日军对重庆实施了6年零10个月的狂轰滥炸。修筑防空洞,成为当时最直接、最有效的避难方式。纪录片《苦干》记录下这样的真实场景:老百姓用最原始的工具、最笨拙的土法,一锤一凿、一手一脚地开山劈洞。

近年来,重庆持续对防空洞进行修缮保护与合理利用。今天,在重庆大轰炸惨案遗址、重庆建川博物馆等地,防空洞化作会呼吸的历史教科书,向世人诉说着重庆人永不言弃、愈挫愈勇的坚韧品格。

空间治理的实践场。拿开在防空洞里的“背篓菜市”来说,原先菜农们出了地铁站,在城里没有专属卖菜点,摆在路边又影响市容。为解决这一问题,政府、企业、轨道交通等多方联手,合力办了一件民生实事。

往小了看,这只是防空洞活化利用的一个案例;往大了说,它也是重庆探索超大城市高效能、精细化治理的缩影。这提醒我们:今天对于防空洞的开发,不是简单的空间再利用,更重要的是治理理念的迭代升级。防空洞治理“功夫在诗外”,要用民生温度衡量治理精度。

消费升级的催化剂。今年1—2月,重庆以2831.83亿元的社会消费品零售总额,首次登顶国内“消费第一城”。打造消费新场景,是重庆给出的亮眼一招。其中,依托防空洞衍生出的一些新业态,为消费者带来了更多的新体验,也为重庆打造国际消费中心城市增色不少。

在沙坪坝区“洞舰1号”主题景区,到沉浸式科幻空间里体验“地下世界”;在渝中区孵LIVE CAVE音乐场地,随着音浪尽情摇摆……闲置资源转化为经济动能,这些从防空洞里生长出的消费新场景,不仅是对旧有空间的创新激活,更是重庆拥抱消费升级的生动注脚。

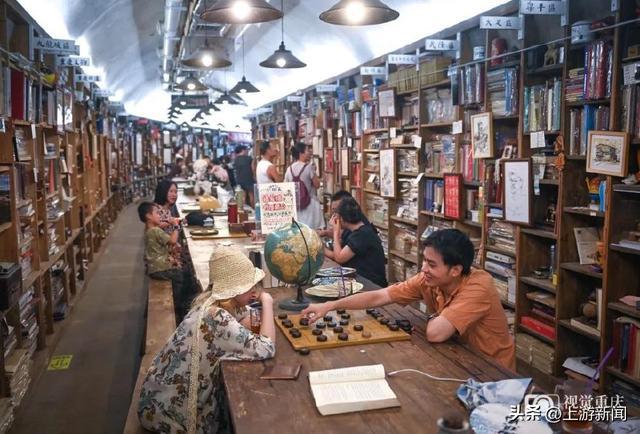

▲九龙坡区黄桷坪军哥书屋,市民在防空洞改成的书店中下棋、看书。记者 郑宇 摄/视觉重庆

从战火中的庇护所到充满烟火气的会客厅,防空洞始终藏着重庆人骨子里的韧劲、智慧和人间温度。

对重庆而言,防空洞的再利用,既要考虑到它本身特殊资产、特殊空间形态等的特殊性,也必须解决中国城市在存量更新中面临的普遍性难题。比如,如何在历史文化遗产保护、公共利益保障、商业价值挖掘中找到平衡。

2018年底,重庆市国防动员办公室(重庆市人民防空办公室)启动实施“山城洞天”人防工程服务民生专项行动,对防空洞进行“一洞一策”提档升级,助力城市更新。坐拥丰厚家底,重庆还能怎样在地下空间续写山城传奇?

守住历史根脉,用好城市记忆的立体教科书。防空洞真正的价值释放,在于打通历史、当下与未来的联结。在坚持“平战结合,服务民生”的原则下,重庆的防空洞更新应该告别简单的“景点思维”。

比如,可进一步深挖特色文化IP,让抗战记忆、三线建设故事通过数字技术“活起来”,让防空洞成为“Z世代”了解城市发展、感触民族记忆的“第二课堂”……这才是对城市记忆最生动的解码——根脉守住了,教科书才能持续翻开新的一页。

激活空间价值,构建洞穴经济的跨界融合体。防空洞的“跨界”,不是盲目植入业态,更不等于只把“地下”“洞穴”当作营销噱头。相反,应在空间物理属性、商业运营成本、消费趋势变化的交叉点上,把文章做精做细。

当前,重庆的防空洞已经形成餐饮、购物、旅游等多元业态。要进一步释放洞穴经济的活力,比如,将一些符合条件的防空洞更好地嵌入社会便民服务体系中,让历史遗存成为“15分钟高品质生活服务圈”的有机组成部分,类似方面尚有许多值得探索的空间。

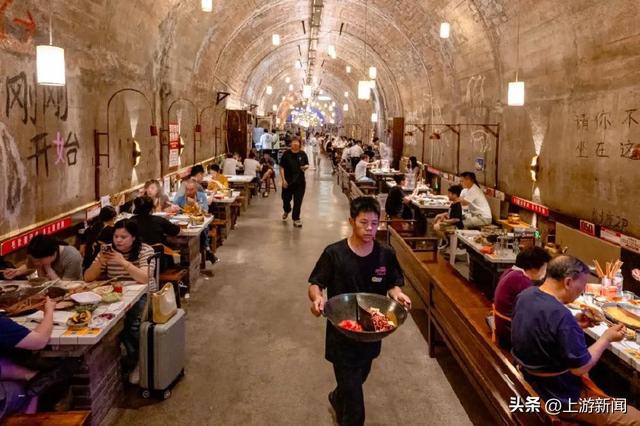

▲渝北区一以防空洞为经营场所的火锅店,食客们在享受美食的同时触摸重庆的历史记忆。记者 张锦辉 摄/视觉重庆

创新叙事方式,提升城市IP的国际传播音量。重庆不仅是国内的“网红”城市,在国际上也有相当的知名度。当前,“China Travel”(中国游)持续火爆,重庆成为不少人必“打卡”的一站。用好防空洞资源,有益于对外讲好重庆故事、中国故事。

一方面,应持续完善防空洞的对外服务体系,让国际游客能真切感知重庆的风云历史、沧桑巨变;另一方面,也应做好对外传播,借助海外社交媒体、国际文化交流活动等渠道,讲好防空洞背后的故事与城市精神,提升重庆的国际知名度与文化影响力。

除了向上生长,一座城市的生命力,也体现在它向下能包容多少种可能。

当防空洞成为承载历史记忆、孵化新兴业态、服务民生需求的“多面手”,它才能真正从“地下存量”变为“城市增量”。

来源:新重庆-重庆日报

编辑:代修凤

审核:冉苗俊

主编:饶思锐