美国加紧控制巴拿马运河,我们怎么办?

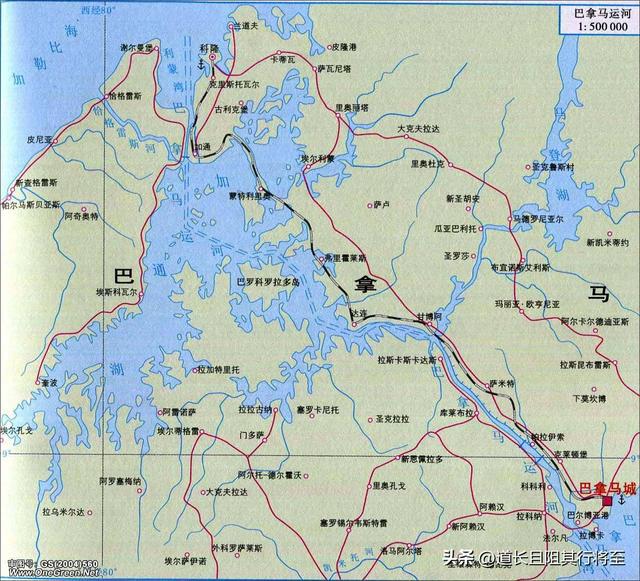

巴拿马运河连接太平洋与大西洋,是全球贸易的“咽喉要道”,通航使纽约至旧金山的航程缩短43%(约14800公里),东亚至欧洲的航程减少28%。每年约5%的全球贸易货运量2.3亿吨货物依赖该航道,涉及全球近14000艘次船舶通行,也是美军调动太平洋与大西洋舰队的关键通道,二战期间曾有数千艘军舰通过运河。

美国整体策略一面让欧洲加强自主防卫,自身转向加强亚太军事存在,一面退守美洲,其中一项便是试图通过军事部署确保对运河的“战略威慑”能力。

一、军事威胁独霸运河

军事存在强化美国要求军方制定在巴拿马驻军的方案,目标直指“夺回”运河控制权。防长赫格塞思于2025年4月访问巴拿马,承诺深化安全合作,并暗示不排除军事手段。

通行费谈判与成本转嫁美国要求巴拿马对美军舰实行“免费通行”,并威胁提高中国等国家的通行费,间接增加其贸易成本。中国每年需支付约100亿元人民币运河费,若费用上涨,单箱运输成本可能增加30%。

关键港口收购与控制美国贝莱德集团牵头收购李嘉诚旗下巴拿马运河两端港口巴尔博亚港、克里斯托瓦尔港,削弱中国在运河物流链中的影响力,为美国未来干预运河管理埋下伏笔。

条约合法性争议1903年《海-布诺瓦里亚条约》将运河区变为“国中之国”并长期驻军,1999年主权移交,美国仍通过1977年《托里霍斯-卡特条约》保留紧急干预权,近年特朗普政府更频繁炒作“收回运河”议题,运河是“美国资产”,意图重获战略主导权,并质疑托-卡条约合法性,试图通过舆论重塑历史叙事。美国南方司令部目前仅计划通过增兵或合作强化存在,直接军事入侵可能性较低。

拉拢巴拿马政府美国以“安全合作”为名,推动巴拿马在外交政策上亲美,要求巴拿马限制中国参与运河周边基建项目。巴拿马运河占该国GDP的6�%,若计入物流业及科隆自贸区等关联产业,经济贡献高达30%。巴拿马总统穆利诺已多次强调运河主权不容谈判,并拒绝美国“中国控制运河”的指控。

二、未来影响

自身运营瓶颈,今非昔比厄尔尼诺事件通过改变大气环流模式,导致巴拿马地区降水量显著减少,2023年厄尔尼诺现象引发的干旱使加通湖水位降至历史低位(79.6英尺,约24.26米),逼近最低设计水位。气温上升(如2023年夏季平均气温达29-32℃)和蒸发量增加进一步加剧水资源短缺。类似干旱事件在1983年、1998年、2015年等厄尔尼诺年份反复出现,2025年因水位下降实施限行,单日通行量减少40%。超大型船舶无法通行、区域经济重心转移等因素,使运河的全球地位逐渐边缘化。美国试图通过资本收购维持控制,但更多出于“帝国怀旧”而非实际效益。

航运成本与贸易路线调整若美国控制运河,干预可能引发巴拿马经济动荡,进而影响拉美地区对华合作,抬高中国、欧洲等国家的通行费,迫使部分贸易转向绕道合恩角增加约8000海里航程,影响全球供应链效率。

地缘政治风险巴拿马及国际社会需通过多边机制(如联合国)维护运河中立地位,避免其成为大国博弈的牺牲品。美国的霸权行径可能激化拉美国家的民族主义情绪,导致联合抵制,类似1964年“护旗运动”事件。

三、我们该怎么办?

重申对巴拿马主权的尊重,支持运河永久中立地位,揭露美国“中国威胁论”的虚伪性。通过联合国、美洲国家组织等平台呼吁维护国际法,反对单边霸权行为。继续推进“一带一路”框架下的港口、基建等合作,强调投资透明性与非政治化,抵消美国经济施压,揭露美国历史殖民行径,对比中国“和平合作”模式,通过驻外使馆、媒体发布事实数据,澄清“中国控制运河”谣言。加强与拉美国家(如墨西哥、巴西)的战略协作,构建反霸权统一战线。推动成立“运河安全国际委员会”,引入第三方监督机制,降低美国单边操控风险。适度增加对拉美国家的军事援助或联合演习,平衡地缘影响力,在台海、南海等议题上反制美国霸权,削弱其在拉美行动的政治资本。

替代通道兴起

战略博弈,中国或需通过多元化贸易通道如北极航道对冲风险。中国投资建设的深水港秘鲁钱凯港可停靠超大型集装箱船,未来可能分流运河的跨太平洋货运。两洋铁路(BORC)连接巴西与秘鲁的陆路走廊,建成后运输成本将比运河降低30%,重塑拉美物流格局。