我,60后,扎根兵团半辈子,当过炊事兵,如今做自媒体挑战自己

我叫郭新勇,1963年出生于新疆石河子,是个军垦二代。

我生在兵团,长在兵团,兵团影响了我一生。

如今我已近知天命之年,依然在挑战自我。

我是在兵团长大的。兵团有屯垦戍边的职责,设有行政机关和政法机关。

沿用的也是兵团、师、团、连等军队建制,以及司令员、师长、团长、连长等军队职务和称呼,是一个“准军事实体”。

(150团驻地风景)

当年我父亲就在新疆生产建设兵团150团工作。

他们刚去的时候,条件非常艰苦,不但要开荒种地,还要自己烧砖盖房,什么都是从头开始。

父母忙于工作,我几乎是在放养的状态下长大的。这也培养了我独立,喜欢迎难而上的性格。

我的初中生涯是在150团第四中学度过的。没考上高中,但家里人觉得,读书并不是唯一出路,好好工作一样能报效祖国。

于是,我去了父亲工作过的150团。

刚去时,我被劳资科分配到了三营24连食堂工作。我们那会儿,大多是分配到什么工种就学什么。我也是这样,什么都不懂就去了炊事班。

报道第一天,炊事班方班长跟我说:“小郭,你年轻有劲,就在面案上干。”

我傻傻愣地站着那里,心想,从小到大,都是母亲做馍馍给我吃,现在让我做能行吗?

方班长热情地说:“没事,什么都可以学会的。”

他挽起袖子就忙活起来。他把面粉倒在面案板上,用温水调好发酵水,又把发酵水倒入面粉,再把面粉揉搓成光滑的面团,盖上棉布等待发酵。

(在炊事班蒸馒头)

班长做完示范,就让我上手试一下。

看班长做很轻松,轮到自己做,却哪儿哪儿都不对。

一会儿是水温度不合适,一会儿用力过猛把面粉溅得到处都是,揉面时还没揉多久,从手到肩就涨痛起来……

我心想,现在的痛就是以后的福,一声不吭地坚持着。在班长手把手的带领下,我做出了人生中第一笼馍馍。

那句“什么都是学会的”影响了我一辈子。

后来,每当我遇到自己感兴趣的事,我都会想起这句话,勇敢尝试。

我相信,只要有心向学,社会就是最好的大学。

我在兵团学做事,也学做人。我从前几乎没做过饭,现在不懂就向前辈们请教。

一个月左右,我就学会了蒸馍,炸油饼,炸油条,蒸包子等全套白案功夫,成为炊事班的一把好手。

当时我还写了一首打油诗:出了校门进食堂,苦练技术变面师。一日三餐不可说,人间烟火香味浓。

我们兵团是准军事化管理,每年都有军训,无论男女,所有人都得轮流参加。1982年8月,我开始了一周的军训生活。

(军训时光)

我们十人一排,先练常规的站军姿、走正步、练队形。教官要求很严,哪一个动作不到位都会让我们重复,直到合乎规范为止。

重头戏是实打实投,就是真枪打把和手榴弹投掷。

那时我也不过是个年近二十的男孩,正是年少热血的时候,哪能不爱舞刀弄枪呢?可喜欢归喜欢,真碰到枪了,心里还是有点发慌。

我们按队列十人为一组,爬在地上瞄准射击。我压上5发子弹,端枪瞄准,砰,砰,开了两枪都没有打在靶上。

教官走了过来踢了我一脚,让我好好打。我再次屏住呼吸,顶紧枪托,盯紧准星,扣动扳机,砰,砰,砰,三发子弹射了出去。

两个10环,一个9环,一共29环。我兴奋地起身向教官敬了个礼。教官笑了。

下午是手榴弹训练,我第一个上场。

接过教官递过来的手榴弹,扭开手榴弹把底盖,把拉火绳上的小铁环套在小拇指上,五指合并,用力把手榴弹投到30米外,同时快速在掩体处卧倒。

轰的一响,尘土飞扬,我砰砰跳的心安定了。

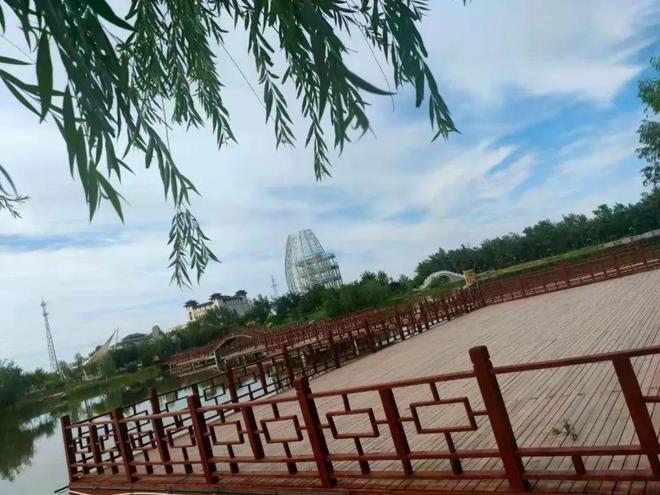

(150团以前烧砖取土挖的大坑,后改建成寻梦湖水上公园)

下午还出了一点意外。一个女队员投弹时,心里害怕,手榴弹掉在了地上。

教官担心手榴弹爆炸,冲过来一把按倒女队员,一手捡起手榴弹。幸好手榴弹的拉火绳没拉,虚惊一场。

一周军训,我学到的不仅是站军姿,走正步,练队形,还有意志的磨练。

无论是工作还是生活,当我遇到困难时,回想起军训时光,也就有了面对困难的勇气和动力。

它已经成为我记忆中不可抹杀的一部分,一种生命的支撑。

三年下来,炊事班的工作我已驾轻就熟。

兵团生活更是准军事化管理,几点起床,几点吃饭,几点歇灯都是有规定的,十分规律。

这种规律也意味着乏味,我就像坐在井底的青蛙,只能看到头顶那片天。

我的工作和生活都很稳定。我原本可以这样继续过下去,但我不甘心,甚至会感到焦虑——难道我要这样的乏味中度过一生吗?

我渴望增长见识,开阔视野,挖掘生命更多的可能。为了实现这个渴望,我选择了读书。

(骑自行车去职高)

1985年,我报名参加了中央农广校函授班农业经济与管理专业班学习(三年制)。上课在团校职高。大部分时候,我都是从单位骑自行车去职高。

从单位到团部近20公里,骑自行车得两个多小时。

那条路全是土路,一到下雨,或冰雪融化,土路就成了稀泥巴路,就算有自行车也骑不成。

春天抗车走,夏天一身土,雨天一身泥,冬天栽跟头。就算这样也没阻挡我学习的步伐。

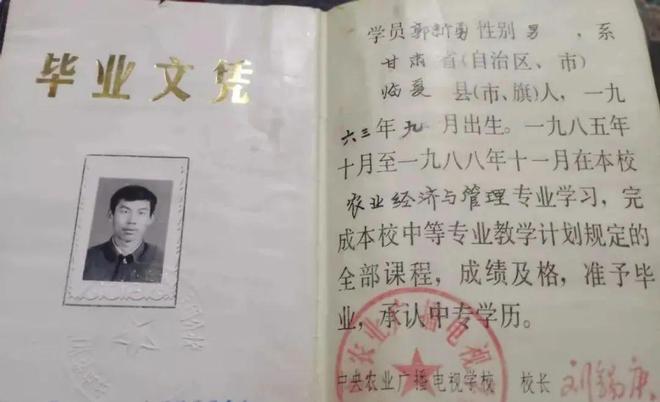

也要感谢单位领导的大力支持,对我学习一路开绿灯。三年的坚持不懈,我终于在1988拿到了毕业证。

拿到文凭后,我依然在炊事班工作,但我从不后悔这三年的付出。

因为我不仅拿到一纸文凭,还在工作中用到了所学的知识,并养成了看书、看报的习惯。

平凡的生活,因为读书,也变得有滋有味起来。

(终于毕业了,拿到毕业证书)

第二年,我通过朋友介绍,认识了一个女孩。当时彼此的感觉还不错,加上年龄不小,也想成家,没多久我们就领证结婚了。

可随着时间的推移,我们的性格越来越不合,这段婚姻只维持了3年就结束了,孩子判给了我。

后来,我舅妈在甘肃老家给我介绍了现在的妻子。她聪明伶俐,活泼热情。

和她在一起的时候,我觉得很轻松自在,也让我对以后的生活多了些期盼。

随着时代的发展,各个兵团陆续取消了炊事班,150团也不例外。

1989年,我离开了熟悉的炊事班,调到了150团的建筑公司上班。

陌生的环境,陌生的工作领域,我的人生将重新开始,迎来新的挑战。我下定决心把工作做好,没别的巧招,就四个字:认真负责。

150团廉租房开工建设的初期,我是施工项目部安全员,经常要驻守在工地一线。

(施工工地安全和质量大检查)

一个周末,我在家里休假,工地所在的莫索弯地区下起了大雨,我坐立不安。

妻子说:“工地上有项目经理负责,你瞎担心什么,是不是太把自己当回事了?”

我没有和妻子争辩,但就是难以安心。在屋里转了几圈,我忍耐不住了,拿上雨伞,踩着泥水,一路奔跑着赶往工地。

到了工地,我看到工人们己已下架进入警卫室避雨,配电室电闸已拉掉,我的心顿时安定下来了。

淋点雨是小事,在工地上做事,难免有不小心吃点皮肉之苦的时候。

有一次,我去工地巡查时,一个架子工扛着一根四米长的钢管经过。他一不留神,钢管猛地撞在了我的眉心,力道不小,把我的安全帽都撞掉了。

我用手一摸,感觉流血了。陪同我的施工技术员要拉我去医院。我觉得痛归痛,可也没严重到不能动弹的地步,还是工作要紧。

我坚持把该检查的地方检查完,该看的地方看完。一切妥当后才去医院处理伤口。

虽然流了不少血,可是我的心却始终是安稳的。我了解自己,如果不这样做,就算到了医院我也不会安心。

(我在电脑前写稿)

当时,单位还需要一位政工人员。负责写稿件宣传团场和单位,还要兼报单位各项工作的动态信息。

这工作琐碎不起眼,没人愿意干,领导就把这事交给了我。

刚开始我也不太愿意。但我转念一想,刚参加工作时,我能从一个厨房小白变成专业面师,能坚持三年拿到职高文凭。

从兵团出来的人,还怕这点困难吗?

我上学的时候,一写作文就头疼,现在我决定迎难而上,咬着牙边学边干。

不会就学,不懂就问,四处找范本,模仿范本写,写了改,改了写,直到满意为止。

除了写团场的宣传稿,我还要按照公司、团基建科、安全办的统一要求,每天汇编。

项目安全教育、班组安全教育、各工种安全教育、各工种操作规范、规章制度,及工作进度完成情况,以短信形式上报。

刚开始的时候,我每天编百字左右的信息还没有觉得有多困难。

但是随着工程的进展,需要报告的信息量就越来越大了,从百字左右渐渐到了千字,其中的重点还需要一个一个去核实,以确保数字的准确性。

(在工地巡查)

不管有多少内容,每天晚上8点钟都必须报出去。我担心自己漏报,就用手机设置了三个小闹钟,分别是晚上6、7、8点钟。

实践证明,这个办法还是很管用的。在整个长达四年多的项目期内,我没有漏报过一天,就连春节也不例外。

也许是我从进150团第一天起,认真负责的工作态度就被兵团的连队领导看到了眼里。

2013年3月时,连队党支部交给了我一项特殊任务。在工作之余,照顾一位突然来到连队的孤寡老人——陈叔。

连队党支部腾出一间办公室,给陈叔当宿舍。

我下了班,经常过去陪他聊天,一起出去散步。逢年过节,我就带上礼物,做上几个他爱吃的菜,和他一起过节。

看上去是我给陈叔送温暖,可我又何尝不是在他那感受到温暖呢。

那时,我父亲已经去世了,和陈叔在一起,我总能找到和父亲在一起的感觉。我俩虽不是一家人,但已相处成了一家人。

(和陈叔一起逛过的寻梦湖)

但生老病死,谁也逃不掉。2015年6月7日早晨,我像往常一样去陈叔那看看,敲了半天门没人应。

推开门一看,老人直挺挺地躺在床上,被子一半盖在身上,一半掉在地上,已经浑身冰凉,去世了。

我没有一点心理准备,茫然地站了好一会儿,才想起报告连党支部。党支部联系了社区,叫来灵车,我和社区工作人员一起送了陈叔最后一程。

骨灰存放在了陵园里。直到一年后,老人的侄子才从四川来新疆,把老人的骨灰带回了四川。

当年提到这件事,兵团的人都竖大拇指,我做事认真的性格也传开了。

这种性格让我获益良多,就像每天整理那些信息。

虽然内容很枯燥,但我从未懈怠,时间长了,反而激发了我对文字的兴趣,也锻炼了我的写作能力。

后来,我开始尝试着给广播电台、报刊杂志投稿。

刚开始,投出的稿子总是石沉大海,但我毫不气馁。没有投中,就写新的继续投。

偶尔有编辑给我回信,指出我稿件的不足,我真的是如获珍宝,把信件看了一遍又一遍。

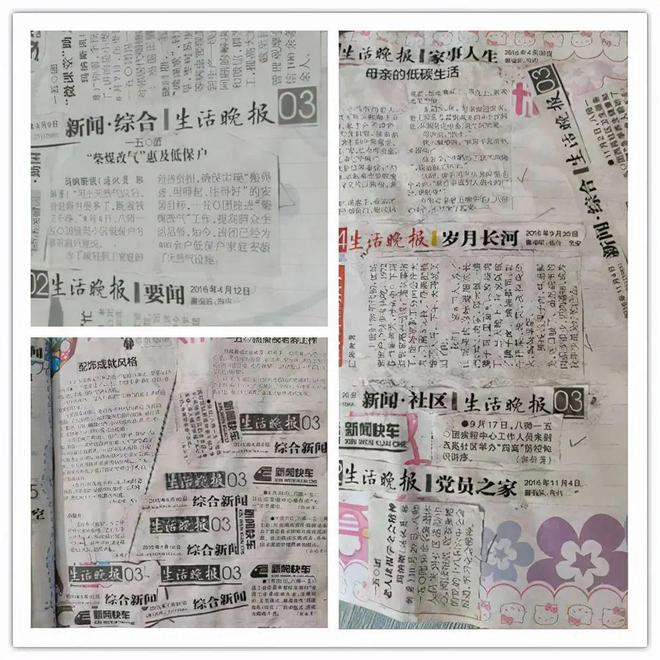

(发表过的文章)

辛苦没有白费。渐渐地,我的文章开始发表了。

到2017年,我给生产建设兵团、广播电视台、省市级刊物及各个地方网站,已累计供稿600余篇。

虽然大多是些豆腐块文章,稿费收入也不高,但我感到格外满足。

我的人生虽然平淡,工作也很普通,没什么大起大落的传奇故事。

但每一天,我都在认真度过,用心生活。读书、写作让我的精神世界很富足。

近两年,报纸杂志渐渐没落,很多我以前投过稿的刊物都消失了,新的媒体纷纷出现。

我知道,过往的经验不管用了,我得再次出发。

2021年,我报了一个新媒体写作社群。看到社群有关于写作的试听课,我迫不及待地报名参加。

里面讲的那些写作方法,是我从来没接触过的,这给我打开了一扇新世界的大门。

从生理年龄来看,我不年轻了。记忆力,论反应,我也不如年轻人。

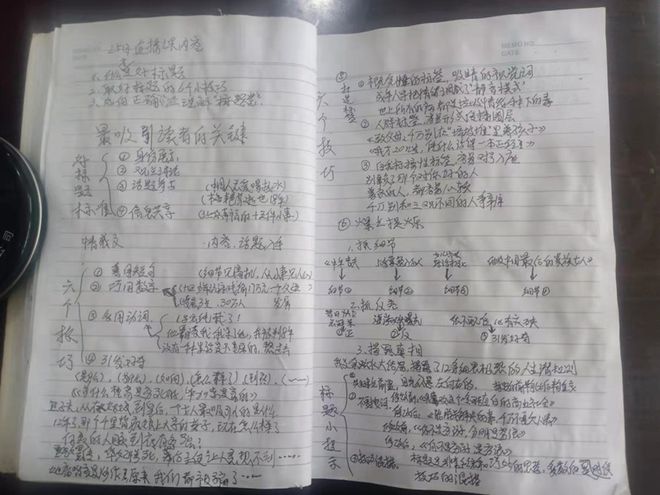

其他同学听一遍就能理解的内容,我得抄下来反复看,多次练习才能找到感觉。

(我作的上课笔记)

看到我每天听课、作笔记、写作业,妻子说我瞎折腾。

我想交钱进正式班,系统地学习,妻子不同意,也不相信我写的文章能在网上发表赚钱。

为了维护家庭和谐,我没有和妻子对着干,放弃了进正式班,但我没有放弃。

不能交钱跟着老师继续学,我就自己反复听试听课的内容,拆解老师推荐的公众号上的文章,自己琢磨写文章的窍门。

再利用空余时间写稿,我不管能不能发表,只为心中的文学梦。

(我和妻子)

“我走得慢但我不放弃”——是这句鸡汤和我对生活的一腔热爱支持着我一路前行。

我不知道未来还会有什么样的变化,但我享受当下,享受学习带给我的充实感、幸福感。

在我看来,读书就是去看这个世界的路,它能让你能看到更宽广的世界,拥有更多可能。

我们无法改变自己的出身,无法左右自己的境遇。但,我们能通过自己的努力,让人生的主动权,一点点地向自己偏移。

命运的那根绳,其实就握在自己的手中。捏紧还是放下,就在自己的一念之间。

【口述:郭新勇】

【撰文:羽兮】

真实人物采访:我们无法体验不同的人生,却能在这里感受不一样的生命轨迹,这里的每一张照片都是生命的点滴,每一个故事都是真实的人生,感谢您的喜欢!

(本文章根据当事人口述整理,真实性由口述人负责。“真实人物采访”友情提醒:请自行辨别相关风险,不要盲目跟风做出冲动决定。)