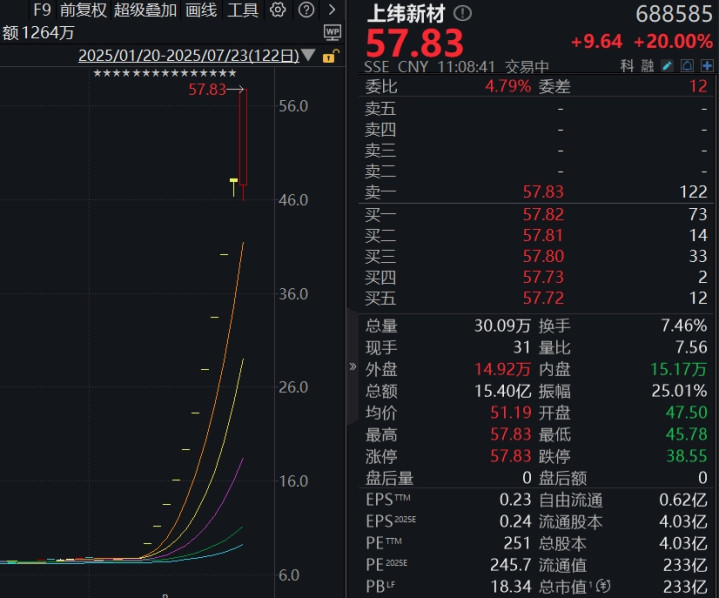

上纬新材股价“狂飙”走出11连板, 累计涨幅超640%

上纬新材7月8日晚间公告,上海智元新创技术有限公司(下称“智元机器人”)及相关主体,将通过两步走、至少收购63.62%股份的方式,取得该公司控股权。交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人则变更为邓泰华。

对于此次收购,上纬新材在公告中称,收购方将进一步发挥科技创新企业整合产业链资源、突破技术瓶颈和加速产业升级的优势,完善上市公司的经营和管理,促进上市公司长期、健康发展。

公开资料显示,智元机器人成立于2023年2月,是具身机器人的头部公司,构建了领先的机器人“本体+AI”全栈技术,具备核心零部件自研及整机集成和制造能力,并自主训练具身基座大模型,目前拥有远征、精灵、灵犀三大机器人家族,产品覆盖交互服务、工业智造、商业物流及科研教育等多种商用场景,预计2025年出货量达数千台。

资料还显示,智元机器人创始人邓泰华,曾任华为副总裁、计算产品线原总裁,后邀约同在华为工作的稚晖君共同创办了智元机器人。

为了筹划控制权变更,上纬新材已从7月2日起停牌,9日开市复牌后涨停。

昨日晚间,上纬新材公告,公司股票价格自2025年7月9日至2025年7月22日连续10个交易日涨停,期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。前述事项的相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性,公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

上纬新材公告还表示,截至目前,上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)不存在未来12个月内对上纬新材及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,不存在关于上纬新材拟购买或置换资产的重组计划。