比亚迪三连辟谣印度建厂,印度咋就成了外企坟墓?

颤抖吧!印度如何让中国车企害怕

出海,是利好消息,出海印度,是恐怖故事。

国内车市已经卷成这样了,哪个车企传出出海消息,往往被视为重大利好,哪怕只是八字没一撇的小道消息,车企也乐见股价上涨。然而前阵子比亚迪被传出要去印度投资百亿建厂时,这个年销420万台车、从没怕过谁的巨头,是真的在颤抖,肉眼可见的害怕。

比亚迪旗下的"网络举报中心"、"打假办公室"等账号接连发公告,强调"印度建厂"为不实消息,甚至附上截图,直接点名虚假报道来源,生怕大家当真。

堂堂巴拉特,人口世界第一,国土面积世界第七,经济总量世界第五,怎么看都像是一块大肥肉,怎么着,不配和你比亚迪传点绯闻吗?这么急着撇清关系?

这就要说到一个互联网老梗了,"印度赚钱印度花,一分别想带回家"。

01 180亿大案

就在此时此刻,大众集团的印度分公司,正为了巨额罚单而焦头烂额。

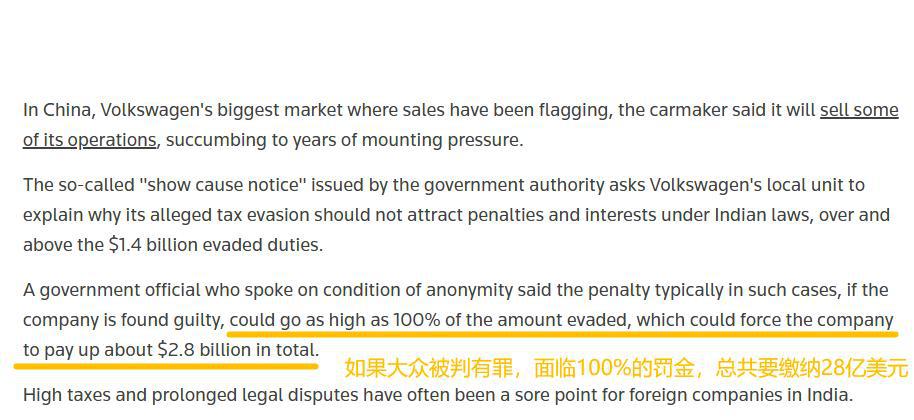

2024年11月,印度税务部门突然向大众发难,声称其在过去十余年间逃税14亿美元,算上罚款和滞纳金,总共向大众追缴25亿美元,折合人民币180亿元,还有媒体称,罚金可能高达28亿美元。要知道,大众去年在印度市场的净利润,才差不多8000万元,哪怕就往低了算,这一罚也等于大众在印度白干225年。

路透·社

不仅如此,现在印度政府已经开始在港口扣押大众的零部件,并且准备冻结部分资金,这会严重影响企业的生产经营,大众印度,危矣。

印度的指控,到是怎么回事呢?简单来说就是一个报税方式的问题。

在印度,整车进口和零部件进口适用不同的税率,整车得缴纳100%的关税,而进口整套的零件在印度组装,也就是业内俗称的"CKD",适用30%到35%的关税;而单独进口零部件,税率只有10%到15%。

按印度税务部门的说法,大众印度使用了一套特殊系统,分批在德国、匈牙利等产地采购各个部分的零件,今天买一批发动机,明天买一批底盘,到印度国内组装,旗下车型的零件进口率都高达97%,实际上就是CKD。但大众印度报税的时候,是按照零件进口来报的,没有像CKD那样,申报"我进口了多少台车的套件",这样既实现了大部分零件都来自国外,又避开了高税率,总共省了14亿美元。

而大众方面的回应是:"啊?当初不是你让我这么干的吗?"

大众集团声称,自己早在2011年时,就向印度政府详细说明了这种进口模式,询问是否能享受低一档的税率,得到了印度的肯定答复,怎么现在又反悔了?目前大众已经反诉印度政府,结果如何还不好说。

THE ECONOMIC TIMES

虽然说,大众也不是什么信誉特别好的企业,但事情的确有奇怪之处,2025年2月,韩国汽车巨头起亚,在印度遭到了一模一样的指控,也是"把CKD当成零部件进口来申报关税",涉嫌逃税1.55亿美元,起亚面临的罚金较少,目前是想息事宁人,只说正在跟印度政府协商。

除了这两个倒霉蛋之外,韩国的现代,日本的本田、丰田、铃木,目前都卷入了跟印度政府的税务纠纷,印度对各国车企开出的逃税罚单,总额已经达到了60亿美元,这甚至还只是未结案的部分。

这些跨国车企,你要说他们搞点排放造假、材料以次充好,胆子是有的,但你要说这帮人如此明目张胆偷税,完全不考虑后果,好像有点太离谱了,总不可能一进印度这块风水宝地就直接狂暴化了吧。

再想想大众的辩解,实际情况很可能是,印度政府一开始为了鼓励车企建厂扩产,默许他们改变申报方式享受优惠税率,等到十几年之后,再以此为把柄,收割车企在印度的利润。

02 中国车企的噩梦

对于印度的水深,中国车企也有深刻认识,或者说,也吃了教训。

2017年,上汽集团全资设立MG印度公司,并且开始在印度设厂生产,总投资约6亿美元,投产了五款热门车型之后,销量是蹭蹭上涨,成为了印度电动车市场的大热门。于是上汽顺理成章准备加大投入,增资6亿美元,扩充产能,引进更多的新车型,奇怪的是,上汽递交了几次增资方案,印度政府都不予理会,也不给出驳回的理由,不仅如此,他们还以"财务违规"为理由对MG印度展开调查。

这毫无理由的打压,跟另外一则报道联系起来看,就对味了。2023年,印度媒体报道,印度地头蛇JSW集团,有意低价收购MG印度股份,来实现进军汽车行业的雄心,并且他们打算收购51%的股份,这样就获得了MG印度的实际控制权,架空上汽。

并且当时有消息称,MG印度的估值为80-100亿美元,而JSW集团给出的估值是15亿美元,双方分歧巨大,有点"我是印度,免费送我"那味道。此事一曝光,中国这边的网友自然是怒不可遏,担心上汽被收割。

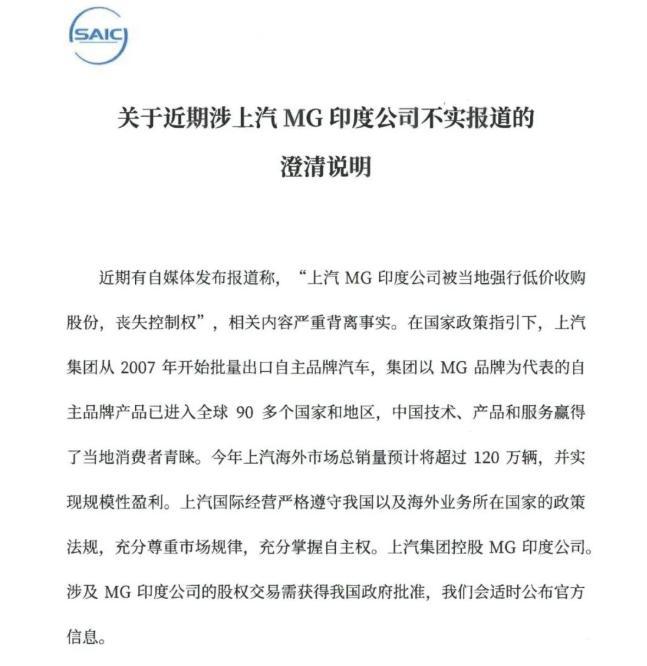

而上汽的反应是,否定了"强行收购",但承认正在与印度企业进行谈判。

2024年4月,这项交易尘埃落定,JSW集团收购了MG印度35%的股份,印度金融机构收购8%股份,员工持股5%,经销商持股3%,如当初的报道而言,上汽手中只剩下了49%的股份。并且从JSW集团支付约30亿人民币购买35%股份来算,交易中对MG印度的估值,也接近此前的报道。

好在,中间的谈判还是为上汽争取到了一部分利益,员工和经销商所持有的8%股份,并没有投票权,上汽依然手握MG印度的控制权,而且退一步说,印度人好歹还是给了钱,上汽至少收回了最初的投资,没亏本,

对于上汽来说,算是脱层皮保平安了,没到鱼死网破的那步。

另一家中国车企长城,也在印度被狠狠恶心了一遭。长城在2019年前后就开始与通用接洽,试图收购其印度工厂,然后成为长城的南亚生产基地,因为通用的销量早已半死不活,面临关厂危机,印度政府一开始对这个计划是表示欢迎的,但是随着中印关系恶化,印度开始疯狂拖延审批,一拖就是两年。长城连班子都已经搭好了,就是没法拿到工厂,搞到最后只能搁置,转去投资巴西,前期花费时间和精力全部白搭。

我们今天的主角比亚迪,在印度同样有不愉快经历,从2013年开始,比亚迪就与印度当地企业合作,以半散件组装的方式生产电动车,包括公交和小车,2023年8月,印度对比亚迪发起税务突袭,理由跟处罚大众类似,认为比亚迪申报零件关税的方式不对,少交了6360万元的税款。此事一出,比亚迪对印度的态度几乎降到冰点,大规模投资的计划相继搁置。

在跨国车企眼中,印度不能说是穷凶极恶之地吧,至少也是谁去谁死的级别。

03 无差别收割

车企出海印度凶多吉少,那其它行业的外企呢?印度总不可能来一个宰一个吧?

你要这么想,莫迪老仙可真就笑嘻了。

如果大家记忆力够好的话,应该还记得,小米当年在印度吃了个天大的亏。小米对印度真的算仁至义尽了,从2015年开始,小米陆陆续续在印度兴建7家工厂,绝大部分在印销售的手机产品都是本地生产,提供了数万个就业岗位,也是当地纳税大户,"Are you OK"的名梗,也是在印度诞生的。

那印度是怎么对小米的呢? 2022年4月30日,印度执法部门突然冻结了小米印度公司共计555.127亿卢比的资产,约合人民币48亿元,他们给出的理由是,违反《外汇管理法》,向外国实体转移资金,在那个小米还没造车的时候,这笔钱相当于集团半年的利润。

小米脑瓜子都是嗡嗡的,因为所谓的非常转移资金,是小米印度,向高通和小米中国支付专利许可费,其中80%以上都是付给高通的。你手机用了什么专利技术,自然需要向专利持有者支付许可费,这在业内是非常常见的操作,小米不明白,怎么到印度这就成了非法转移资金了。

印度给出的解释是,小米并未从上述企业采购零部件或者享受实质服务,所以算白送钱,因此认定为非法转移资金……合着你们印度人从来没付过专利费是吧?

这么一大笔钱,小米肯定不能白白送出去对吧,于是就开始漫长的battle,又是打官司,又是找人申诉,在此期间花费了大量的精力不说,小米印度的运营还受到了非常大影响,在印度的形象更是严重受损,从市占率第一,掉到了第三名。

在2023年末,印度有关部门才解冻小米的资金并撤销指控,然后拍拍屁股就走了,相当于白折腾你一遭,没有任何成本。

如果雷总跟李在镕有在饭桌上喝酒聊天的话,应该能在骂印度这件事上有共鸣。2017年时,三星因手机零部件"未正确分类报税",被印度追缴1.2亿美元的关税,2025年3月,三星又被指控电信设备"未正确分类报税",面临5.2亿美元的罚单,此外三星的八名高管还需要额外缴纳8100万美元的罚金。

在印度市场销量喜人的vivo,更是双喜临门,在2022年7月,同时遭到了"未正确报税"和"向海外转移资产"的指控,印度执法部门突击搜查了vivo的工厂和办公室,并冻结了vivo及其关联公司在印度的119个银行账户,外加价值3.86亿元资产,直接让vivo陷入瘫痪。 最后vivo缴纳了8亿人民币的保证金,印度才解封了账户。

而这些冠冕堂皇的处罚理由背后,是印度政府近几年一直在推行手机和电信产业"本土化",他们希望外国手机企业,把印度分公司的高层管理者全都换成印度籍,既获得实权,又获得高薪;他们还希望销售环节本土化,建设印度经销商主导的销售网络,让经销商赚更多利润;当然,生产制造也要本土化,多采用印度电子制造商提供的零件,或者干脆合资建厂。

你要是听印度的,那他赚了,你不听;他就把你往死里整,赚一波罚金,横竖都不亏。

像vivo被整了几次之后,就突然宣布了联姻计划,印度的地头蛇塔塔集团,将收购vivo印度分公司51%的股份,消息都已经上财报了,好在塔塔的其它合作伙伴爱吃醋,怕vivo抢风头,搅黄了这桩交易。

如果你仔细看的话,似乎印度每次对外企动刀,都带有不可明说的目的。

比如说,印度自己的电商不太行,而亚马逊和沃尔玛在印度就混得风生水起,印度商务部长公开抨击这两家美国企业,指责它们傲慢无礼、藐视法律,凭借规模和效率优势,实行掠夺性定价行为,挤压了实体店的生存空间。非常搞笑的是,这位部长自己都说不清楚,亚马逊和沃尔玛到底藐视了什么印度法律,这两家企业也一脸懵逼。

不过,他们很快就找到解决方法,亚马逊承诺未来三年向印度中小供应商投资10亿美元,沃尔玛则宣布通过扩大印度本地的农产品采购,扶持本土产业,然后这位部长就不吱声了。 嗨,谁说美国人不懂人情世故?

2004年,韩国最大的钢铁企业浦项制铁,决定在印度投资120亿美元,建设占地4000亩的巨型钢厂,计划年产量达到1200万吨,他们与奥迪沙邦达成了协议,当地政府提供3566亩土地,浦项制铁负责厂房和设备。

当时韩国人还觉得,剩下400亩地要不了多少钱,买就完事了,其结果是,剩下的地上全住着钉子户,一个个狮子大开口,以十倍于市价的价格找韩国人要钱,浦项制铁找当地政府帮忙砍价,人家就直接摆烂,说管不了,搞到最后,浦项制铁只能直接缩减工厂规模,放弃那400亩。

这还不算完,浦项制铁跟奥迪沙邦谈投资,似乎是忘了给印度中央政府输送点什么利益,环保部门直接跳出来卡审批,说浦项制铁获得的那3566亩土地不是普通土地,是林地,跟生态息息相关。然后他们还鼓动了一大群人,天天去工地门口拉横幅闹事,让浦项制铁滚出去。

一个2004年的项目,搞到2015年,都还没建厂,更别说炼钢了。

当然,你要是反过来,只打点印度中央政府,忘了给地方政府利益输送,结果也一样。像日本在印度高铁项目,就遭遇了同样的征地问题,2017年就开始的项目,到2021年9月,马哈拉施特拉邦还只征了30%的土地,就突出一个消极应对。

不仅如此,印度还强行要求日方修改线路设计,把封闭的地面线改成高架桥,他们觉得这样可以方便居民横穿马路,以及避免高铁与牛羊碰撞。最搞笑的是,印度政府要求,修改线路设计新增的建造费用,必须由日方全部承担。

现在的最新进度的是,地总算征完了,在508公里的路线中,已经完成了183公里的高架桥和313公里的桥墩工程,预计2033年开始运营,相比最初的计划已经晚了10年……本来日本政府核算的总工程费用是1.68万亿日元,但因为不断延期,导致这个项目的费用已经膨胀到3万亿日元左右,基本上等于倒贴钱,安倍就算心胸开阔,也要被气活过来。

04 重新定义法律

在印度的众多暴打外企的战绩中,最最最离谱的案件,必须是沃达丰逃税案。

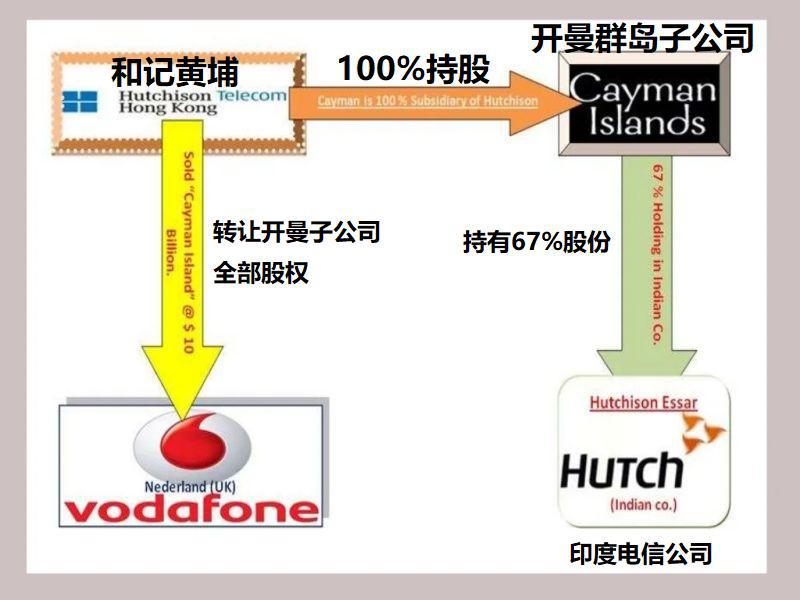

欧洲电信巨头沃达丰和印度的税务纠纷,源于它在2007年以110亿美元的价格,从李嘉诚的和记黄埔手中收购了其在开曼注册的子公司,这家子公司,掌握了印度电信运营商HEL公司67%的股份。由于两个交易主体,分别注册于荷兰和开曼,所以并未向印度缴纳资本利得税。

印度税务部门勃然大怒,以"交易涉及印度资产为理由",向沃达丰征收高达22亿美元的资本利得税,和记黄埔也一并被追缴几亿美元。

然后沃达丰就开始跟印度政府打官司,一路打到最高法院,法官都被自己人给气笑了,因为1961年颁布的《印度所得税法》,并不支持以这种形式对境外主体征税,也就是说,税务部门的暴怒是毫无法律依据的,于是印度法官驳回了税务部门主张,并给出最终定论,非印度居民公司转让非印度居民公司的交易,不会产生印度利得税纳税义务。

你以为事情就到此为止了吗?判决下单4个月之后,印度政府竟然鼓动国会修订了《所得税法》,重新规定了境外公司交易的纳税义务,只要其所持有的资产或资本直接或间接来源于印度,且其资产或资本属于股息红利性质,那么该项资产或资本应被视作来源于印度的收入,应向印度缴税。

关键在于,印度不仅修了法,还彻底颠覆了作为全球共识的"法不溯既往"原则,他们声称,这只是对法律部分条款进行澄清,不能算修订,所以生效日期应该从《所得税法》颁布的1961年算起,因此,可以追溯过去五十年多里的一切境外交易行为……第一个遭中的,就是沃达丰,这家伙本以为事情都完了,没想到再次被开出了税款+罚金总计33亿美元的罚单。

这个神操作也吓傻了所有的外企,毕竟这种境外交易是广泛存在的,倒查50年,基本上人人都要给印度政府补缴税金。

而且退一步说,这事已经证明了,印度不跟你打牌,而是直接掀桌子,可以立法、行政、司法三位一体无死角收割外资,为了达成目的不择手段,这谁受得了?

05 外资杀手是如何炼成的

放眼全世界叫得上名的国家,对外企不友好到这个地步的,除了印度好像还真没别人,那么这种坏习惯是怎么养成的呢?

一个很重要的原因就是印度有着被殖民的惨痛历史,英国人来到这里之后,不仅以极低的价格利用印度的原材料和劳动力,还将英国制造的商品,倾销到了印度,导致大量的小商贩和手工业者破产,底层民众生活困苦。

其实我们中国也有类似的历史,但区别在于,更早之前,中国曾经长时间占据了国际贸易的主导者地位,并且在科技上领先,所以我们的主要反思点是"闭关锁国",认为要加强和世界的联系,时刻跟进最新的科技进展,才能避免历史重演。而印度人主要反思的是,当初轻易把洋人放进来,引发了灾难,所以今后得更加小心,时刻提防经济侵略,特别是当印度和周边国家有矛盾的时候,这种排挤念头会变得非常强。

这种民意基础,让印度上层可以肆无忌惮地给外企设置杀猪盘,只要随便编个理由,就能获得国内的舆论支持,而他们也可以通过打压外企,来实现自己的目的。

莫迪以及他背后的印度人民党,代表着印度本土财阀的利益,他们向印人党提供了大量的竞选资金,并且通过自己的人脉辅助其执政,而莫迪也投桃报李,在任期内将大量的垄断行业和基建项目交给财阀,现如今,印度五大财阀,控制着印度25%的港口、45%的水泥生产、1/3的钢铁产业、近60%的电信用户和45%以上的煤炭进口。

对于那些外企占据优势的行业,印度政府为了保护财阀的利益,也会想方设法刁难外企,逼迫他们吐出市场份额,或者让财阀加入生意,从中分一杯羹。想要收购vivo股份的塔塔集团,跟上汽MG合资的JSW集团,正是印度五大财阀的第二和第五位。

如果是开罚单,那还能捞一大笔钱用于平账。自上个世纪90年代以来,印度一直被高财政赤字困扰,赤字率长期维持在GDP的4%到6%,2020到2021 财年,赤字率更是飙升13.1%,财政亏空的压力,自然分摊到了政府实权部门头上,只能从企业那搞钱,特别是那些像小肥羊一样的外企。

而打压的理由非常好找,印度本来就个典型的散装国家,28个邦和8个中央直辖区,历史上分属于不同的土邦国,是被英国殖民者强行捏在一块的,时至今日,地方依然保留了极高的自主权,有大量与中央不同的法规和标准,可以随便看人下菜碟。

而印度的法律从总体上来说,又属于"严苛式立法、普遍在违法、选择性执法",很多规定都是不切实际或者模糊的,如果完全规避风险,企业往往无利可图,而外企一旦走进灰色地带,又会给印度政府的收割留下口实。就拿汽车来说,印度人购买力本来就差,一般都选廉价小车,车企在印度市场的平均净利润率才6.1%,如果大众、起亚把进口部件都严格按照CKD报税,那么成本要增加20%,等于亏本卖车。

也许印度人觉得,自己打造了一个绝佳的猎杀模式,先利用印度庞大的市场和人口池,把外企骗进来,然后再花样收割,把外企的钱和厂子搞到手,利益最大化。

但外企也不是傻子,知道及时止损,从2014年至2021年,2800家在印注册的外国公司关闭,约占印度跨国公司总量的1/6,2024年10月至2025年3月,3400家外企终止在印的投资项目。

所谓经济全球化,所谓跨国贸易,核心在于利益交换,可以是市场换技术,可以是利润换投资。

但不能是把刀架在别人脖子上,然后夺走一切。

本文来自微信公众号"酷玩实验室",作者:酷玩实验室,36氪经授权发布。