这届年轻人,已经在国际市场找到了婚恋平替……

如今,结个婚成功掏空了中国两代人一辈子的积蓄,透支了他们子女几十年的青春。

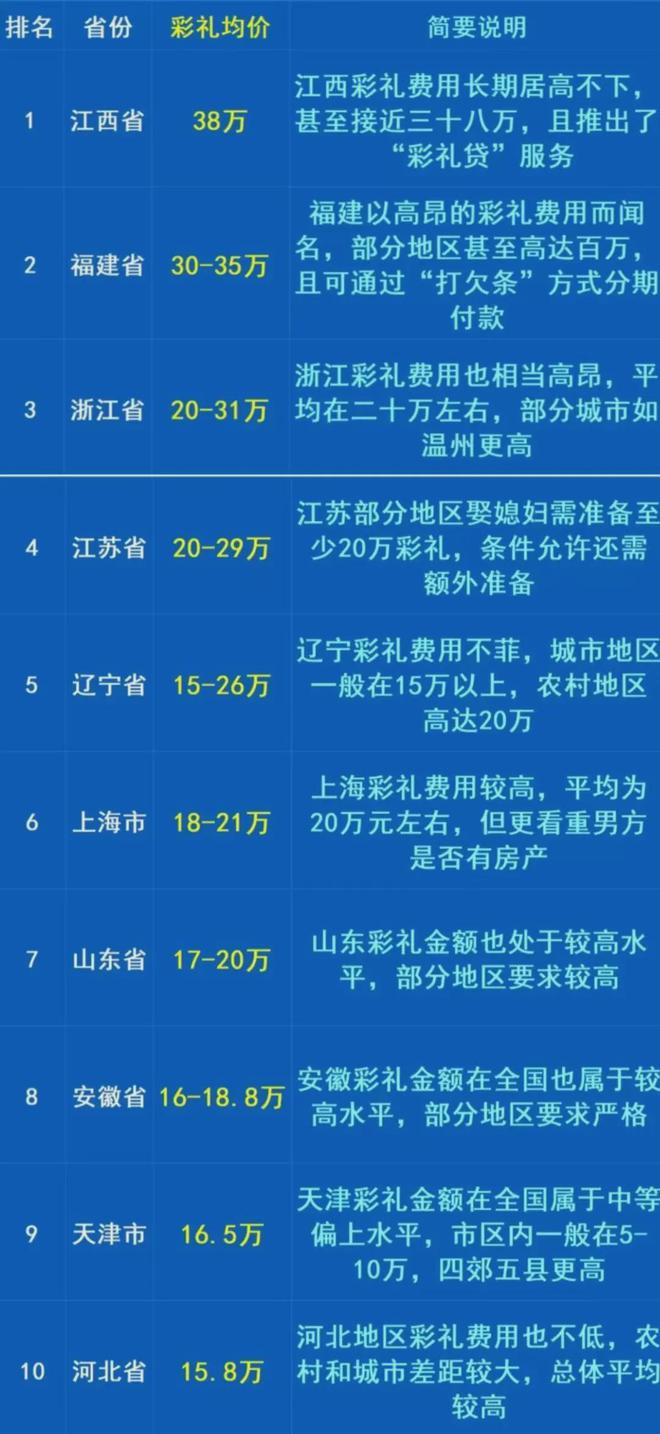

根据2023年《中国婚姻成本调查报告》,我国男性平均婚姻成本已攀升至68.5万元,相当于城镇居民人均可支配收入的9.6倍。

在浙江台州,当地婚庆协会数据显示,包含房车在内的综合婚嫁成本突破300万元大关。

结婚成家成了两代人的难题和困境。

这局该怎么破?

为了能够攒钱买房结婚,在如今经济下行的趋势下,这届年轻人有多拼,绝对超乎你的想象。

据智联招聘2023年数据显示,18-35岁青年平均投递42份简历才能获得1个offer,而约30%的岗位标注“接受24小时弹性工作制”。

为了对抗996、007,这届年轻人正被推进一场“职业饥饿游戏”。

北京国贸的白领圈流行“咖啡续命经济学”,用9.9元瑞幸券支撑12小时加班,上海陆家嘴的投行新人靠“维生素软糖 褪黑素”维持人形生物钟。

有人指着仓库墙上贴着的KPI考核表苦笑,“不过这里的工人真能拼,听说有人连续加班三天晕倒在传送带旁。”

挣钱不易,只好靠省钱来攒钱。

说到消费,这届年轻人陷入集体沉默。

这种沉默背后藏着惊人的数据:2023年中国奢侈品消费同比下滑23%,但拼多多活跃用户突破9亿;星巴克在中国关停200家门店的同时,瑞幸开出第15000家分店。

豆瓣“抠门女性联合会”小组里,985硕士分享如何自制酸奶,211毕业生研究用公司微波炉烤红薯省电费。

某二手平台数据显示,“出租屋神器”搜索量暴涨300%,50元折叠衣柜和9.9包邮挂墙镜起全网“家徒四壁风”。

年轻人几乎所有时间都被工作占据,几乎活成了工作机器,自然也没时间见面社交。

“见面不如点赞”,这句话得到了完美印证。

不过,也挺好,不社交,也就不用花钱了。

深圳某相亲角的调研显示,68%的未婚男性因经济压力主动放弃婚恋,25%的适婚女性将“有独立婚房” 设为硬性门槛。

这种压力正催生“县城买房、省城打工”的候鸟式婚姻,大部分工资都用来还房贷,成为被房贷压着的牛马。

生育成本的雪球越滚越大。上海社科院测算显示,养育一个孩子至大学毕业需投入102.5万元,这还不包括学区房溢价。

在成都,某国际幼儿园的入园费已超过普通白领全年收入,早教机构的钢琴课时费比大学音乐教授收费高出3倍。

一个人的吃穿用住都勉强维系,哪还有时间和金钱谈恋爱?

这可能是很多适龄男女共同的心声。

北京朝阳区婚姻登记处的数据显示,2023年25-30岁女性初婚率同比下降18%,而35岁以上大龄未婚女性占比首次突破25%。

经济学家大前研一在《低欲望社会》中写道:“当奋斗失去意义,整个社会就会陷入温水煮青蛙的困境。”

既然结婚难,那不如不结了,这也成为当下很多人的选择。

只不过,“孤独终老”似乎也不是那些被迫单身之人的本意。

在某互联网大厂的茶水间,流传着这样的段子:“月薪三万撑不起孩子一个暑假,但月薪五千能养活越南新娘全家。”

这种黑色幽默折射出深层的结构性矛盾。

根据民政部最新报告,2022年全国结婚登记量跌破600万对创37年新低。

与此同时,海外婚介机构的注册量暴增300%,菲律宾、乌克兰、柬埔寨成为热门选择。

相较于国内的天价婚恋市场,越南的婚姻成本仅为家庭年收入的1.2倍,朝鲜的集体婚礼制度更是完全剥离了经济要素。

在胡志明市,普通工人月薪折合人民币约2500元,而当地婚宴酒席每桌价格不超过800元。

这种反差背后,折射出中国特有的“婚姻资本化”困局。

当我们将目光投向越南的简约婚礼、北欧的伴侣登记制、日本的婚育支援政策,会发现破解之道不在于继续加码物质投入,而是需要重构成本分配。

或许真正的出路,在于让婚姻回归情感联结的本质,让年轻人不必在“孤老终生”和“负债结婚”之间做生死抉择。

当越南青年在TikTok晒“零彩礼婚礼”,朝鲜情侣在集体婚礼上领国家分配的婚房,中国年轻人却困在“婚姻经济学”的莫比乌斯环里。

20万埃及磅,约等于2.85万人民币。

如果在国内找不到对象,不妨把眼光放远一点。

不知道这算不算一种解决的办法?

(亦然)