显微镜下的传奇人生 博学勤奋的病理泰斗

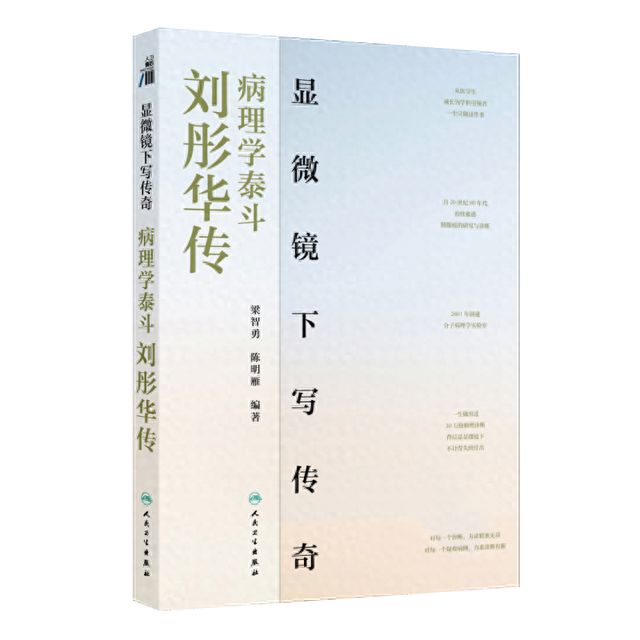

医学界认为“最后一句话要由病理医生来说”,因此“病理诊断”又被称为“最后诊断”。在病理学泰斗刘彤华院士95周年诞辰之际,《显微镜下写传奇:病理学泰斗刘彤华传》一书由人民卫生出版社出版发行。该书入选中国科协“老科学家成长资料采集工程”丛书,历时7年整理、收集、编著,不仅记录了刘彤华院士的传奇人生,也记录了国内病理学科发展的历史。

刘彤华1929年出生于江苏无锡,是我国著名的病理学家。她年少离家,于无锡、苏州和上海间辗转求学;她从业艰辛,自上海圣约翰大学医学院毕业后到北京协和医学院病理系高级师资培训班进修,分配至重庆第七军医大学后又重回协和;她白手起家,创办协和病理科,历任病理科副主任、主任,近70年职业生涯,发出了30万份病理诊断,救治了无数患者和家庭,更被誉为“全国病理诊断的金标准”。她培养的学生已成长为中国病理届的中流砥柱,她率先创建的分子病理实验室已跻身国际先进水平,她终生致力于胰腺癌及内分泌肿瘤等研究,取得了国家科学技术进步二等奖等多项开创性成果。刘彤华于1999年当选中国工程院院士,2018年7月8日因病辞世。

《显微镜下写传奇:病理学泰斗刘彤华传》是为纪念刘彤华院士95周年诞辰而撰写。本书历时7年,由著者及编写采集小组成员通过整理口述、音像资料和实地走访,记录了刘彤华院士的家庭背景、求学历程、师承关系和学术交往活动等,完整地展现了刘彤华院士的学术成就,亦呈现出她成长为一名病理学大师而历经的关键时间和重要节点时的珍贵资料。

书中记录,几十年来,刘向华每天在显微镜前一坐就是一天,中午也很少休息,利用最安静的时间看切片。她在看切片时,从来不先看别人的诊断结果,而是自己先认真研究;遇到自己也拿不准时,她先查阅各种有关资料,从不随便下结论。年事已高后,以医院为家的她曾因挤公交导致肋骨骨折,摔伤额头缝了7针,但是她在短暂休息后又出现在办公室。

除了工作上的精益求精外,刘彤华渴求新知和不断学习的精神更是令人惊叹,她曾一个周末就通读完了一本全英文的《软组织肿瘤学》,让晚辈们自愧不如。长期以来,她每天7点之前率先到达病理科后,坚持快速浏览最近国内外的相关文献。从2009年开始,她要求病理科每周五雷打不动必须进行讲课和学习,为此她率先垂范,讲解全球本领域新进展。在谈及业余爱好时,她强调:看书,就是看书,只有新鲜的知识和信息才能让你的大脑不会感到疲劳,也才能不断巩固你在专业领域内的兴趣,不至于为工作的繁琐所累。她甚至打趣地说:“我就给我的学生说,送别的礼物我不稀罕,要想让我高兴,送我书就行了。”她曾意味深长地感叹,现在的时代多好啊,有网络,有电脑,获取知识是多么的便利,年轻人一定要学会利用最先进的工具,尽可能地获取新知,把握时代的脉搏,唯有这样,才能在学习中不断丰富自己,并且能够迅速锁定本学科的方向,从而有所建树。

文/小弓

编辑/李涛