连年霸榜“图书借阅排行榜”!这些“顶流”凭啥迷住了爱读书会读书的广东人?

在第30个“世界读书日”即将到来之际,广东各高校及公共图书馆纷纷推出年度阅读报告,在多个最新的“图书借阅排行榜”中,新快报记者发现,《平凡的世界》《活着》等往年高居榜单前列的作品再次上榜。

都说一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特,喜欢一本书,不同的人是否也有不同的理由?近日,新快报记者采访了不同年龄层不同职业的读者,一起来看看爱读书会读书的广东人心目中的这些人气作品都有什么魅力?

连续几年霸榜

经典文学作品备受青睐

哪些图书最受大学生欢迎?根据近几年的广东高校图书馆年度阅读报告数据,《平凡的世界》《三体》《活着》《百年孤独》等作品常居“图书借阅排行榜”前列。其他各类公共图书馆的普通类图书借阅榜上,这些书的借阅次数也相当高。而备受青少年学生喜爱的文学作品和作家方面,《我与地坛》和史铁生多次被推荐。

在新出炉的2024年度高校图书馆阅读报告中,《百年孤独》和《平凡的世界》分别登上广州大学和广东石油化工学院借阅排行榜,《活着》则出现在广州商学院的图书借阅榜上。而广州中医药大学图书借阅排行榜上,《我与地坛》《百年孤独》《平凡的世界》位居前列。广东技术师范大学2024年度借阅图书TOP10中,《三体》和《平凡的世界》双双入选。

这些作品为何能“长盛不衰”,受到大学生和多年龄段读者的喜爱?儿童阅读推广人、广州市图画书阅读推广人、广州公益阅读创投项目想读书会项目负责人小雨老师在接受新快报记者采访时指出,这几部作品都是经典且能引发共鸣的获奖文学作品。《平凡的世界》《活着》写了时代洪流中的普通人,前者讲的是理想和抗争,后者讲的是坚韧和承受。《三体》则有着非凡的想象力和格局,在人类文明危机乃至整个宇宙危机的背景下思考人性、思考未来。她说,“经典作品之所以能够穿越时空,就是因为它们触及人类共同的精神困境,让不同时代、不同年龄的读者产生情感共鸣。当然,这三本在近几年的‘火’,也是因为它们都有相应的影视剧本,知名度比较高。”

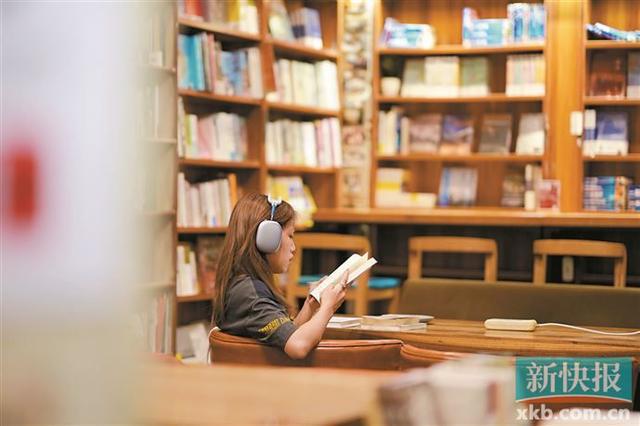

■天河区体育东路一家书店里,一名女子在看书。 新快报记者郭思杰/摄

轻松有趣“共读”

漫画历史成少儿类“顶流”

少儿图书方面,《如果历史是一群喵》《寻宝记》《米小圈上学记》等自推出后在少年儿童中积累了超高人气。不久前发布的《2024年广州市公共图书馆未成年人阅读报告》显示,2024年少年儿童最喜爱借阅的前十种书中,借阅次数最多的是《如果历史是一群喵》,其次是《广东寻宝记》。文学作品借阅最多的则是《米小圈上学记·班里有个小神童》,借阅次数达到了2762次。

新快报记者在采访中也发现,这些书在小学生中相当受欢迎,是课外书“顶流”。一个班级中,没读过《米小圈上学记》的同学寥寥无几,有的小朋友更是一套书从一年级读到四年级,乐此不疲。“真的是反复看,书都翻烂了,怎么就看不腻呢?”学生家长徐女士告诉新快报记者,家里一套《米小圈上学记》两个孩子轮流看,已经看了四年。

对此,小雨老师分析说,《米小圈上学记》写的是同龄人的校园生活,《如果历史是一群喵》用漫画萌猫的方式普及历史,这类书读起来轻松有趣,自带吸引力。另外,同龄人之间的传阅、交流,会使某一本书在班级出现“共读”现象。“在阅读初期,这类书可以引起儿童阅读兴趣,感受到阅读的快乐。”

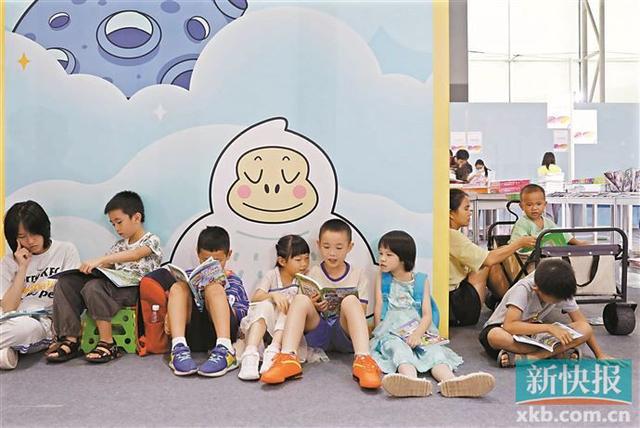

■南国书香节上,小朋友排排坐,津津有味地读着自己喜欢的书。新快报记者夏世焱/摄

老师建议:

阅读广度和深度要持续进阶

茫茫书海,遇到喜爱的书或许不太难,但如何挑选好书读好书,却需要花心思。

“选书问题,实际上是构建阅读体系。”小雨老师认为,阅读要讲究“营养均衡”,一个人的书架应该有这两种书:丰富精神的人文经典,以及提升认知或技能、对工作或学习有帮助的书。

在小雨老师看来,虽然《如果历史是一群喵》《米小圈上学记》等童书多年来备受青睐,但孩子的书架上不能仅有这种书,阅读的广度和深度都需要持续进阶,“要去读那种‘跳一跳够得着’的书。小朋友通过漫画培养起历史兴趣,然后要去阅读更严肃的历史科普书乃至史书原文,要接触更多历史细节,进行深度思考,通过读史拓展文史知识,获得智慧。”

她建议,读者平时要多关注这两类书,逐渐形成自己的“兴趣书单”,建立自己的阅读图谱。“小学生先要培养阅读兴趣和阅读习惯,通过海量阅读发展阅读能力。既要阅读儿童文学经典,通过故事认识世界、构建自我,也要接触非虚构的优秀科普书,乃至时事,拓宽视野。中学生学习任务紧张,但也建议保留一定的阅读时间。可以严肃读物为主,以有限的时间来读精品、读经典。大学生当然也要坚持阅读经典,修身养性。同时也要关注现实,阅读一些对目前的学习和以后进入社会有帮助的书,例如做事方法、认知升级、个人成长等。”小雨老师说。

■家长带着小孩到图书馆进行亲子阅读。 新快报记者郭思杰/摄

●读者说

霸榜的书为何让读者“爱爱爱”?

连年稳居图书馆“图书借阅排行榜”前列,这些书为何如此受青睐?听听读者怎么说。

《平凡的世界》(作者:路遥)

许锋(70后教授):我是在20多岁开始读这本书。那时住集体宿舍,晚上,我蜷缩在铁架床的角落,“贪婪”地阅读。油墨香穿透西北的黑夜,将我卷入黄土高原的苍穹之下。当孙少平蜷缩在工棚煤油灯下读书时,我床头晃动的灯光也仿佛穿越时空——我不再孤独,也不再迷茫,路遥的笔触掀开了现实的真相。合上书页时,我也醒悟,平凡不是庸常,是真实,是千万个孙少平在各自的人生轨道上滑出的足印。我听见了内心的声音,必须努力,活出自己的模样,写出自己的文章,出版自己的书。二十多年过去了,这个目标真的实现了。感谢《平凡的世界》。

田祺(90后教师):通过生动的笔触和真实的情感,《平凡的世界》为我们打开了一扇通往20世纪70年代至80年代中国社会的窗口,让我们能够深刻地感受到那个时代的脉搏与温度。这种小人物与大时代的关联,正是我们理解历史、感悟时代的重要切入点。通过阅读这部作品,我们能够更好地理解过去,珍惜当下,展望未来。

吃了就好(05后大学生):刚上大学的我,总是很焦虑,觉得大环境不好,内卷太难,自己永远也挣扎不出来。当读到书中那句“生命包含着更广阔的含义,而不在于我们实际得到了什么;关键是我们的心灵是否充实”之后,我面对挫折与落差都坦然许多,满足并自洽。我们还很年轻,生活还有无限可能,这是个平凡的世界,但我们都不只是平凡的人。

《三体》(作者:刘慈欣)

梁生(80后媒体人):我是在两三年前看过此书,去年重新听书一遍。《三体》以“黑暗森林”理论为基础,描绘了一幅“宇宙冷漠主义”和“去人类中心化”的图景,通过极限化的场景和情节思考了人类文明在宇宙中的处境以及渺茫命运,其巨大且全息的世界观设定有比较坚实的物理学理论基础,譬如对天体灾难、星际航行、维度展开等的描写十分具体详细,读起来很有硬科幻的味道,也能感受到其中各种的逻辑推演自洽,很有真实感。科幻文学有其阅读门槛,经常被小众化,而我认为《三体》是一部正儿八经的文学作品,科幻性与文学性结合得很好,它给人带来的震撼远不止是极限化的想象力,而是对人类生存极限化的思考。

晓晓(00后研究生):高中时的我,常陷入对未来的迷茫与对未知的恐惧,世界有很复杂的规则,而我无从把握。偶然间读到《三体》后,我才明白人类在浩渺宇宙中不过是尘埃。只有知晓了自身的渺小,才更能怀谦逊之心去探索、前行。面对那些看似不可逾越的困难,我不再胆怯,反倒激发了无畏的勇气,敢于去追逐星辰大海。

《活着》(作者:余华)

何编辑(80后媒体人):我一向喜欢余华朴实的文字和他讲故事的风格。二十岁读《活着》,觉得福贵的种种遭遇距离自己很远,顶多只会为他一生的苦难倍感同情;三十岁读《活着》,发现书里所写的,原来就是身边的人和身边的故事,甚至能从自己身上看到些许福贵的影子;四十岁再读《活着》,想法只有一个——好好活着。

Nana(85后白领):第一次读《活着》我还在上高中,那时候压力大就会跑去图书馆。书是一口气读完的,哭着读完的。“人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物”“活着的力量不是来自喊叫,也不是来自进攻,而是忍受”……刚开始品尝到生活苦涩味的高中生,在此后的很多年里将作者的这些话记得很牢,慢慢积攒着与困境抗衡的力量。

郝一一(05后大学生):最开始读《活着》是在初中,当时认为学习成绩是天大的事,成绩是价值的依傍、意义的显现。直至读到书中那句“人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物”,那种因为自己碌碌无为、普通平庸生起的愧疚和自卑感奇迹般消散。原来,人只是简简单单地存活在这世上就足够了。

《我与地坛》(作者:史铁生)

梓桐(初中生):这本书是语文老师推荐的,它让我明白,我们可能会遇到各种各样的挫折与挑战,这些困难可能是未曾经历的,但我们要在心中树立起一种理想信念,就是光,照亮前路的光。在人生的道路上,我们应怀揣梦想,向光而行。

李盈(00后研究生):第一次读《我与地坛》是在高中课本上,当时就被史铁生对命运的沉思所触动。大一刚入学重读时,对“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实”这句话尤为感触。史铁生与荒芜的地坛相伴,在苦难里求索生命的意义,我的挫折又算什么?如今,当焦虑在深夜叩门时,我已学会在月光里对它微笑,人生本就无需满分。

《如果历史是一群喵》(作者:肥志)

芫茜妹(二年级):这套书我是在一年级上册开始看的。故事内容很搞笑,还能从书中知道很多历史知识,挺好玩的。我印象最深的就是开篇的“盘古开天地”,还有后边的“三皇五帝”等,我们班很多同学都有看过。

豆豆(初中生):通过这套书和电视剧,我们可以快速了解中国的历史,感觉对梳理中国历史的脉络有一些帮助。这种形式也很新奇很有趣,可以吸引我不断地看下去。书里面一些趣味的贴近生活的表达,让我不知不觉中就记住了这些知识。

李老师(小学教师):作为历史启蒙读物,它是以Q萌猫咪演绎历史人物,用幽默语言重构复杂事件。适合给历史零基础的孩子作为历史的启蒙书使用。孩子们可以按照顺序去读,在过程中不光去看漫画,也读读书中每章标注的典籍出处。

《米小圈上学记》(作者:北猫)

子航妈妈(家长):《米小圈上学记》主要是写米小圈学习和生活中的故事,选材贴近日常,语言夸张却贴近孩子的心理特点和日常对话。我家孩子是在上一二年级时看的,他觉得非常有趣。作为家长,不可能全方位实时陪伴,有一位书本中的朋友通过一些日常可能发生的事情,不着痕迹地给孩子正向引导,挺好的。

一一(四年级):我喜欢看“米小圈”,是因为我觉得书里的插画特别可爱,内容也很简单有趣,比较容易看懂。我是一年级开始看这套书的,现在偶尔也还会翻出来看。书中基本没有生僻字,一年级的小朋友都可以看懂。

●数据说

39.12万人 3000万册次

广东中小学生有多爱读书?

大数据告诉你

日前,由粤港澳地区高校联合主办的第三届“典耀中华”阅读大会在广州大学举行,来自全国各地的专家学者及教育、出版界人士等代表参与。记者从会上获悉,广东中小学生读书作品分享参与用户数近24万人,位列全国第一。在推动青少年读书行动方面,仅2024年,广州全市新增注册少儿读者39.12万人,少儿图书外借量突破3000万册次。目前已有647所中小学与公共图书馆合作建立“馆立方”阅读场馆。

读经典爱创新有方法

中小学生阅读答卷很亮眼

会上,教育部语用司副司长王晖,广东省教育厅党组成员、副厅长朱建华,广州大学党委书记欧阳谦分别就积极实施“典耀中华”主题读书活动、以经典阅读浸润城市、将经典阅读融入人才培养体系等方面作阐述。

近年来,在教育部指导下,广东加大国家通用语言文字推广普及力度,传承中华优秀传统文化,积极实施“典耀中华”主题读书活动。包括聚焦时代主题,围绕加强中华传统经典、红色经典和当代经典阅读,开展系列读书活动。开展“经典润乡土”活动,构建“1 1”长效建设模式,每年有超过1万人次的师生面向全国民族地区、乡村地区和边远地区启动“诵读引路人”项目,以培促教、以教促学,推动乡村青少年亲近经典、诵读经典。

创新活动形式方面,广东开展师生共读、名家领读、家庭亲子阅读、快乐读书吧、经典名著、整本书阅读、新课程阅读等系列阅读活动。开展“名家进校园”文化讲座活动,邀请一批教育专家、科学家、历史专家、知名作家,介绍党史、国史、中外经典名著、优秀传统文化、先锋人物故事、科普知识等内容,培养大中小学生的良好的道德品质。

此外,打造阅读品牌并促进交流共享。连续六年举办中华经典诵写讲大赛,通过诵读、诗词讲解等形式,带动全省师生热爱经典、阅读经典。鼓励各地各校开展书香校园活动,搭建经验交流互动平台,促进全省书香校园建设水平整体跃升。

朱建华透露,2024年,全省有61所学校被评为广东省书香校园,有四个单位成功入选“典耀中华”主题读书行动。全省中小学生读书作品分享参与用户数近24万人,在全国名列第一。广州市青少年学生的阅读量也是位居全国前列。“这从侧面体现了我们广东学生是爱读书、想读书的。”朱建华介绍,广东已在粤东粤西粤北地区建成智慧图书馆3200余座,流动书吧1700个,让偏远的山区的孩子都共享经典阅读资源。

阅读率居全国前列

少图外借量破3000万册次

广州市教育局党委委员、主任督学蔡健安介绍,据统计,在2023年广州成年居民综合阅读率达到90%,年人均纸质图书阅读量5.24本,均居全国的前列。

在推动青少年读书行动方面,广州答卷同样亮眼。2020年,广州市出台全国首个中小学阅读空间建设指南;2023年,广州市入选教育部首批全国青少年学生读书行动区域优秀案例;2024年,全市新增注册少儿读者39.12万人,少儿图书外借量突破3000万册次。目前,广州已有647所中小学与公共图书馆合作建立“馆立方”阅读场馆。相关数据显示,截至2024年底,“馆立方”数量达18间,累计举办活动超过2000场,惠及未成年人群体逾50万人次。

此外,广州以典籍为根,传承为魂,让经典阅读浸润城市。去年,全市举办青少年“读经典,我思考”等各类阅读活动1.71万场次。广州还积极构建“市区校”三级联动机制,以读经典活动为抓手,扎实推动各级学校开展四类读经典活动。广泛发动师生在国家的智慧教育读书平台上分享读书作品。

■采写:新快报记者 徐绍娜 王娟 实习生 张蒙娇 张韫婕