抗战前的四大兵工厂,都能生产什么炮?

以下文章来源于钢铁 75 炮 ,作者钢铁枪炮与细菌

三个步兵团加一个炮兵团,是二战各国三角师的标准配置,步兵和炮兵的比例是三比一。别看炮兵人数少,他们可是火力投送的主力军。而人数更多的步兵,在军迷们口里,常常被调侃为 " 填线宝宝 "。

当然啦,并不是所有军队都能达到三比一的步炮比例。比如说,抗战初期的日军四联队制师团,步炮比例就是四比一,即四个步兵联队配一个炮兵联队。

太原兵工厂生产的 150 毫米榴弹炮

再看看装备落后的中国军队,步炮比例连 10 比 1 都达不到,很多步兵师连一门小山炮都没有,属于纯正的 " 步兵师 "。

即便是此时性能已经过时、1905 年就量产的 " 沪造克式山炮 ",国军也没办法给一个步兵师,配上个 10 门。

南京国民政府的军工体系主要承袭自北洋政府,北洋那点家底又是从晚清继承来的。要探究抗战前的火炮生产,需要从第二次鸦片战争后的洋务运动说起。

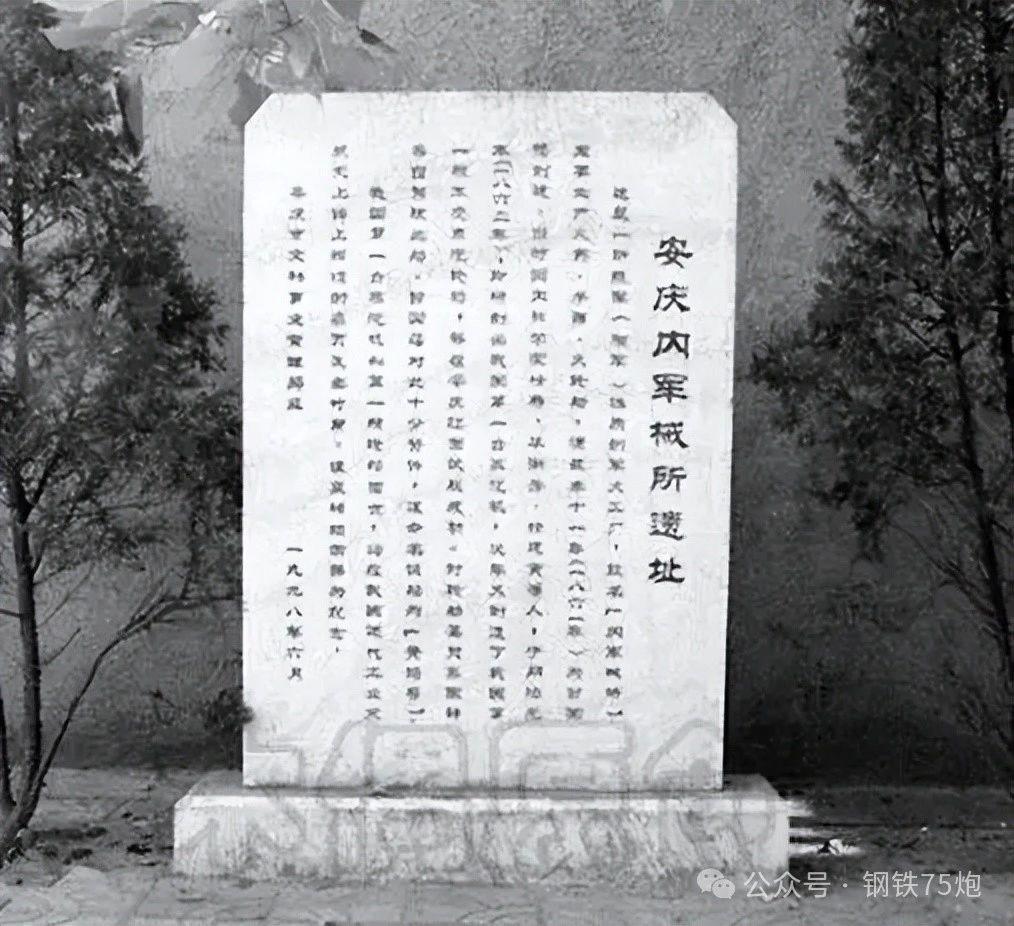

1861 年 1 月,躲在承德避暑山庄的咸丰皇帝发了道圣旨,说各地可以学西方技术,造新式武器。9 月,曾国藩就遵从旨意,创办了 " 安庆内军械所 ",持续 40 年的洋务运动正式拉开帷幕。

1864 年清政府砸钱搞的 " 阿思本舰队 "" 在一场闹剧中彻底收场。李鸿章花了五千两白银把这批舰队的维修设备打包买下,转头在苏州开了洋炮局,开启中国本土化洋枪洋炮的制造。

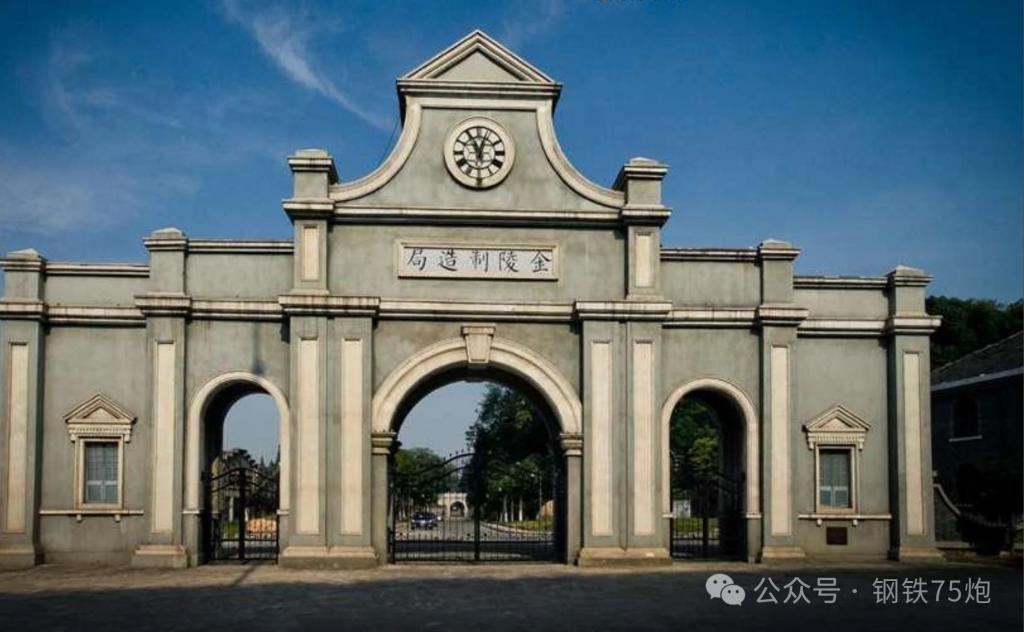

在随后的两年里,洋务派们又相继创办了 " 江南制造局 "、" 金陵制造局 "、" 福州船政局 " 和 " 天津机器局 " 四座大型兵工厂。

到大清灭亡前,全国共建立了 42 座大小兵工厂,其中有 7 座大型兵工厂员工超过千人。规模最大的要数李鸿章筹建的 " 江南制造局 " 与张之洞开办的 " 湖北枪炮厂 "。这两家工厂就是民国时期著名的 " 上海兵工厂 " 和 " 汉阳兵工厂 " 的前身。

19 世纪后半叶,火炮技术经历了从前装滑膛炮到前装线膛炮,再到后装线膛架退炮和管退炮的一系列革新。

洋务运动期间创建的兵工厂几乎完整地经历了这次技术迭代,从 1864 年李鸿章在苏州洋炮局制造第一门前膛滑膛炮,到 1905 年江南制造局成功仿制德国克虏伯的 75 毫米山炮。

遗憾的是,在这个过程中,清政府的兵工厂技术进步有限,极度依赖外国的机器、原料和工程师。

辛亥革命后,北洋军阀掌控了中央政权。袁世凯病逝后,北洋政府分崩离析,国家陷入军阀混战的动荡局面。

在这期间,北洋政府对晚清遗留的兵工厂进行了重新整顿。其中,湖北枪炮厂因地处九省通衢的优越地理位置,被改名为 " 汉阳兵工厂 ",并计划大力扩充,还打算将上海兵工厂搬迁合并过来。

搬迁过程中,北洋政府又担心汉阳兵工厂会被南方革命党占领,于是把一部分机器设备搬到了河南巩县,建立了巩县兵工厂。

除了从清政府继承的兵工厂,各地军阀也在积极创办自己的军工产业。其中,张作霖在东北创办的东三省兵工厂和阎锡山在山西创办的太原兵工厂规模最为庞大。

1928 年底,张学良在东北通电全国,宣告东北易帜,北洋政府就此画上句号,南京国民政府实现了形式上的全国统一。同年,国民政府在南京成立了兵工署,统管全国兵器生产。

九一八事变后,兵工署弄出了一份《兵工厂整理计划草案》。该草案打算用五年时间,把现有的兵工厂好好整理一下,再建些新厂。等整理完成之后,枪支和火炮产量得能达到一年装备五个步兵师的水平。

不过信奉王阳明的蒋介石也是个拖延症患者,并没有将 " 知行合一 " 贯彻到底。他这份计划中的实施方案大部分都停留在他与下属来往的电文中,直到抗战爆发前,也没有形成身管火炮的批量生产能力。

从 20 世纪初到 1937 年抗战爆发,国内先后能生产身管火炮的工厂主要有:上海兵工厂、汉阳兵工厂、东三省兵工厂以及太原兵工厂。

抗战爆发前,国内能生产身管火炮的兵工厂,只有四家,分别是:上海兵工厂、汉阳兵工厂、东三省兵工厂以及太原兵工厂。

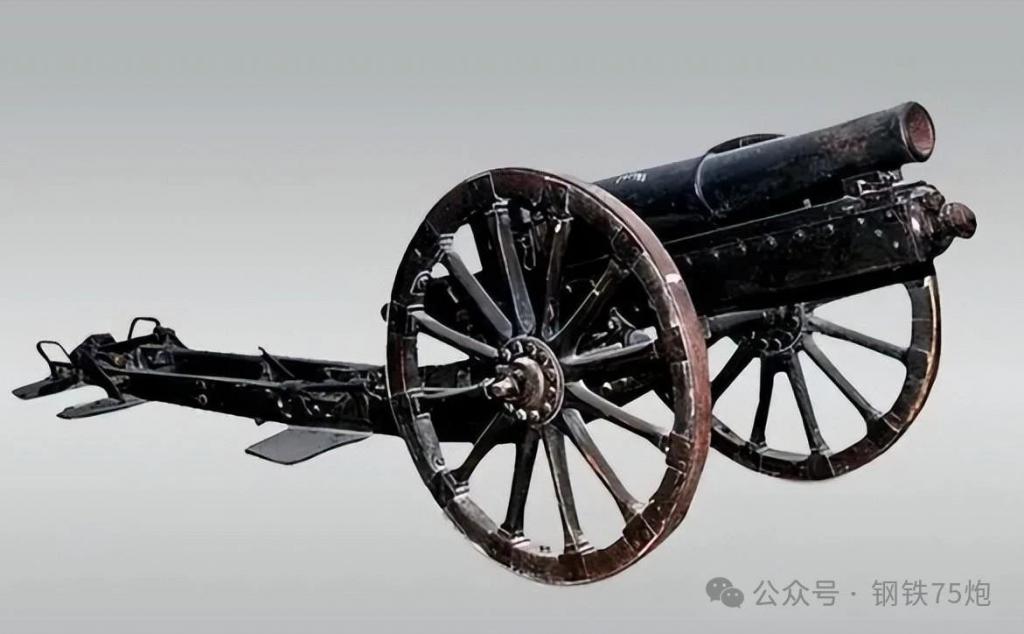

1904 年,张之洞提出,江南制造局应该以制造 150 毫米的舰炮和 75 毫米的陆军火炮为主。次年,他们便成功仿制出了克虏伯 75 毫米山炮。该山炮身管长 14 倍口径,重约 386 公斤,射程 4300 米,机动时,采用 4 马驮运,或 1 马拖曳。

1913 年,上海兵工厂又成功仿制出克虏伯 29 倍口径的 75 毫米野炮。该炮射程 8000 米,重量在一吨左右,在同级别野炮里,算是比较轻的。这种野炮也是日本三八式 75 毫米野炮的原型,是侵华日军师团的主力装备。

民国初年,上海兵工厂的生产管理相当混乱,经常开工不足,工人大量流失。到 1927 年,北伐军攻克上海时,身管火炮的产量十分有限。1932 年一二八淞沪抗战之后,上海兵工厂被迫拆迁搬往内陆地区,彻底失去了火炮生产能力。

汉阳兵工厂的前身是湖北枪炮厂,由湖广总督张之洞于 1890 年创办。湖北地理位置优越,水路交通便利,且临近煤铁产地,是建设 " 煤铁复合体 " 型工业的理想地点。

张之洞从德国购入机器设备,在 20 世纪初建成了全国最先进的兵器工厂。汉阳兵工厂曾于 1911 年成功试制克虏伯山炮,但未进行批量生产。

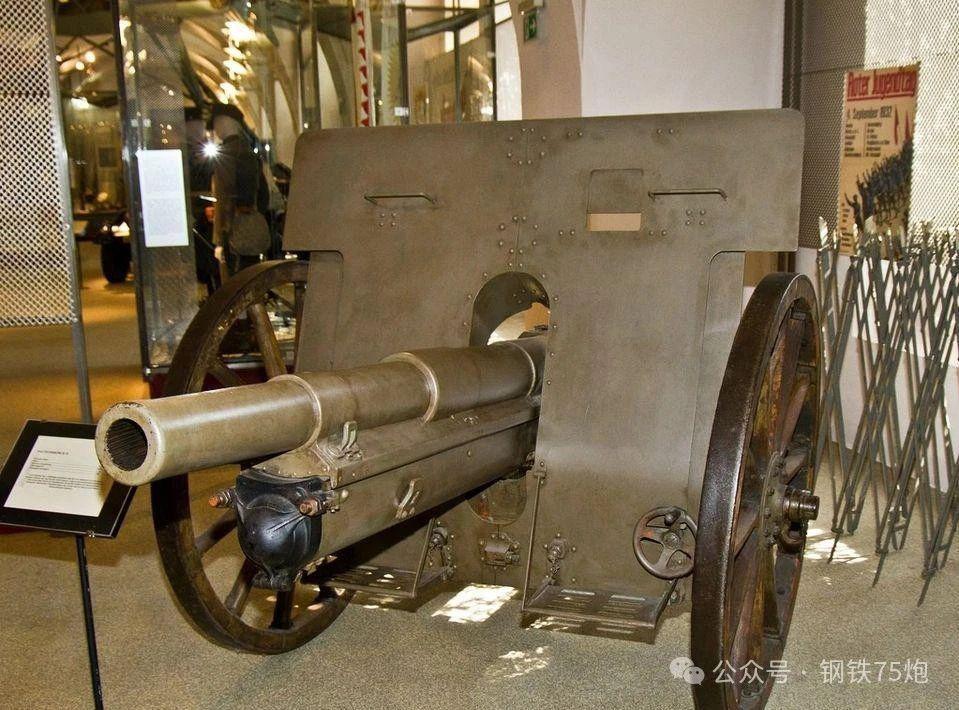

1913 年,汉阳兵工厂也成功仿制出了克虏伯 75 毫米野炮,称为 " 汉造克式野炮 "。" 汉造克式野炮 " 和 " 沪造克式山炮 " 成为民国初年国内兵工厂仿制克虏伯火炮中最著名的两款产品。

1922 年之前," 汉造克式野炮 " 是汉阳兵工厂的主力产品。放列全重 940 公斤,行列全重 1700 公斤左右,重量较大,超出了国内骡马的拖曳能力。

汉造克式野炮

1922 年之后,汉阳兵工厂的主力产品换成仿自日本四一式山炮的 " 汉造十年式山炮 "。

到 1928 年国民党兵工署接手汉阳兵工厂之前," 汉造克式野炮 " 总共生产了 73 门," 汉造十年式山炮 " 生产了 68 门,另外还有 6 门仿造的克虏伯 75 毫米山炮。

1929 年之后,汉阳兵工厂试制成功 37 毫米平射步兵炮,此炮仿的是日本大正 11 年式 37 毫米步兵炮,但炮架不同,配有防盾,所以重量更大。到抗战爆发前,总产量约为 200 门。

全面抗战爆发后,汉阳兵工厂被迫往内陆迁移,之后就没了火炮生产能力。

太原兵工厂的前身山西机器局创办于 1898 年。在它的发展过程中,不同时期还用过其他名字,咱们都统称它们为 " 太原兵工厂 "。

在创建之初,它只是一个 200 来人的小厂子,以修理枪械为主,兼造大刀长矛。1917 年,阎锡山担任山西省督军之后,太原兵工厂迎来了高速发展期。

1923 年,员工增加到 1800 人,并开始试制 75 毫米山炮。到了 1926 年,员工更是超过万人,每月能产 10 门山炮。

太原兵工厂的招牌产品是仿制日本四一式山炮,生产的 " 晋造十三式山炮 ",总产量大约 700 门

1927 年,太原兵工厂又成功仿制了一战前德国的克虏伯 105 毫米山地榴弹炮,取名 " 晋造 16 式 105 毫米重山炮 "。

这种 105 毫米山炮放列全重 853 公斤,最大射程 6000 米,因生产成本较高,总产量只有 30 门。

1929 年,太原兵工厂开始生产晋造 18 式 88 毫米野炮。它的原型是瑞士的苏罗通 88 毫米野炮,放列全重 1360 公斤,行列全重 2300 公斤,最大射程 10500 米。到抗战前,累计产量大约有 150 门。

此外太原兵工厂还试制过 150 毫米榴弹炮,但并未量产。

奉系军阀张作霖开办的东三省兵工厂,是九一八事变之前,中国规模最大的兵工厂。它能生产的火炮型号也最为丰富。

初期火炮产品也是以仿日式为主,主要产品有,仿造大正十一年式平射步兵炮的,奉造十四年式 37 毫米平射炮,总产量 370 门;

仿造四一式山炮的奉造 14 年式 75 毫米山炮,产量 72 门;仿造三八式野炮的奉造 13 年式 75 毫米野炮,产量 108 门;

以及仿制的日本三八式 105 毫米加农炮和三八式 150 毫米榴弹炮,产量较少。

这些日本火炮的性能,我们之前大多都说过,大家想了解的话,可以翻翻前面的视频。

除了日本火炮之外,还有两款欧洲产品,一款是仿造奥地利百禄公司的 M18 型野炮生产的奉造十四式 77 毫米野炮。放列全重 1350 公斤,最大射程 11000 米,总产量 300 门。

奉造野炮

最可惜的就是奉造 14 年式 100 毫米 21 倍径榴弹炮。它仿自捷克斯柯达公司的 VZ14/19 型 100 毫米榴弹炮,本来预计生产 300 门。原料都已备齐,结果只生产了 50 门,九一八事变就爆发了。已经生产出来的成品和原料,全都落到了日军手里。

说到这里,不算迫击炮,咱们基本上把抗战前民国能生产的身管火炮都讲完了。可能有朋友会纳闷,名义上的中央——南京国民政府——当时在干啥呢?

抗战前的南京中央政府,为啥火炮生产能力,还不如一些地方军阀呢?" 阎锡山 " 和 " 张作霖 " 的兵工厂,虽然严重依赖进口原材料,但却实打实的产了不少炮。

相比之下,蒋介石政府视乎毫无作为,既没有建成从原料到成品的完整军工体系。也没有依靠现有能力,在战争爆发前囤积一定数量的火炮成品。

南京政府除了买买买,制定的火炮生产计划大多都停留在纸面上,极少付诸实践。

直到全面抗战爆发后的 1939 年,南京政府还在和匈牙利军火公司打交道,折腾新设计的 100 毫米榴弹炮和 75 毫米野炮。

唯一能拿出来说说的,就是在 1932 年,搞出的 " 民二十式 82 毫米迫击炮 "。

该炮仿自法国经典的布朗德 81 毫米迫击炮,战斗全重 69 公斤,最大射程 2800 米。

二战时期的滑膛迫击炮精度十分有限,有效射程能有最大射程的一半就不错了,超过这个距离,精度就没办法保证了。

在欧洲战场,这个级别的迫击炮一般只作为 " 营级支援火力 " 使用,而在缺乏火炮的国军手中,它却得担起 " 师级支援火力 " 的重担。

" 民二十式 82 毫米迫击炮 " 成了整个抗战期间,国军后方军工厂唯一能批量稳定供应的火炮,总产量超过 1 万门。

" 九一八事变 " 和 " 一二八 " 淞沪抗战之后,明眼人都看得出来,中日之间的全面战争已经不可避免。

这时候,国民政府的当务之急应该是不管是啥炮,赶紧批量生产,抓紧装备部队。火炮性能就算差点,也总比没炮用强得多。

很多时候,武器的纸面性能优势到战场上实际使用时未必能发挥得出来。就像俄乌战场上的德国豹 2 坦克相比于苏联的老旧坦克,实战表现压根没拉开差距。

以 " 中正式步枪 " 为例,这款以德制 1924 型毛瑟步枪为蓝本的武器,从仿制到量产折腾了好几年。可真到了抗日战场上,未必就比改进后能发射尖头弹的 " 汉阳造 " 步枪强多少。

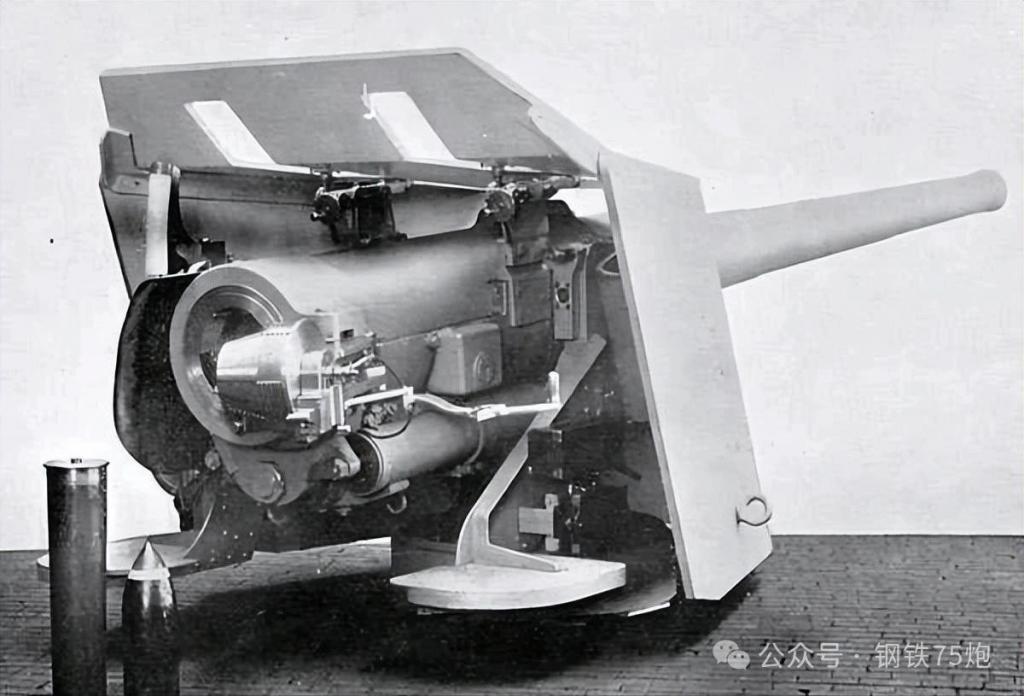

再说为了组建德械师,购买的 IG18 型 75 毫米步兵炮,重 400 公斤,最大射程 3500 米。论步兵炮最关键的平射能力,和 " 沪造克式山炮 " 相比,也就是半斤八两的水平。

IG18 型 75 毫米步兵炮

沪造克式山炮最大射程只有 4300 米,当山炮用可能不够看,但是干点步兵炮的活,还是绰绰有余。

老蒋在 1940 年搞的苏械 " 攻击军 ",火炮配置才叫寒酸。步兵师清一色的迫击炮,军直属的身管火炮也才十几门。要是能批量生产克虏伯山炮,给各师配上几门,部队攻坚能力将显著提升。

" 攻击军 " 的军属火炮,都是些苏联援助的老旧型号。这些一战水平的武器,以抗战前国内兵工厂的技术实力,未必就不能自产。

国民政府盲目追求所谓的先进武器,最终陷入无炮可用的困境,完全是自己把自己给耽误了。哪怕是有门架退炮,在敌后艰难抗日的游击队,也能把日军用砖石修建的炮楼封锁线,砸个稀巴烂。