香港科技大学重磅研究: AI推理能力竟然需要学会"换位思考"

这项由香港科技大学王雨萌、范志远、刘佳宇和冯怡然教授团队共同完成的研究于2025年7月发表,论文代码和数据已在GitHub平台开源(https://github.com/toward-agi/diverse-o1.git),感兴趣的读者可以通过该链接获取完整的研究资料。

在探讨人工智能如何更好地理解和回答主观性问题时,研究团队发现了一个令人意外的现象:那些在数学和编程方面表现出色的大型推理模型,在面对需要多角度思考的主观问题时却显得力不从心。这就像一个数学天才在解决复杂方程时游刃有余,但当被问及"这幅画美不美"或"这个决定对不对"时,却往往给出单一而固化的答案。

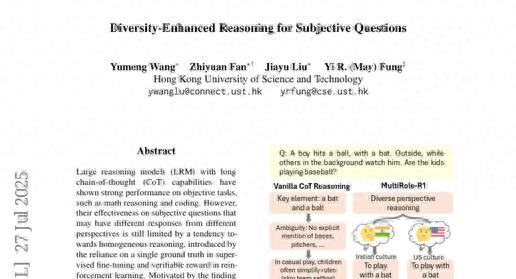

研究团队通过一个生动的例子揭示了这个问题:当AI被问及"一个男孩用球棒击球,其他人在旁观看,这些孩子是在玩棒球吗?"时,传统的推理模型往往会直接得出"是棒球"的结论。然而,如果从不同文化背景的角度思考,印度文化背景下的观察者可能会认为这是板球,而在没有明确规则设定的情况下,这也可能只是简单的击球游戏。问题的关键在于,现有的AI训练方式追求单一"正确"答案,这种训练模式在处理客观问题时效果显著,但在面对主观性强、需要多元视角的问题时就暴露出明显不足。

为了解决这个问题,研究团队开发了一套名为"MultiRole-R1"的全新框架。这个框架的核心思想类似于让AI学会"换位思考"——就像一个优秀的心理咨询师需要从来访者、家属、社会等多个角度理解问题一样,MultiRole-R1让AI模型能够从多个不同的角色视角来分析和回答问题。

整个研究过程可以比作训练一位全能的顾问。传统的AI训练就像只培养了一个专业技术人员,虽然在特定领域表现优异,但缺乏灵活性和多元化思维。而MultiRole-R1的训练过程则更像是培养一个能够同时扮演多种角色的演员:他既能从医生的角度分析健康问题,又能从患者家属的角度理解情感需求,还能从政策制定者的角度考虑社会影响。

研究团队在六个不同的基准测试中验证了这一方法的有效性,结果显示MultiRole-R1不仅在主观推理任务上表现出色,令人惊讶的是,它在客观推理任务上的表现也得到了显著提升。这个发现颠覆了传统认知——原来学会多角度思考不仅不会影响客观判断能力,反而能够增强整体推理水平。

**一、问题的发现:当AI遇到主观世界**

近年来,像OpenAI的o1和DeepSeek的R1这样的大型推理模型在数学运算和代码编写方面取得了令人瞩目的成就,它们的表现甚至达到了人类专家的水平。这些模型擅长运用长链式推理,能够将复杂问题分解为多个步骤,逐步求解并验证结果。然而,当这些"数学天才"面对主观性问题时,却出现了明显的局限性。

主观性问题与客观问题最大的区别在于,它们往往没有标准答案,而是会因为观察者的文化背景、价值观念、个人经历等因素产生不同的合理解释。就像同一道菜,川菜师傅会说需要更多辣椒,粤菜师傅会说需要保持清淡,这两种观点都有其合理性,不存在绝对的对错。

研究团队通过深入分析发现,问题的根源在于现有模型的训练方式。在监督学习阶段,模型被教导每个问题都有一个"标准答案",在强化学习阶段,模型又被训练去追求可验证的奖励信号。这种训练模式就像让学生只能按照标准答案思考,久而久之就失去了多元化思维的能力。

为了验证这个假设,研究团队设计了一系列初步实验。他们发现,当增加推理链的长度时,模型在主观推理任务上的表现确实会提升,但这种提升在达到某个临界点后就会开始下降。更有趣的是,当他们让模型从多个角色视角思考同一个问题时,答案的多样性显著增加,而且准确性也得到了提升。

这个发现让研究团队意识到,问题不在于模型缺乏推理能力,而在于它缺乏多角度思考的能力。就像一个只会用锤子的人,看什么问题都像钉子一样,模型也陷入了单一思维模式的困境。

**二、解决方案的构建:教AI学会换位思考**

基于对问题本质的深入理解,研究团队设计了MultiRole-R1框架,这个框架的核心理念是让AI模型学会从多个不同的角色视角来分析问题。整个方案包含三个相互关联的阶段,每个阶段都像是训练过程中的一个重要环节。

第一个阶段是"并行多角色推理",这个过程就像是让AI参加一场头脑风暴会议。研究团队首先让模型识别出与问题相关的多个角色,这些角色可能是不同专业背景的专家、不同文化背景的观察者,或者不同利益相关的群体。接着,模型需要分别从每个角色的角度独立思考问题,就像让不同的专家各自给出自己的专业意见一样。

在角色选择过程中,研究团队特别注重角色间的对比性。他们设计了一个巧妙的选择机制,优先选择那些可能产生不同观点的角色组合。这就像是故意邀请持不同政见的专家参加同一场讨论会,目的是为了获得更全面、更多元的观点。

为了确保每个角色观点的一致性,研究团队还引入了"自一致性过滤"机制。这个机制的工作原理类似于让每个专家多次表达自己的观点,然后选择最一致、最稳定的那个版本。这样做既保证了观点的可靠性,又维持了不同角色间观点的多样性。

第二个阶段是"多角色微调",这个过程可以比作让AI学习如何在一段对话中自然地切换不同的思维角度。研究团队收集了968个不同的角色观点,涵盖了从道德哲学家到不同国籍民众的广泛视角。然后,他们将这些角色的推理过程巧妙地融合到一个连贯的思维链中。

在这个阶段,研究团队还面临一个有趣的选择:对于某些问题,不同角色应该给出不同的答案(发散式融合),而对于另一些问题,不同角色经过讨论后应该达成共识(收敛式融合)。这就像是在辩论赛中,有些话题注定会有分歧,而有些话题经过充分讨论后可能会形成一致意见。

第三个阶段是"多角色强化学习",这是整个框架中最具创新性的部分。研究团队采用了群体相对政策优化(GRPO)方法,并引入了一个独特的奖励塑形机制。传统的强化学习只关注答案的正确性,就像只看考试成绩一样。而MultiRole-R1的强化学习还会奖励思维的多样性,就像不仅看成绩,还看学生的思维过程是否具有创造性和多元性。

这个多样性奖励机制特别巧妙。研究团队设计了一个综合的多样性评分系统,包括词汇多样性、句式多样性、观点多样性等多个维度。最终的奖励函数将准确性奖励和多样性奖励以9:1的比例结合起来,既保证了答案的质量,又鼓励了思维的多元化。

**三、实验验证:从理论到实践的检验**

为了验证MultiRole-R1框架的有效性,研究团队设计了一系列综合性实验。他们选择了六个不同类型的数据集进行测试,其中三个是主观性任务(包括模糊问题回答、基于意见的问答和道德伦理问题),三个是客观性任务(包括文化自然语言推理、常识推理和数学推理)。

实验设计的巧妙之处在于,研究团队只用主观性问题训练模型,然后测试它在所有六个任务上的表现。这就像只教会学生批判性思维,然后看他们是否也能在标准化考试中取得好成绩。结果令人惊喜:MultiRole-R1不仅在主观推理任务上表现出色,在客观推理任务上的表现也显著超越了基线模型。

具体来说,在主观推理任务上,MultiRole-R1相比基线模型平均提升了7.6%的准确率和3.8%的多样性分数。更令人惊讶的是,在完全没有针对性训练的客观推理任务上,模型的表现也得到了显著提升。这个结果表明,学会多角度思考不仅不会影响客观判断能力,反而能够增强整体推理水平。

研究团队还进行了一个有趣的相关性分析。他们发现,推理的多样性与准确性之间存在显著的正相关关系,相关系数达到0.9。这个发现颠覆了传统观念——许多人认为思考得太多、考虑得太复杂会影响判断的准确性,但实际情况恰恰相反。

为了更深入地理解这种相关性,研究团队分析了模型生成的推理过程。他们发现,那些包含多种观点的推理链往往能够发现问题的细微之处,识别出单一视角可能遗漏的重要信息。这就像是多个专家会诊,虽然过程复杂一些,但最终的诊断往往更加准确和全面。

研究团队还对不同模型规模进行了测试,包括7B、8B、14B等不同参数量的模型。结果显示,MultiRole-R1框架在所有规模的模型上都能带来一致的性能提升,这说明这种方法具有良好的普适性。

**四、深度分析:为什么多样性能提升准确性**

研究结果中最令人意外的发现是多样性与准确性的正相关关系。为了理解这一现象背后的机制,研究团队进行了深入的分析。

从认知科学的角度来看,这个现象并不难理解。人类在解决复杂问题时,往往也会从多个角度思考。一个优秀的医生在诊断疾病时,不仅会从症状入手,还会考虑患者的生活习惯、家族病史、心理状态等多个因素。这种多角度思考能够帮助医生发现单一视角可能遗漏的重要信息,从而做出更准确的诊断。

研究团队发现,当模型从多个角色视角思考问题时,它实际上是在进行一种隐式的"错误检查"和"假设验证"。不同的角色视角往往会关注问题的不同方面,当这些视角汇集在一起时,就形成了一个更加全面和准确的理解。

有趣的是,研究团队还发现多样性奖励机制带来了一个意外的副作用:它显著减少了模型的冗余表达和重复推理。传统的长链推理模型往往会产生冗长而重复的内容,就像一个话痨总是重复说同样的话。而MultiRole-R1由于需要从不同角度思考,反而促使模型更加简洁和高效地表达不同的观点。

研究团队还分析了模型生成的角色类型。在训练数据中,他们发现了968个不同的角色,这些角色涵盖了道德哲学家、不同国籍的民众、各种职业的专业人士等。这种丰富的角色多样性为模型提供了广阔的思维空间,使其能够从几乎任何可能的角度思考问题。

**五、方法论的创新:技术细节解析**

MultiRole-R1框架在技术实现上有几个重要创新。首先是角色选择机制的设计。研究团队不是随机选择角色,而是设计了一个基于对比性的选择算法。这个算法会优先选择那些可能产生不同观点的角色组合,就像是故意邀请持不同观点的专家参加讨论一样。

选择算法的核心是一个概率计算公式,它会考虑两个因素:角色与问题的相关性,以及角色之间的差异性。相关性确保选择的角色能够对问题提供有意义的见解,而差异性则确保不同角色能够带来多元化的观点。这种平衡就像是在组建一个多元化的工作团队,既要确保每个成员都有相关经验,又要确保团队具有不同的专业背景和思维方式。

在数据构建方面,研究团队采用了一种无监督的方法。他们没有依赖人工标注的"正确答案",而是通过自一致性过滤来筛选高质量的推理链。这种方法的优势在于它能够处理那些本身就没有标准答案的主观性问题。

自一致性过滤的工作原理是让模型从同一个角色视角多次生成推理过程,然后选择最一致的版本。这就像是让一个专家多次表达自己的观点,然后选择他最稳定、最一致的那个版本。这种方法既保证了单个角色观点的可靠性,又维护了不同角色间观点的多样性。

在强化学习阶段,研究团队使用了群体相对政策优化(GRPO)方法,这种方法特别适合处理主观性问题。与传统的强化学习方法不同,GRPO不需要预先定义的"正确答案",而是通过比较同一组内不同输出的质量来进行学习。

多样性奖励函数的设计也颇具匠心。研究团队将多样性分解为八个不同的维度,包括词汇多样性、熵多样性、句子长度多样性等。每个维度都有其特定的计算方法和权重,最终合成一个综合的多样性分数。这种多维度的评估方式确保了多样性奖励能够真正反映推理过程的丰富性。

**六、实际应用与未来展望**

MultiRole-R1框架的应用潜力远不止于学术研究。在实际应用中,这种多角度推理能力可以为许多领域带来革命性的改变。

在法律咨询领域,AI助手可以从原告、被告、法官、陪审团等多个角度分析案件,提供更加全面和平衡的法律建议。在医疗诊断中,AI可以同时考虑患者、医生、家属等不同角色的关切,提供更加人性化和全面的诊疗建议。在商业决策中,AI可以从股东、员工、消费者、监管者等多个利益相关方的角度评估决策的影响。

研究团队也诚实地指出了当前方法的局限性。由于计算资源的限制,他们只在相对较小的模型上进行了测试。在更大规模的模型上,这种方法是否仍然有效还需要进一步验证。此外,模型生成的角色观点是否真正代表了现实社会中相应群体的观点,也是一个值得深入研究的问题。

另一个重要的考虑是伦理问题。让AI模型扮演不同的社会角色可能会涉及到文化敏感性和价值观偏见等问题。研究团队强调,这种技术的应用需要谨慎考虑其社会影响,确保不会强化刻板印象或产生不当偏见。

展望未来,研究团队计划将这种多角度推理能力扩展到多模态领域,让AI不仅能够从文本角度进行多角度思考,还能够结合图像、音频等多种信息源。他们还计划研究如何让AI更好地模拟真实社会群体的观点,而不仅仅是基于训练数据的统计规律。

从更广阔的视角来看,MultiRole-R1框架代表了AI发展的一个重要方向:从追求单一最优解转向拥抱多元化思维。这种转变不仅能够提升AI的技术能力,更重要的是,它让AI更加接近人类的思维方式,更能够理解和处理现实世界的复杂性。

说到底,这项研究最大的价值可能不在于技术本身,而在于它所揭示的一个深刻道理:在这个日益复杂和多元化的世界中,单一的视角往往是不够的,真正的智慧来自于能够从多个角度理解和思考问题。无论是人类还是AI,学会换位思考都是通向更高智慧的必经之路。当我们的AI助手也能够像优秀的人类顾问一样,从多个角度为我们分析问题、提供建议时,我们就真正迎来了更加智能、更加人性化的AI时代。

这项研究由香港科技大学的研究团队完成,论文的完整内容和相关代码已经在GitHub平台开源,感兴趣的读者可以通过https://github.com/toward-agi/diverse-o1.git获取详细资料,深入了解这一创新性研究的技术细节。

Q&A

Q1:MultiRole-R1是什么?它能解决什么问题? A:MultiRole-R1是香港科技大学开发的AI推理框架,专门解决大型AI模型在处理主观性问题时思维过于单一的问题。它让AI学会从多个不同角色的视角思考同一个问题,就像让AI参加多人头脑风暴会议一样,从而获得更全面、更准确的答案。

Q2:为什么多角度思考能提升AI的准确性? A:研究发现,当AI从多个角色视角思考问题时,不同视角会关注问题的不同方面,形成一种隐式的"错误检查"和"假设验证"机制。这就像多个专家会诊,能发现单一视角可能遗漏的重要信息,最终得出更准确的结论。实验显示多样性与准确性的相关系数高达0.9。

Q3:这项技术会如何影响我们的日常生活? A:MultiRole-R1可以让AI助手在法律咨询、医疗诊断、商业决策等领域提供更全面的建议。比如AI律师可以同时从原告、被告、法官角度分析案件,AI医生可以考虑患者、医生、家属的不同关切。这将让AI服务变得更加人性化和全面。