区域冷链龙头冲刺港股:高出租率背后,红星冷链的护城河够深吗?

文 | 港股研究室

中国物流与采购联合会发布的数据显示,2024 年我国冷链物流市场规模持续扩大,全年冷链物流需求总量为 3.65 亿吨,同比增长 4.3%。其中,新能源冷藏车销量 21368 辆,同比增长 350.8%,渗透率达到 33.9%。

再加上政策端 " 十四五 " 冷链物流发展规划的落地、消费端生鲜电商与预制菜的爆发,让冷链赛道成为资本关注焦点。

而京东物流、万纬冷链等头部企业加速上市进程,区域性企业如红星冷链的 IPO 动向,则揭示了行业 " 分层竞争 " 的格局。

这家扎根冷链市场 18 年的企业,凭借仓储与交易平台的双轮驱动,在中部地区冷链市场占据前列。此时启动 IPO,既是区域龙头资本化的关键一步,亦折射出冷链行业 " 区域深耕 " 与 " 全国扩张 " 的博弈。

94% 出租率的背后,红星冷链如何炼成区域 " 枢纽 "?

天眼查显示,红星冷链成立于 2006 年,总部位于湖南省长沙市,是一家领先的冷冻食品交易和冷冻仓储服务综合服务平台。

目前,红星冷链已开发出一种综合业务模式,即将专业的冷冻食品交易平台与先进的冷冻仓储设施相结合,使公司能够在冷冻食品供应链内提供综合的解决方案,通过高效的交易及物流服务,将生产商、批发商及零售商连接在一起。

灼识咨询报告显示,2024 年按冷冻食品交易服务的交易总值计,红星冷链在中国中部地区所有冷冻食品交易服务提供商中排名第二,在湖南省排名第一。于 2024 年按收入计,红星冷链是中国中部地区和湖南省最大的冷冻仓储服务提供商。

图源来自招股书

具体来看,红星冷链的核心竞争力在于 " 交易 + 仓储 " 的协同效应。其自营交易平台占地 3.6 万平方米,以门店租赁模式为主,其于往绩记录期间的租用率超过 94.0%,是湖南省冷冻食品行业的核心批发枢纽。

而且,红星冷链位于长沙的两个基地的自营冷冻仓储设施的设计总库容超过一百万立方米,或超过 23 万吨的可用库容,于往绩记录期间的利用率超过 88%。截至 2024 年 12 月 31 日,已为超过 700 位客户提供服务。

这一系列数据背后,是湖南作为 " 鱼米之乡 " 与消费型省份的冷链需求支撑。

据灼识咨询报告,2024 年湖南省的冷链仓储服务市场规模达到了 735 亿元,预计到 2029 年将进一步增长至 1008 亿元,年复合增长率为 6.5% 。

而湖南地区冷链物流需求的增长主要受以下三个因素影响。一是消费升级,随着人们生活水平的提高,对新鲜、安全、高品质的食品需求日益增长。

二是跨区域食品流通,湖南省地域辽阔,气候多样,特色食品丰富,均需要通过冷链交易服务实现在全省、全国范围内的流通。

三是政策支持,政府对冷链物流的重视和支持,推动了冷链物流设施的建设和升级。

整体来看,红星冷链凭借 " 交易平台 + 仓储网络 " 的双轮驱动模式,在湖南省冷链市场构建了难以复制的竞争壁垒—— 3.6 万平方米交易平台 94% 的租用率与 23 万吨冷库 88% 的利用率,印证了其作为区域核心枢纽的不可替代性。

而湖南冷链市场需求的持续扩容,叠加消费升级、跨区域流通及政策红利的三重驱动,为其提供了坚实的增长土壤。然而,区域性深耕虽能筑基,却难掩 " 天花板效应 "。这将迫使其直面 " 如何突破区域边界、重构盈利模型 " 的生存命题。

中部第二的隐忧:红星冷链与全国巨头的 " 错位竞争 "

当企业市占率已接近区域天花板(湖南第一、中部第二),如何突破地理边界与业务惯性,应对全国性巨头的降维竞争?

行业竞局的下一战,将考验红星冷链从 " 区域称王 " 到 " 全国突围 " 的战略重构能力。

目前,我国冷链物流市场呈现 " 大市场、低集中度 " 的特征。中物联冷链委数据显示,2017 年至 2022 年我国冷链前百强的市占率持续提升。

按营收来看,我国冷链企业前百强市占率由 2017 年的 10.20% 提升至 2022 年的 22.80%,五年间提升了 12.6 个百分点,行业集中程度有所提升。

而红星冷链在中部地区位列第二,但在全国排名中并不突出,折射出典型的区域深耕策略。

具体来看,当前全国冷链市场竞争格局的关键差异在于以下三个方面。

一是资源卡位。现阶段,红星虽然依托于长沙这一中部物流枢纽的区位优势,但相比顺丰冷运、京东物流等通过全国性网络的高覆盖,可以渗透更多高附加值市场(如医药冷链)。

而且,冷链的增长与新零售高度捆绑,盒马、美团等都在大规模自建冷链,这将给传统冷链企业带来不小的压力。

二是客户结构差异。红星的 700 余家客户中,中小批发商占比较大,而头部冷链企业则更聚焦于头部品牌(如蒙牛、安井)。

而且,红星冷链较为依赖单一客户。招股书显示,五大供应商每年的采购额分别为 3800 万元、3390 万元及 3720 万元,分别占同年总采购额的 78.1%、89.2% 及 86.4%。

同年,最大供应商每年的采购额分别为 2010 万元、2060 万元及 2070 万元,分别占同年总采购额的 41.2%、54.1% 及 48.1%。

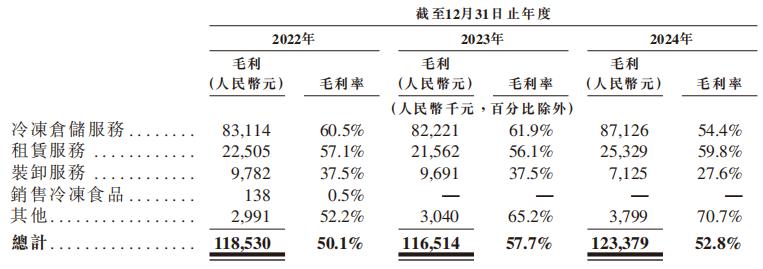

三是盈利模式。招股书显示,红星仓储业务毛利率为 54.4%,高于行业平均值,主因源于高利用率摊薄了固定成本,但装卸服务毛利率仅 27.6%,拉低整体盈利水平。

整体来看,红星冷链在中部市场构建了 " 交易 + 仓储 " 的高效闭环,其 54.4% 的仓储毛利率更验证了区域深耕的规模效应。然而,客户结构失衡与业务模式单一,暴露出其抗风险能力不足的短板。

面对顺丰、京东等巨头以全国网络渗透高附加值市场,以及盒马、美团等新零售势力自建冷链的 " 降维打击 ",红星冷链的区域优势可能逐渐被稀释。更关键的是,资本市场对 " 高出租率 " 的估值逻辑正面临拷问——这一指标能否转化为可持续的盈利质量?

资本审视:高出租率≠高估值,盈利质量有待验证

红星冷链在湖南市场构建的 " 交易平台 + 仓储网络 " 双壁垒,虽使其坐稳区域头把交椅,但面对全国性巨头的降维打击,其区域深耕模式仍面临多重打击。

此刻的资本审视焦点已从 " 区域龙头溢价 " 转向 " 盈利质量验证 " ——红星能否在资本寒冬中证明其高出租率可持续、且能转化为可持续的股东回报?

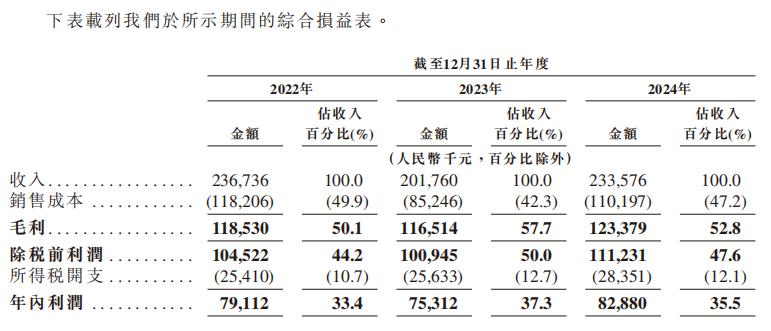

目前来看,招股书显示,报告期内 2022 年至 2024 年,红星冷链产生收入分别为 2.37 亿元、2.02 亿元及 2.34 亿元。

同期,净利润分别为人民币 7910 万元、人民币 7530 万元及人民币 8290 万元,对应的净利率分别为 33.4%、37.3% 及 35.5%。

近三年来,营收和净利基本持平的背后,其核心症结在于以下两个方面。

其一为固定资产重压。冷链物流行业普遍存在固定资产占比较高的现象,红星冷链也未除外,而冷链物流企业的折旧费用更是侵蚀利润的关键因素。

其二是价格战隐忧。2024 年我国冷库的求租量为 1759.53 万立方米,同比大幅增长 16.51%;而冷库的出租量却达到了 3653.71 万立方米,同比激增 33.44%,这进一步加剧了供需之间的剪刀差。

出租量是求租量的 2.08 倍,意味着全国有超过一半的冷库可能难以租出,空置率将持续处于高位。在冷库空置率攀升和需求疲软的影响下,租金不断下降的同时加剧了生存压力。

对比港股上市冷链企业,海容冷链市盈率仅 11.91 倍(截至 4 月 28 日静态市盈率),反映市场对重资产模式估值谨慎。红星冷链需证明其高出租率可持续性,并展示轻重资产结合(如输出管理服务)的盈利弹性。

结语

红星冷链的 IPO 之路,既是中国冷链行业从 " 野蛮生长 " 向 " 集约化整合 " 过渡的缩影,也是区域龙头突破发展瓶颈的试金石。

其凭借 " 交易平台 + 仓储网络 " 的闭环生态验证了区域深耕的可行性,但客户集中度高企、业务模式单一及全国性扩张乏力,成为资本市场的核心疑虑。

当前,冷链行业正经历结构性分化。头部企业通过全国网络抢占高附加值赛道,区域性玩家则面临冷库空置率攀升、价格战加剧的生存挤压。

红星冷链若想突破 " 中部第二 " 的天花板,需在资本加持下重构轻重资产配比,探索跨区域复制能力,并提升对高价值客户的黏性——这不仅关乎其估值逻辑的兑现,更将为中国冷链行业的 " 分层竞争 " 提供关键样本。