“双终身”背后的产业觉醒 一汽-大众用造车初心回应时代之问

经观汽车

2025 年上海车展,一汽 - 大众凭借一场关于 " 品质 " 的宣言,再次站在行业聚光灯下。在 " 南北大众同框秀 " 的对话中,一汽 - 大众(商务)副总经理,一汽大众销售有限责任公司党委书记、总经理吴迎凯与上汽大众执行副总经理傅强同台互动,双方为德系品质证言,同步推高覆盖全系燃油 SUV 的 " 双终身质保 " 政策——整车终身质保与原装备件终身质保。

这一政策不仅打破了行业常规质保期限的限制,更将 " 终身服务 " 从营销概念升华为对用户的郑重承诺,标志着中国汽车产业竞争逻辑的根本性转变。

" 车主常说我们是德系品质的强迫症,这句话没错。" 傅强在对话中坦言。而吴迎凯则进一步强调:" 只有产品有底气,才敢推出这样的政策。" 两位领导人的发言,揭示了一汽 - 大众的核心竞争力—— 34 年深耕中国市场积淀的硬核实力。从冲压工艺的微米级精度到整车 193 万公里的魔鬼测试,从 890 家授权经销商的 " 毛细血管 " 服务网络到连续 18 次斩获 " 金扳手奖 " 的服务口碑,一汽 - 大众用行动证明:品质不是品牌溢价的筹码,而是用户应得的基本保障。

此次政策的推出,既是一汽 - 大众对德系工艺自信的宣言,也是对中国消费者的诚意回应。当行业陷入 " 价格战 " 与 " 智驾战 " 的焦灼时,一汽 - 大众选择以 " 卷品质、卷服务 " 破局,用 " 双终身质保 " 重新定义竞争逻辑。这不仅是对自身实力的考验,更是一场关乎行业未来的价值革命。

毫米之隙的严苛与百万公里验证

" 德系品质没对手 ",吴迎凯的断言背后,是一汽 - 大众数十年如一日的品质坚守。从生产线到试验场,从工艺标准到用户服务,一汽 - 大众的 " 双终身质保 " 政策绝非空中楼阁,而是建立在四大核心工艺与超行业标准的严苛验证之上。

一汽 - 大众的德系品质始于生产线的每一道工序。在长春、佛山、青岛、天津四大生产基地,四大核心工艺冲压、焊装、涂装和总装,以近乎苛刻的标准运转。

其中,冲压工艺采用六序成型技术,8100 吨大吨位压机以 18 次 / 分钟的高效节奏运作,每 3.3 秒产出一个精度达微米级(人类发丝直径的十分之一)的冲压件。全系车型采用 0.7mm 电镀锌钢板,比竞品厚 0.1mm,显著提升零件的抗腐蚀性与结构稳定性;焊装工艺依托德国 MQB A2 平台,1268 台机器人实现 85% 自动化率,激光焊接强度较普通点焊高 30%,关键部位使用 1000MPa 以上热成型钢,车身刚性远超行业水平。

涂装工艺斥资 20 亿元打造,104 台机器人实现 100% 自动化喷涂,空腔灌蜡技术覆盖率达行业标准 130%,历经 12 年动态防腐测试,实现 " 三年不锈蚀、十二年不锈穿 ";总装工艺底盘自动化拧紧数据保存 15 年,车身匹配精度控制在 ± 0.5mm,45 倍暴雨级淋雨测试与 9 类极限路况考验,确保全场景耐用性。

吴迎凯在媒体沟通会上直言:" 安全是底线,品质才是豪华。我们不做遥不可及的炫技者,只做触手可及的实力派。"

领先行业水平的四大造车核心工艺,为一汽 - 大众赋予了在测试与验证环节为用户提前 " 踩坑 " 的硬核底气。

每一款一汽 - 大众车型上市前,需经历远超国标的 " 魔鬼测试 "。零部件测试内容包括车门开关超 10 万次(竞品标准为 7 万次),底盘部件承受 15 年或 30 万公里高强度冲击等等。

整车更是要经过数道极为严苛的考验。例如,193 万公里路试里程(相当于绕赤道 48 圈),45 周不间断耐久试验,模拟用户极限驾驶 30 万公里工况。在漠河 -40 ℃极寒中、在吐鲁番 60 ℃高温中、在格尔木 4700 米高原上等 " 三高一多 " 场景中,一汽 - 大众车型需要接受大量极端环境挑战,以验证车辆性能稳定性。

另外,一汽 - 大众为每一款新车型都设置了极高的安全底线:每款车型上市前完成 1400 余次碰撞试验,气囊点爆精准度达行业顶尖水平。" 试验高于设计,用户高于试验。" 一汽 - 大众用超行业标准的严苛测试,将潜在风险消灭在交付之前。

一汽 - 大众的品质体系并非冰冷的机械堆砌,而是自动化与匠心的融合。全国 18000 余名服务团队中,近 40% 从业超 10 年,技术经理 10 年以上经验占比高达 60%。吴迎凯提到:" 老师傅的经验与智能科技的协同,让品质管控更高效。" 这种 " 传承与突破 " 的双重基因,成为一汽 - 大众区别于新势力车企的核心竞争力。

本土化创新与品质承诺的双向奔赴

" 质保不是终点,服务才是起点。" 一汽 - 大众的 " 变 ",是持续以用户为中心的本土化突破;而 " 不变 ",则是德系品质的根基与对用户的长期承诺。

近几年来,一汽 - 大众最大的变化是从 " 全球协同 " 到 " 本土主导 " 的战略升维。面对中国市场的快速迭代,一汽 - 大众深度参与本土化研发,在技术、功能、商品矩阵不断优化升级。

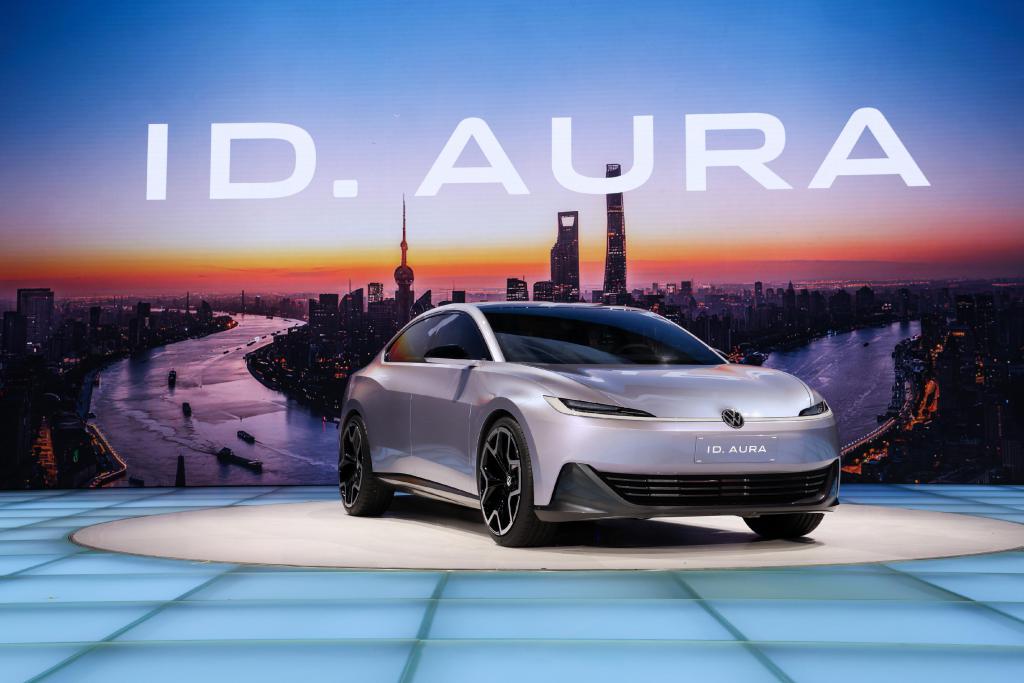

技术本土化方面,一汽 - 大众推出专为中国市场打造的 CMP 平台纯电概念车 ID. AURA,搭载全新 CEA 电子电气架构,研发周期缩短 30%,成本优化 40%;功能创新方面,一汽 - 大众全自研的 " 舒感智域座舱 ",集成行业首创智能音乐玻璃(能耗降低 72%)、毫秒级互联通信(覆盖 2000 个 LED 单元),满足中国用户对智能科技的极致需求。商品矩阵升级方面,一汽 - 大众计划自 2026 年起新增 10 款车型,包括 5 款纯电、2 款插混、2 款增程、1 款燃油,践行 " 油电混共进、油电混全智 " 战略。

身处瞬息万变的中国汽车市场,一汽 - 大众有所创新、更有所坚持。其最大的 " 不变 " 在于 34 年品质坚守与用户至上。

自 1991 年进入中国,一汽 - 大众累计服务超 2000 万用户,连续 18 次斩获 " 金扳手奖 "。其服务网络如 " 毛细血管 " 般覆盖全国,890 家授权经销商从拉萨高原到一线城市无缝触达。

无论是 " 双终身质保 " 还是 " 匠 · 心服务 ",其内核皆是 " 长期主义 ":服务标准全球同步:德国原厂认证上千种专用工具,维修流程透明规范;客户权益升级:" 心喜之旅 2.0" 推出 15 项核心权益,涵盖保养、救援、置换全生命周期;终身质保无套路:保养周期 1 年 /1 万公里(竞品多为半年 /5000 公里),用户拥车 15 年可节省 1 万 -5 万元维修成本。

与一众新势力车企相比,一汽 - 大众的竞争力更源于无法速成的积淀,包括工艺传承和体系赋能两部分内容。焊装车间的德国 MQB A2 平台、涂装的空腔灌蜡技术、总装的自动化拧紧标准,皆是数十年德系工艺的结晶;34 年积累的供应链管理、质量控制与用户洞察能力,成为应对行业变革的 " 护城河 "。

吴迎凯坦言:" 品质体系需要一代代人的突破,如今的智能化只是质效优化的工具,而非替代根基的捷径。"

从 " 省钱省心 " 到价值重塑

南北大众的 " 双终身质保 " 绝非营销噱头,而是实打实的用户权益升级与行业价值重构。

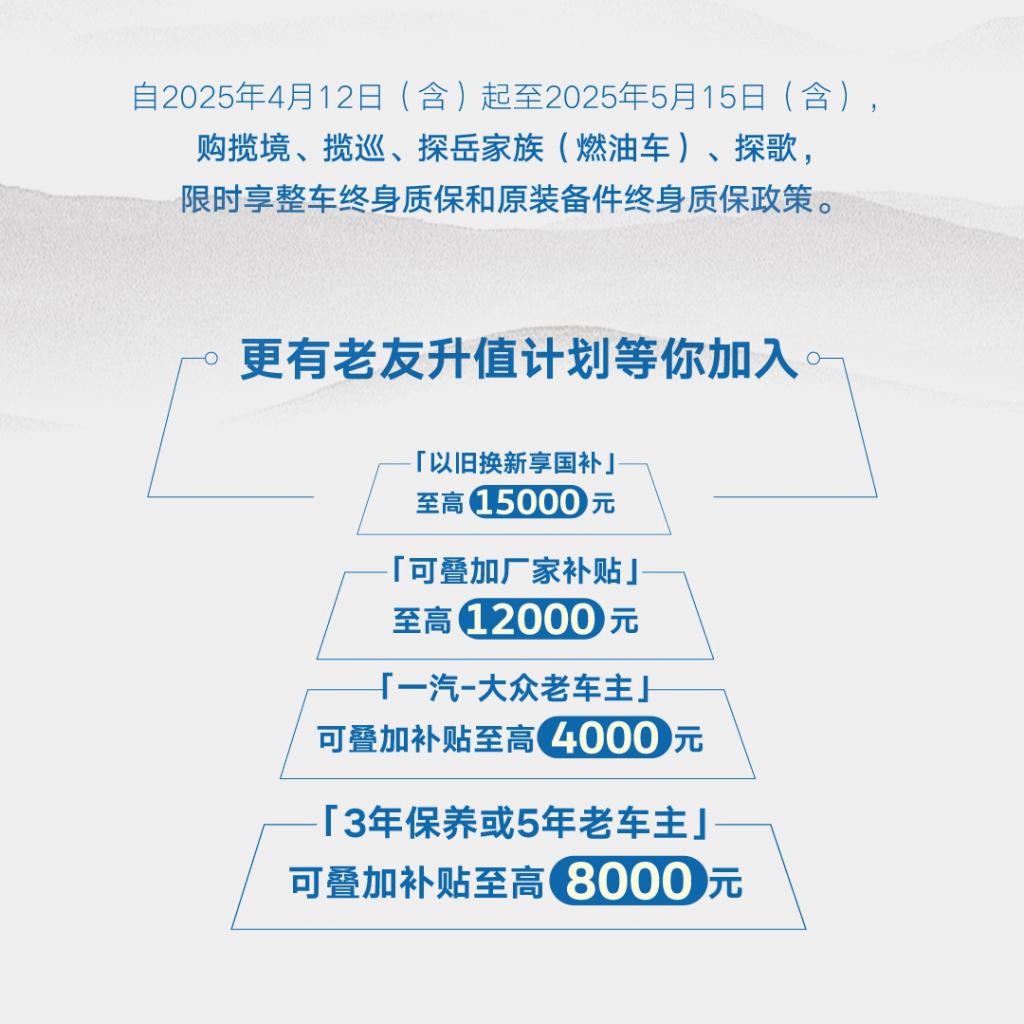

对于用户利益,一汽 - 大众推出的是 " 无套路、真保障 " 的 " 双终身质保 " 政策。其对于用户意义在于三个方面:一是省钱:按拥车 15 年计算,整车终身质保可节省 1 万 -5 万元维修成本,原装备件终身质保再省 3000-1.5 万元;二是省心:全国联保、不限年限里程,事故维修与原厂备件终身覆盖,4S 店保养享全面健康检查;三是保值:持续在 4S 店保养的车辆保值率提升 2%-3%,置换时享额外补贴(如探岳车主置换新车可获数千元补贴)。

当部分车企沉迷 " 价格战 " 与 " 配置堆砌 " 时,一汽 - 大众以 " 双终身质保 " 重新划定竞争赛道。一汽 - 大众打破行业惯例,率先将终身质保从 " 新车零件 " 扩展至 " 事故更换件 ",覆盖全部车型。一汽 - 大众倒逼服务升级,通过 " 匠 · 心服务 " 与全球统一标准,整顿售后不透明乱象。一汽 - 大众更推动良性竞争,从 " 卷价格 " 转向 " 卷品质 ",引领行业迈向高质量发展。

吴迎凯在车展讲话中呼吁:" 如果必须卷,我们选择卷后者——卷品质、卷服务,这才是真正以客户为中心。"

一汽 - 大众的 " 终身之约 ",既是对 2000 万用户的承诺,更是对中国汽车产业的深远启示。在智能化与电动化浪潮中,唯有坚守品质底线、践行长期主义,才能抵御周期波动,赢得用户持久信赖。

正如吴迎凯所言:" 在汽车产业的星辰大海中,一汽 - 大众不做追随潮流的帆船,而要成为迎风破浪、引领潮流的巨轮。" 34 年的德系基因、2000 万用户的口碑、中德股东的精诚协作,共同铸就了这艘巨轮的坚固龙骨。

当行业陷入短视逐利的泥潭时,一汽 - 大众以 " 双终身质保 " 证明:品质之路,终将通向星辰大海。这不仅是一家企业的战略选择,更是中国从 " 汽车大国 " 迈向 " 品质强国 " 的必由之路。

文 / 薛致以