应该制度性阻止董袭莹们的“学术特快专列”恣意碾压教育公平

十八世纪江南贡院里,寒门学子十年寒窗磨穿铁砚;二十一世纪协和医学院里,冶金教授之女董袭莹用三页纸改写游戏规则。这场跨越时空的黑色幽默,撕开了当代中国最荒诞的学术马戏帷幕——在这里,经济学与妇科影像的跨界杂耍,“六边形战士”一路开挂,竟比科举舞弊更令人瞠目结舌。学术殿堂本应是公平的竞技场,知识的试金石,可当特权的阴影笼罩,一切都变了味。

董袭莹事件就像一颗投入平静湖面的巨石,激起的涟漪不仅关乎个人,更牵扯出学术公平与医疗公信力的深层危机。她的学术履历堪称行为艺术:30页博士论文横跨AI与妇科影像,两年规培完成五科室大满贯,骨科院士指导内科博士,泌尿外科执业却发神经外科论文。

这般“瑞士军刀”式的人才培养,让传统医学生十八年寒窗修炼的“屠龙术”瞬间沦为废铁。当协和医学院的“4 4”项目异化为“镀金流水线”,我们终于明白《儒林外史》里的范进中举不过是小儿科——毕竟范举人至少还要考五次乡试。

她在各科室的“神速成果”,就像一个从未学过游泳的人,突然跳进深水区,还能接连上演精彩的花式游泳,违背常理到令人咋舌。这种现象不仅是对学术严谨性的践踏,更是对无数寒窗苦读学子的嘲讽。当“寒门难出贵子”的焦虑在社会蔓延,我们不得不问:学术的净土,究竟还剩多少?

这场荒诞剧的精髓在于“跨界”:巴纳德学院的商科基因嫁接协和的医学染色体,骨科院士的手术刀解剖妇科细胞,经济学思维解构医疗影像。就像把米其林大厨的雕花刀塞进外科医生手里,创造出的不是米其林餐厅,而是人体器官的抽象派雕塑。当学术近亲繁殖形成“院士家族企业”,知识的圣殿便成了权贵阶层的私人会所。

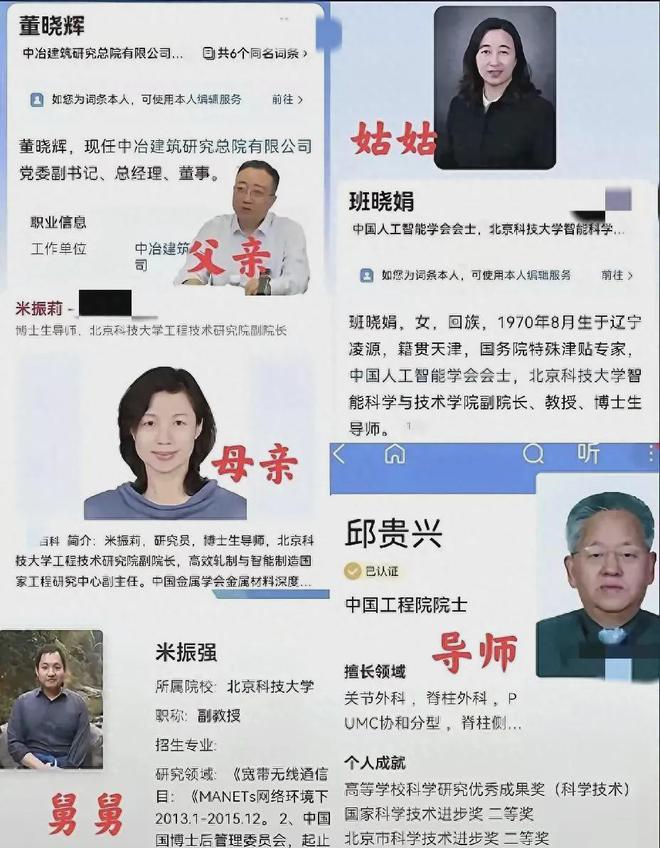

翻开董袭莹的家族图谱,俨然一部微型《红楼梦》。爷爷是工程院院士,母亲执掌北科大研究院,舅舅深耕人工智能,父亲坐镇冶金研究院。这个“学术联合国”用二十年时间,完美复刻了《红楼梦》里的四大家族图谱——只不过贾府的田庄换成了专利证书,丫鬟仆役升级为院士弟子。

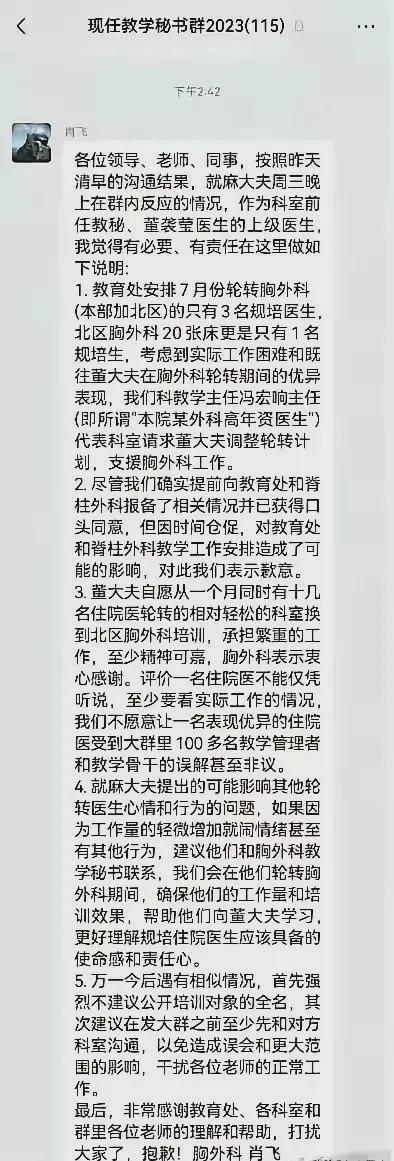

不仅如此,一个年轻医生肖飞,还意外闯进了这个“大观园”。当肖飞为红颜弃守医者仁心,我们看到的不仅是桃色丑闻,更是特权阶层的“资源置换”:用科室轮转的特权置换情感忠诚,用学术成果的署名权置换政治庇护。这种“医患关系”的异化,恰似《金瓶梅》里的药材交易——只不过潘金莲的砒霜换成了协和的博士学位,西门庆的药铺化身为三甲医院。

我们知道,“4 4”项目本应是打破学科壁垒的特洛伊木马,如今却沦为权贵阶层的云梯。当72%的申请者来自体制内家庭,当30页论文能兑换医学博士学位,当骨科院士能跨界指导妇科研究,我们不得不承认:科举制度最黑暗的“捐官”传统,正在21世纪披上“复合型人才”的外衣借尸还魂。

这场教育殖民的残酷性在于,寒门学子在高考独木桥上一路拼杀时,特权阶层早已铺设好“红毯通道”。就像大航海时代的帆船竞赛,有人还在修补船帆,有人已乘着权贵的季风直达彼岸。当医学殿堂的入场券变成家族纹章,希波克拉底誓言便成了权贵阶层的定制晚礼服。

如今肖飞被脱掉了白大褂,但如果仅止于此的话,新的“董小姐”还是披纱而至。要阻止这场学术溃败,需要多管齐下。

首先,要建立“学术透明化”机制,让每个院士弟子的论文都经受公众显微镜检验;其次,需设立“教育平权基金”,将特权阶层的资源特权转化为寒门学子的助学基金;第三,监管部门要敢于亮剑,对学术不端行为零容忍,让那些妄图走捷径的人付出沉重代价。

再者,社会也应营造公平的舆论环境,让特权无处遁形,让奋斗者真正感受到“天道酬勤”。另外,重构“临床能力本位”体系,让手术刀下的生命而非论文页数成为终极裁判。

敦煌壁画里的飞天需要千手观音的法相,但医学圣殿不需要百手巨人。当董袭莹们的“特快专列”继续碾压教育公平,终有一天,这座用特权砖石堆砌的巴别塔,会在民众的信任地震中轰然倒塌。毕竟,能治愈社会顽疾的从不是学术超女,而是让每个普通人都能平等触及的医疗曙光。最后,明话以打油诗记之:

昔年寒士苦,砺砚贡闱前。

今见权门女,驰文捷径穿。

科科如戏过,院士错相牵。

若使阴霾散,平途万众瞻。

#董袭莹的研究领域五花八门##如何看待董袭莹事件# #媒体批肖飞“医德没问题”言论#