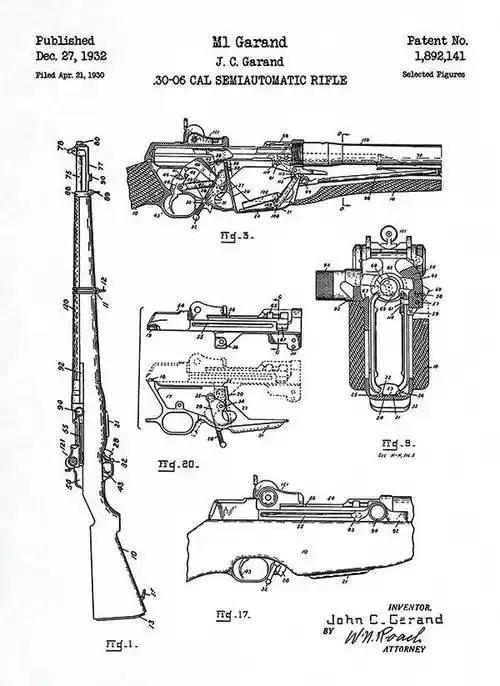

经典步枪:M1加兰德

第一次世界大战后,美国军方认识到栓动步枪的局限性,于1920年启动新型半自动步枪研发计划,旨在提升单兵火力效率和战场适应性 。设计师约翰·加兰德(John C. Garand)在斯普林菲尔德兵工厂主导开发,最初设计为.276佩德森口径,但1932年因后勤统一性要求被军方强行改为7.62×63mm(.30-06斯普林菲尔德)标准弹药 。

漫长的改进与定型

早在1900年8月,美国陆军上尉O.B.米切姆就曾给美国军工部长写信论述“有关欧洲正在着手研制自动轻武器的问题”,但却没有引起陆军高层的重视。直到第一次世界大战结束后总结经验时,许多陆军官员才意识到自动装填功能对于单兵步枪的重要意义。当时美军的M-1918勃朗宁自动步枪虽然已经很优秀,但对于单兵来说该枪太重,无法配发给每--名士兵。于是美国陆军开始试制一些半自动步枪,不过大部分的试验都只是把M-1903步枪由手动操作转换成半自动。另外当时使用的普通步枪子弹使自动步枪连射时后坐力很大,很难控制精度,而且步枪重量大,携带困难。1925年美国军方提出要求研究一种重量小于4千克的半自动步枪

1929-1936年:加兰德设计的样枪通过阿伯丁试验场测试,但因军方反复调整要求(如口径变更、导气系统优化)拖延至1936年才正式定型为M1步枪 。

导气系统革新:早期版本采用枪口罩式导气装置,但因刺刀安装不稳、精度问题,1939年改为枪管下方开导气孔的设计,提升了可靠性和生产便利性 。

不同年份加兰德

量产与列装

1937年投产初期进展缓慢,1941年二战爆发后产量激增,斯普林菲尔德兵工厂与温彻斯特公司共生产超400万支,成为美军制式武器,全面取代M1903春田步枪 。

二、研发特点与技术创新

导气式长行程活塞:采用枪机回转闭锁,导气管驱动活塞带动枪机运动,实现半自动射击,射速达40-50发/分钟,远超同期栓动步枪 。8发漏夹供弹系统:钢制弹夹从顶部压入弹仓,最后一发弹壳弹出时自动退夹并发出“乒”声,虽存在中途换弹不便的问题,但简化了装填流程 。模块化设计:可快速拆分为枪管机匣、枪托和扳机组三大部件,便于维护和战场维修 。

衍生型号与改进

狙击型M1C/D:加装2.5倍瞄准镜和消焰器,1944年成为美军制式狙击步枪,朝鲜战争中广泛使用 。实验型M1E5/T26:探索短枪管、折叠枪托等设计,但未正式列装 。战后改造:意大利贝瑞塔公司生产北约7.62×51mm口径版本,衍生BM-59系列 。

三、装备规模与生产数据

总产量:约550万支(含二战期间超400万支),为20世纪产量最高的半自动步枪之一 。

主要生产商:斯普林菲尔德兵工厂(352万支)温彻斯特公司(51万支)

国际收割机公司等战后承包商(33万支) 。列装范围:除美军外,装备加拿大、韩国、希腊等50余国,部分国家至今仍用于训练或民兵武装 。

四、实战表现与历史评价

欧洲战场:诺曼底登陆中,M1的火力密度显著压制德军毛瑟K98,巴顿将军称其为“最伟大的战斗工具” 。

太平洋战场:在瓜岛、硫磺岛等战役中,8发半自动射击使美军班组火力远超日军栓动步枪,常以4支M1压制一挺日军机枪 。

可靠性验证:适应沙漠、丛林、极寒环境,仅需简单维护即可持续作战 。

朝鲜战争与后续使用

1950年朝鲜战争爆发后复产16万支,作为主力步枪参与阵地战,狙击型号射程达600米 。越南战争初期仍有少量装备,1957年被M14取代后逐步退役,但民间市场及部分国家军队沿用至21世纪 。

争议与短板

弹药消耗快:8发弹夹限制持续火力,补给压力大,战后中国军队因弹药不兼容(7.62×63mm)而逐步淘汰 。

战术局限性:漏夹弹出声曾被误认为易暴露位置,但实战中噪音环境掩盖了这一缺陷 。

M1步枪在二战中经历了各种高山地带、热带丛林和干燥沙漠等环境条件的考验,可靠性好,射击精度高。在欧洲前线,美国著名将领乔治·巴顿就是M1步枪的超级“粉丝”。他不光把M1步枪放在自己乘坐的吉普车旁边,以备自卫之用,还在意大利战场特意为一名击毙了意军高级指挥官的阵亡士兵追授勋章,而勋章就挂在这名士兵生前使用的M1步枪上,巴顿还多次称赞M1步枪是自己所见过的“最完美武器。其设计理念(导气系统、模块化)深刻影响AK-47等后续枪械。尽管存在弹药限制和衍生型号未充分发展等问题,其在二战中的卓越表现使其成为“最伟大一代”的象征,至今仍是枪械史上的里程碑

编辑: 晓飞观历史

资料:《轻武器百科》